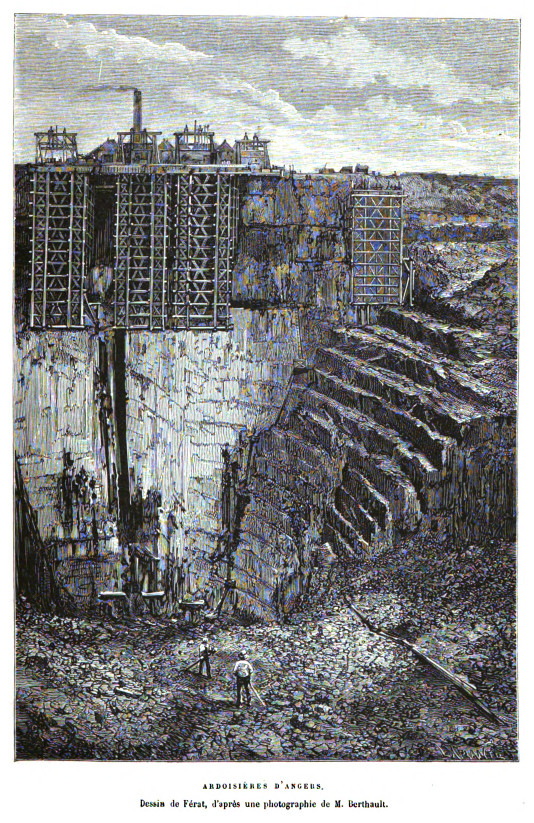

Dessin des ardoisières d'Angers par Ferat (1877)

|

Ardoisières d'Angers, dessin de Férat d'après une photographie de M. Berthault, dans la Nouvelle géographie universelle la terre et les hommes : La France d'Élisée Reclus, Librairie Hachette et Cie (Paris), 1877, p. 579.

« La zone de schiste fissile qui fournit l'ardoise dite d'Angers se développe vers le nord-ouest jusqu'en Bretagne ; mais c'est à l'est de la ville, principalement dans les communes d'Angers, de Saint-Barthélemy, de Trélazé, en grande partie peuplé de « perreyeurs », que la pierre est le plus estimée à cause de l'égalité de ses feuillets et de sa force de résistance. Le mode d'exploitation à l'air libre tend à disparaître ; les principales carrières sont souterraines et se poursuivent au loin par des puits et des galeries, dont quelques-unes ont jusqu'à 150 mètres de haut. On ne peut donc se rendre compte de l'importance réelle des roches enlevées, mais les grandes excavations auxquelles on travaillait dès le douzième siècle sont assez nombreuses pour que l'aspect du sol ait déjà grandement changé. Quelques-unes des carrières sont ouvertes dans le roc à 40 mètres de profondeur ; d'un côté, des gradins réguliers, montant du fond du gouffre à la surface des champs, semblent attendre une immense assemblée ; de l'autre, des éboulis paraissent avoir comblé une partie de l'antique arène, tandis qu'au-dessus de l'endroit où travaille la foule des ouvriers, la paroi de la roche reste unie, et les grandes cages des « bassicots » peuvent tantôt s'abaisser le long de la muraille pour aller prendre un chargement d'honimes et d'ardoises, tantôt monter vers le bord de l'abime, soulevées par de puissantes machines à vapeur. Çà et là s'élèvent en collines d'énormes amas de déblais et d'ardoises de rebut. Les 3000 ouvriers de Trélazé, aidés par des machines à vapeur d'une force de plus de 500 chevaux, livrent au commerce, chaque année, environ 200 millions d'ardoises, le triple de la production de 1850. »

Autres documents :

Arts et métiers de 1782 (ardoisier),

Dictionnaire de 1789 (ardoise),

Inondation en 1856,

Visite de l'Empereur en 1856,

Conseil général de 1861,

Indicateur de 1864 (carrières),

Poème de Daillière (1864),

Mémoires de 1865 (schiste),

Pétition du 3 octobre 1869,

Carte des ardoisières de 1874,

Les ardoisières d'Angers (1874),

Célestin Port (1878),

Excursion géologique de 1885,

La France de l'Ouest de 1900 (carrières),

L'Anjou historique de 1909 (ardoisières),

Ardoisières de Trélazé en 1912.

Sites ardoisiers en Maine-et-Loire : Angers, Angrie, Avrillé, Châtelais, Combrée, L'Hôtellerie-de-Flée, La Jaille-Yvon, Juigné, Noyant-la-Gravoyère, Les Ponts-de-Cé, La Pouëze, Saint-Barthélemy, Trélazé, Vern-d'Anjou et autres.

Économie — Activités — Patrimoine — Territoire — Administrations — Culture — Documents