Rochemenier

| Rochemenier (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Saumurois |

| Commune | Louresse-Rochemenier |

| Note(s) | Fusion de 1842 |

| Anciennes communes | |

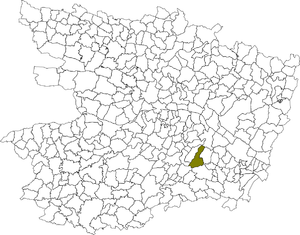

Rochemenier est une ancienne commune de Maine-et-Loire (49) située au sud-est de Louresse et au nord de Doué-la-Fontaine. Elle est intégrée depuis 1842 à Louresse-Rochemenier.

Généralités

La commune de Rochemenier est formée à la Révolution. En 1842, elle fusionne avec Louresse pour former la nouvelle commune de Louresse-Rochemenier (loi du 4 juin 1842)[1],[2].

Elle est jusqu'alors dans le canton de Doué-la-Fontaine (Dénezé-sous-Doué en 1793, Doué en 1801) et l'arrondissement de Saumur[3].

La commune compte 328 habitants en 1841[3],[2].

Le bourg est autrefois en grand partie troglodyte, présentant de nombreux abris creusés dans le calcaire. Une partie a été achetée en 1967 pour en faire un musée (village troglodyte de Rochemenier)[2],[4]. Le musée troglo comprend 250 caves réparties sur 40 fermes[5].

Autres éléments du patrimoine : l'église Sainte-Madeleine et Saint-Jean (inscrite MH), des XVIe et XVIIe siècles, dite église de Rochemenier. Chapelle devenue église paroissiale en 1568[6],[2].

Le musée des anciennes fermes troglodytiques attire au début du XXIe siècle plus de 50 000 visiteurs. On y trouve aussi un hôtel troglodytique. L'association Les p'tites cheminées œuvre depuis 2015 à faire découvrir le village de Rochemnier[7].

Rochemenier s'étend sur 738 hectares[2].

Célestin Port (1878)

Rochemenier dans le dictionnaire Célestin Port de 1878[8] :

« Rocheménier, cne de Louresse-Rocheminier. — Rupes Mainerii 1238 (H Breuil-Bell., ch. or.). — Rochemenier 1273 (E 853). — Manerium prope capellam apud Rochemenier 1313 (G 732, f. 2). — Terra de Roca Minori 1532 (G 701). — Bourg antique et d’aspect étrange, habité tout entier, — ou peu s’en faut, — dans de profondes caves, que soutiennent d’énormes et fantastiques piliers, découpés en plein roc. En haut, sur le rebord, cantonné d’étroites rampes de pierre, circulent les sentiers à peine carrossables. Au centre s’élève une petite chapelle, refaite au XVIIe s., la façade soutenue et comme enfoncée dans deux larges et épais supports plats, qui enserrent le portail récemment restauré, ouvrant par une voussure ogivale à fleuron renaissance, style XVIe s. ; au-dessus, une fenêtre et un campanile à double bretèche. L’intérieur, paré dans le goût moderne, conserve trois ou quatre vilaines statues de Saints. — Antique mais de fondation inconnue, elle devient chargée du service paroissial dans les dernières années du XVIe s. pour remplacer l’église primitive de Varennes, ruinée de fond en comble en 1567 par les huguenots. Elle lui emprunte alors le vocable de la Madeleine et de St Jean, laissant tomber celui de Ste Emerance, dont le culte y resta seulement en honneur privilégié. On y invoque encore la Sainte, surtout pour éloigner le tonnerre, et une assemblée s’y tient le jour de la fête de cette patronne primitive, le 23 janvier.

Je note ici d’une même liste les curés, que j’ai pu rencontrer, tant de Varennes que de Rocheménier, ce dernier nom d’ailleurs qualifiant souvent la paroisse, même avant le XVIIe s. ; Ecclesia parochialis et curata beatœ Magdalenœ de Rochemenier 1497, — et dans le premier registre conservé : la Madeleine de Varennes-sous-Doué-alias-Roch. 1593, — comme parlent d’ailleurs encore les Pouillés du XVIIe et du XVIIIe s. : La cure de la Madeleine de Varenne alias Roch. 1685 et 1785.

Curés : Jean Bohic, 1463, 1465. — Pierre Bouchier, 1498. — Jacq. Lemesle, secrétaire de l’évêque, 1518, 1519. — Jean Esnault, 1558. — Math. Perre, 1572. — Charles Regnault, 1574. — André Pelé, 1600. — Mich. Duparc, 1608, 1619. — Jean Emery, 1620, 1627. — Jean Sourice, 1630. — Aimé Bouquet, 1643. — Jean Gigault, 1661, 1687. — Elie Guibert, 1692. — Franç. Créteau, 1694, 1701. — Franç. Bédugneau, 1709. — Franç. Julliot, 1718. — E. Bellanger, précédemment curé de Baracé, avril 1719, 1743. — Pierre Malineau, 1754, 1758. — Pierre-Franç. Pauvert, 1765, 1788. — Alex. Renault, 1789, déporté en septembre 1792 en Espagne. — Boulnoy, 1790.

La paroisse, qui relevait du Doyenné de Chemillé, ne fut supprimée qu’en 1809 par une ordonnance épiscopale du 20 février, qui la réunit à Louresse. — Elle avait été érigée dès l’organisation nouvelle en commune, dont le territoire comprenait 738 hect. — et une population de 260 hab. en 1790, — 286 hab. en 1831, — 328 hab. en 1841. — Une loi du 4 juin 1842, rendue sur l’avis du Conseil général, contre le vœu des habitants et l’avis du Conseil d’arrondissement, l’a réunie à la commune de Louresse.

Maires : Augustin Grignon, 1789-1796. — Pinson, 1er messidor an VIII. — André Courjaret, 2 janvier 1808. — Camille Merlet, août 1832. — André Pinson, installé le 7 février 1840.

Arch. de M.-et-L. G 333 ; H St-Florent. — Arch. comm. Et.-C. »

Notes

- ↑ Loi du 4 juin 1842, B. des L. n° 9930 (Procès-verbaux des séances de la Chambre des députés, Session de 1842, Tome huitième, du 26 mai au 4 juin 1842, annexes nos 182 à 192, impr. de A. Henry - Paris, p. 75) — Voir création de Louresse-Rochemenier (1842).

- ↑ a b c d et e Célestin Port (révisé par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. III (N-R), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1989, 2e éd. (1re éd. 1878), p. 479-480 (Rochemenier)

- ↑ a et b École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Rochemenier, 2007

- ↑ Office de tourisme Saumur Val de Loire, Rochemenier village troglodytique, 2014-2019

- ↑ Le Courrier de l'Ouest, Louresse-Rochemenier. La programmation culturelle du musée Troglo, 8 août 2020

- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Louresse-Rochemenier), mai 2012

- ↑ Association Les p'tites cheminées, Édition 2023, 19 août 2023

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 3 (N-Z), Lachèse & Dolbeau libraires (Angers), 1878, pages 291 et 292

- Les formes anciennes du nom.