Douceur angevine

La douceur angevine est une expression souvent employée en Anjou, aujourd'hui encore ancrée dans la mémoire collective.

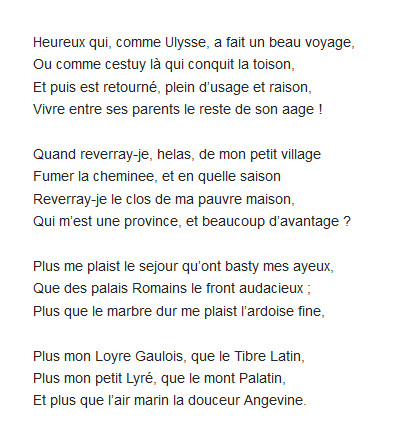

Au fil du temps cette expression s'est inscrite dans l'identité culturelle angevine. Il semble que son origine remonte au XVIe siècle, sous la plume de Joachim Du Bellay : « Et plus que l'air marin la douceur angevine »[1],[2].

Dans son sens le plus répandu, elle se rapporte au climat de cette région, réputé doux. Cette douceur angevine est décrite au début du XXe siècle par l'écrivain René Bazin[3]. Ce climat est propice à l'agriculture, que ce soit la vigne ou l'horticulture. Au début des années 2010, 72 % des 723 000 hectares du département étaient consacrés à l'horticulture.

Elle peut aussi caractériser une certaine douceur de vivre, voir une certaine torpeur.

On trouve cette locution dans la littérature (Douceur angevine ? Naître, vivre et mourir à Avrillé de Jacques Thomé, La face cachée de la douceur angevine de Joël Prévôt, La douceur angevine à Luneville XVe-XVIe siècles de Catherine Guyon…)[4],[5],[6], dans des revues (Norois…)[7],[8],[9],[10], et dans des descriptifs touristiques de la région (comité départemental du tourisme, office de tourisme de Saumur, office de tourisme Loire-Longué…)[11],[12],[13]. Elle est également utilisée par des journalistes (Douceur angevine, enfer du Nord dans Nord Éclair du 6 septembre 2014, Douceur angevine avant programme orageux dans La Dépêche du 31 janvier 2015, ainsi que dans les quotidiens régionaux Le Courrier de l'Ouest et Ouest-France) ou à des fins commerciales (marques, noms de restaurants…)[14],[15].

Notes

Sur le même sujet

Sources et annotations

- ↑ Les regrets, sonnets de Joachim Du Bellay, 1558 (document)

- ↑ les Regrets, dans Encyclopédie Larousse, Société des éditions Larousse (Paris), 2015

- ↑ Jacques Boislève et Dominique Drouet, L'Anjou entre ardoise et tuffeau, La Geste (La Crèche), 2018, p. 7

- ↑ Revue des deux mondes, Volume 4, 1840, p. 40 et 41

- ↑ Charles-Augustin Sainte-Beuve, Tableau historique et critique de la poésie française et du théâtre français au XVIe siècle, Charpentier et Cie (Paris), 1869, p. 353

- ↑ Michel Vaissier, Anjou, terre secrète du Graal ?, Cheminements (Le Coudray-Macouard), 1999, p. 72

- ↑ Alice Picard, Chronique du laboratoire de géographie de Brest, dans la revue Norois (universités du Grand Ouest, Rennes), n° 57, 1968, p. 182

- ↑ André Meynier (Serge Chassagne et Jacques Royer), 49 Maine-et-Loire, dans la revue Norois (universités du Grand Ouest, Rennes), 1972, vol. 76, n° 1, p. 749

- ↑ Jacques Maillard, Compte rendu sur Les hommes et la mort en Anjou, aux XVIIe et XVIIIe siècles de François Lebrun, Annales de Bretagne (Presses universitaires de Rennes), 1972, vol. 79, n° 2, p. 491

- ↑ Marie-Hélène Prat et Pierre Servet (dir.), Le doux aux XVIe et XVIIe siècles : Écriture, esthétique, politique, spiritualité, Cahiers du Gadges, n° 1, Librairie Droz (Genève, Suisse), 2003, p. 71

- ↑ Lionel Arnaud, Christian Le Bart et Romain Pasquier, Les idéologies émergentes des politiques territoriales, n° 65, Presses universitaires du Mirail, 2005, p. 73

- ↑ CCI de Maine-et-Loire, La douceur angevine, une force « hardie et conquérante », dans Magazine Anjou Eco, 2012

- ↑ Vincent Adoumié (dir.), Les régions françaises, Hachette Éducation, 2013, p. 13

- ↑ Institut national de la propriété industrielle (INPI), Base de données Marques, février 2015

- ↑ Centre national de ressources textuelles et lexicales (CNRTL), Lexicographie (Douceur), 2012