« Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde » : différence entre les versions

mAucun résumé des modifications |

(cplt) |

||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Infobox quartier | {{Infobox quartier | ||

| qualité = ancienne commune | | qualité = ancienne commune | ||

| image = | | image = <!-- blason ou logo --> | ||

| territoire = [[Mauges]] | | territoire = [[Mauges]] | ||

| commune = [[Saint-Georges-des-Gardes]] | | commune = [[Saint-Georges-des-Gardes]] | ||

| libre = Fusion-association<br | | libre = Fusion-association <br>du 1{{er}} janvier 1973 | ||

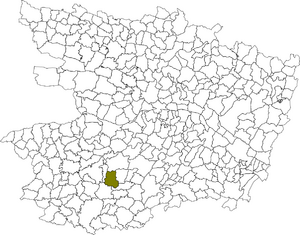

| carte = [[Fichier:Carte situation commune saintgeorgesdesgardes.png|300px|center|Situation dans le département]] | | carte = [[Fichier:Carte situation commune saintgeorgesdesgardes.png|300px|center|Situation dans le département]] | ||

{{osm14|n=47.1675|o=-0.7859}} | {{osm14|n=47.1675|o=-0.7859}} | ||

}} | }} | ||

'''Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde''' est ancienne commune de [[Maine-et-Loire]] (49) | '''Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde''' est ancienne commune de [[Maine-et-Loire]] (49) aujourd'hui intégrée à [[Saint-Georges-des-Gardes]]. Elle est située au sud-ouest de [[Chemillé]]. | ||

== Généralités == | |||

Le {{date|1{{er}} janvier [[1973]]}}, [[Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde]] et [[Les Gardes]] fusionnent (fusion-association) en la nouvelle commune de [[Saint-Georges-des-Gardes]]<ref>''Arrêté préfectoral du 28 décembre 1972'', dans le ''Recueil des actes administratifs'' de la préfecture de Maine-et-Loire, 1973, p. 30.</ref>{{,}}<ref name="cassini">École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ''Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Saint-Georges-des-Gardes'', 2007</ref>{{,}}<ref name="cport-1996>Célestin Port (révisé par André Sarazin et Pascal Tellier), ''Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou'', {{t.|IV}} (S-Z), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1996, 2e éd. (1re éd. 1878), {{p.|69-70}}</ref>. | |||

La commune se trouve jusqu'alors dans le canton [[Canton de Chemillé|de Chemillé]] et l'arrondissement [[Arrondissement de Cholet|de Cholet]]<ref name="cassini" />. | |||

Population : {{unité|1031|habitants}} en 1841, {{unité|1031|habitants}} en 1851 (diminution suite à la création de la commune des Gardes), 1075 hab. en 1861, 930 hab. en 1876, 961 hab. en 1881, 934 hab. en 1891, 801 hab. en 1901, 736 hab. en 1911, 725 hab. en 1921, 705 hab. en 1931, 641 hab. en 1936, 621 hab. en 1946, 718 hab. en 1954, 771 hab. en 1962, 827 hab. en 1968<ref name="cport-1996 />. | |||

Patrimoine<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Saint-Georges-des-Gardes)'', juin 2012</ref>{{,}}<ref name="cport-1996" /> : l'église Saint-Georges du {{XIXs}}, la maison rue de l'Église du {{XVIs}}. | |||

{{ | [[File:saintgeorgesdupuydelagarde eglise cartepostale.jpg|center|thumb|alt=Carte postale ancienne.]] | ||

== Célestin Port (1878) == | |||

<!-- Reproduction du texte de Célestin Port. Ne peut être modifié. --> | |||

Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde dans le [[dictionnaire Célestin Port]] de 1878<ref>Célestin Port, ''Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire'', t. 3 (N-Z), Lachèse & Dolbeau (Angers), 1878, pages 375 à 377</ref> : | |||

{{citation| | |||

'''Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde''', c<sup>on</sup> | |||

de Chemillé (7 kil.), arrond. de Cholet (15 k. 1/2) ; | |||

— à 45 kil. d’Angers. — ''Ecclesia sancti'' | |||

''Georgii de Podio de Guarda'' 1107 (Cart. de | |||

Chemillé, ch. 16. — ''Sanctus Georgius de Podio'' | |||

''Garde'' 1107 (Ib., ch. 17). — ''Sanctus Georgius'' | |||

''de Podio quod dicitur de Garda'' 1120 (Ibid., | |||

ch. 90). — ''Sanctus Georgius ad montem de la'' | |||

''Guarde'' 1231 (Chemillé, ch. or.). — Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde'' | |||

1476 (Ib., Cart., | |||

pap., ch. 108). — En partie sur la crête, dominée | |||

par les Gardes (210 mèt.), qui va s’abaissant jusqu’à | |||

la plaine, du Sud (170 mèt.) au N. et au | |||

N.-O. (132-120 et même 102 mèt.). — Entre | |||

Chemillé et Melay (7 kil.) an N., Melay et les | |||

Gardes (2 kil.) à l’E., les Gardes, la Tour-Landry | |||

(5 kil. 1/2) et Trémentines (4 kil. 1/2) au S., | |||

Trémentines et la Chapelle-Rousselin (9 kil.) à l’O. | |||

La route nationale d’Angers aux Sables descend | |||

en droite ligne, le long de la partie orientale | |||

du N. au S. jusqu’au bourg, où elle s’incline | |||

au sortir par un angle vers S.-O. (6,060 mèt.). | |||

S’en détachent au bourg même les chemins vicinaux | |||

de Melay et de la Chapelle-Rousselin. — | |||

Le chemin de fer de Niort forme une courbe de | |||

6 kil. à travers le territoire vers l’O., sans s’y | |||

arrêter. | |||

Y naît tout près et à l’E. du vill. du Noyer, à | |||

un kil. à l’O. du bourg, la rivière de l’Hirôme, | |||

qui coule du S. au N. (6 kil.), reçoit à droite le | |||

ruiss. de l’Aunay. grossi du ruisselet de la Blottière, | |||

et le ruiss. du Houx, né sur la {{cne}}, anime | |||

à dr. la forge des Planches, à gauche le Moulin-Blouin, | |||

reçoit à gauche le ruiss. de la Rondelle, | |||

limite de la {{cne}} sur 2,050 mèt. vers N., et pénètre | |||

en Chemillé, au point même où affine à droite le | |||

ruiss, de la Roche-Malard, venant des Gardes et | |||

qui forme limite entre Melay, sur un parcours de | |||

5,400 mèt. — Y naissent encore les ruiss, des | |||

Lantrais et de la Singère, qui s’échappent aussitôt | |||

l’un sur Jallais, l’autre sur Trémentines. | |||

En dépendent les ham. du Puy-de-la-Garde | |||

(8 mais., 28 hab.), la Mélinière (6 mais., 41 h.), | |||

l’Aunay (9 mais., 42 hab.), le Plessis-Macé | |||

(5 mais., 29 hab.), les Landes (4 mais., 14 hab.). | |||

Landefolle (4 mais., 25 hab.), le Fouy (3 mais., | |||

25 hab.), la Maison-Neuve (3 mais., 13 hab.), la | |||

Lisardière (3 mais., 9 hab.) et 46 fermes ou écarts | |||

dont 19 groupes de 2 maisons. — Ni château ni | |||

maisons bourgeoises. | |||

Superficie : 3,226 hect., — la loi du 3 mai | |||

1853 en ayant détaché 182 hect. 95 a. pour aider | |||

à former la nouvelle commune des Gardes, — | |||

dont 35 hect. en bois taillis, 330 hect. de prés, | |||

le reste en labours, y compris les 200 hect. de | |||

landes encore en friche en 1827. — Nulle vigne. | |||

Population : 12O feux, 540 hab. en 1720-1726. | |||

— 227 feux en 1789. — 906 hab. en 1806. — | |||

1,266 hab. en 1821. — 1,388 hab. en 1831. — | |||

1,460 hab. en 1841. - 1,031 hab. en 1851. — | |||

1,134 hab. en 1856. — 1,075 hab. en 1861. — | |||

1,014 hab. en 1866. — 925 hab. en 1872. — | |||

930 hab. en 1876, — réduite de plus du quart en | |||

1853 et depuis en décroissance constante. | |||

Le bourg (91 mais., 94 mén., 326 hab.), aligne | |||

sur le versant N. du coteau, de chaque côté de la | |||

route nationale, ses maisons neuves, couvertes en | |||

tuiles rouges, tandis qu’un peu à l’écart vers l’E. | |||

se tient l’ancien groupe autour de l’église ; — le | |||

plus grand nombre des habitants de la commune, | |||

— sauf une centaine d’ouvriers tisserands, — | |||

vit des revenus du travail agricole, céréales, | |||

fourrage, élève de bestiaux, sur un sol très-fertile | |||

et bien cultivé, en opposition d’intérêts avec les | |||

Gardes, centre surtout industriel. — Une forge | |||

pourtant existe aux Planches et une usine au | |||

moulin de Blouin, aidée de deux moulins à vent. | |||

Bureau de poste de Chemillé. — Perception | |||

de la Jumellière. | |||

Ni foire ni marché. | |||

Mairie avec Ecole laïque de garçons. — | |||

Ecole publique de filles (Sœurs de la Salle-de-Vihiers), | |||

bâtie en 1860 (archit. Simon) sur un | |||

terrain acquis de la fabrique (ordonnance du | |||

11 septembre 1859). | |||

L’Eglise, dédiée à St Georges (succursale, | |||

5 nivôse an XIII), vient d’être entièrement reconstruite | |||

en style ogival, avec belle flèche de | |||

pierre (arch. Dusouchay), l’œuvre entière due aux | |||

libéralités de {{Mme}} Elisabeth-Marie Poudret de | |||

Sevret, veuve d’Emmanuel-Pons-Dieudonné de | |||

Las Cases, dont elle porte les armes et la devise : | |||

''Semper paratus''. — L’ancienne église placée | |||

en avant avait été vendue nat<sup>t</sup> avec la cure, le | |||

25 mai 1792, au citoyen Duchesnay, de Cholet, | |||

rachetée vers 1811 par la commune, restaurée en | |||

1816, agrandie et décorée d’un clocher en 1828, | |||

pour être définitivement délaissée en 1876 et | |||

bientôt jetée bas. C’est une croix latine, dont la | |||

chœur à fond plat, éclairé autrefois d’une jolie | |||

baie ogivale à meneaux XV{{e}} s., conserve un retable | |||

du XVII{{e}} s., chargé des statues informes de | |||

St Pierre et de St Jean avec un St Georges | |||

à cheval, emportant en croupe la fille du roi de | |||

Cappadoce ; — à droite et à gauche, les statues | |||

peintes, en bois, de Ste Barbe et de Ste Claire, | |||

XVIII{{e}} s. ; — près du grand autel, les statues de | |||

St Jacques et de St François d’Assise ; près | |||

de la chaire, St Sébastien ; vis-à-vis, St Louis. | |||

— On a employé dans le dallage deux tables | |||

d’autels en granit et trois tombes sans inscription | |||

mais gravées l’une d’une croix pattée, l’autre | |||

d’une croix potencée à pied, la troisième d’un fer | |||

de lance et d’une sorte de houe. | |||

Par acte notarié du 21 août 1874, dont un | |||

décret du 26 février 1876 a autorisé l’acceptation, | |||

la même bienfaitrice a fait don à la fabrique | |||

d’une somme de 270,000 fr., dont 250,000 fr. à | |||

convertir en rentes, et d’un groupe d’immeubles | |||

estimés 173,000 francs pour la fondation d’un | |||

hospice d’au moins 16 vieillards, à choisir dans | |||

des proportions déterminées sur les communes | |||

des Gardes, de St-Georges, de St-Lézin et éventuellement | |||

de Jallais. L’édifice forme une vaste | |||

construction rectangulaire avec deux ailes en | |||

retour, sur le flanc du coteau, au S.-E. du bourg, | |||

et doit prochainement recevoir son installation. | |||

Aucun monument antique n’est signalé sur le | |||

territoire, dont la grande voie du May à Vihiers | |||

forme encore en partie la limite vers S., traversant | |||

le village du Puy-de-la-Garde. Une autre, | |||

descendant de Chemillé à Cholet, le long de la | |||

rive droite de l’Hirôme, passait à quelques mètres | |||

à l’E. de la Landefolle. — Dès le XI{{e}} s. l’église y | |||

apparaît construite au milieu du cimetière, dans | |||

lequel ici, comme presque partout ailleurs en Anjou, | |||

se groupent les premières habitations chrétiennes ; | |||

— tout auprès, le château, dont le seigneur, | |||

Sigebran, fils de Garin le Borgne, y appela les | |||

moines de Marmoutier, en les gratifiant de tous | |||

les revenus de la cure, d’un emplacement suffisant | |||

pour bâtir un bourg et de toutes les menues | |||

dîmes. Les religieux occupaient à cette époque sur | |||

la paroisse même une antique petite chapelle, | |||

Notre-Dame-du-Genet, ''capella de Mirica'', | |||

''de Genesta'', — origine sans doute de la chapelle | |||

actuelle des Gardes, V. ce mot, — qu’ils cédèrent | |||

alors aux Bénédictins de St-Nicolas d’Angers. A | |||

la mort de Sigebran, Gausbert, son frère, irrité | |||

de ce marché secret, reprit de force la donation de | |||

l’église paroissiale, qui ne fut rendue aux moines | |||

qu’en 1107 par son héritier. Dans l’intervalle la | |||

guerre entre les seigneurs de Maulévrier et de Chemillé | |||

avait détruit le bourg et l’église, qui furent | |||

reconstruits par les moines en 1110, et sans doute | |||

minés de nouveau durant les guerres anglaises. | |||

Curés : Guill. Frapin, licencié en décrets, | |||

1476, 1484. — V. ce nom, car c’est lui sans aucun | |||

doute « ce vieux oncle », dont parle Rabelais, | |||

auteur, comme son successeur, de fameux Noëls. | |||

— Lucas Lemoigne, V. ce nom, vers 1500. — | |||

Jacq. Humeau, 1609, août 1637. — Jean Olivier, | |||

ancien vicaire, aôut 1637, qui résigne en | |||

1643 et meurt le 29 mars 1654. — Mathieu | |||

Gourdon, 1645, 1648. — Claude Lemaire, | |||

mars 1649 ; son testament est du S avril 1675, | |||

accru d’un codicille le 9 septembre 1679. — | |||

Mich. Leliepvre, décembre 1679. — Lebreton, | |||

d’Angers, janvier 1691, octobre 1697. — L. Mareschal, | |||

décembre 1697, mars 1698. — Ant. | |||

Coueffard, septembre 1696, † le 5 décembre | |||

1733, âgé de 66 ans. — Claude Mondain, février | |||

1734, † le 96 juillet 174S, âgé de 46 ans, oncle | |||

du curé du Fief-Sanvin. — Delafosse, 27 juillet | |||

1742, † le 17 mars 1763. âgé de 78 ans. — Louis | |||

Richard, 1763, † le 93 juillet 1772, âgé de | |||

49 ans. — Prosper-Paul de la Morlaie, V. ce | |||

nom, originaire de Gesté, 1778-1791. — Martineau, | |||

curé constitutionnel, septembre 1791. | |||

La paroisse dépendait du diocèse de Poitiers | |||

jusqu’en 1317, de Maillezais jusqu’en 1648, et | |||

plus tard de la Rochelle, du Doyenné de Vihiers, | |||

du Présidial et de la Sénéchaussée d’Angers, de | |||

l’Election et des Aides de Montreuil-Bellay, du | |||

Grenier à sel de Cholet, — du District de Cholet, | |||

du canton de Chemillé. Elle se plaint dans son | |||

cahier d’être taxée an moins à la moitié du revenu | |||

réel des biens fonds. Elle comptait alors, mais | |||

en y comprenant les Gardes, 9 fabricants de | |||

toiles, 2 maréchaux, 1 meunier, 31 métayers, | |||

6 bordiers, 4 journaliers. On voit par ailleurs, | |||

qu’elle était très-pauvre et couverte de mauvais | |||

herbages infestés de maladies particulières, qui | |||

décimaient les bestiaux. — En 1791 le siège en | |||

fut transféré aux Gardes, où un nouveau cimetière | |||

fut bénit le 19 septembre par le curé constitationnel. | |||

Le château féodal a disparu dès avant le | |||

XI{{e}} s. La seigneurie du pays appartenait au | |||

conté de Chemillé. | |||

C’est par confusion avec le Puy-N.-D. que | |||

Miromesnil y mentionne en 1699 un couvent de | |||

Cordelières. | |||

Maires : Plessis, démissionnaire an XIII. | |||

— Franç. Hilaire, 25 vendémiaire an XIII. — | |||

Jacq. Brunet, 25 mai 1821. — Franç. Hilaire, | |||

16 novembre 1821. — Pineau, 30 octobre 1830. | |||

— Jos. Martineau, 1834. — Georges Chaillou, | |||

23 août 1848. — J. Martineau, 17 juillet 1852, | |||

installé le 25. — Poudret de Sevret, 1865. — | |||

Gareau, 1870, en fonctions, 1877. | |||

<small>Arch. de M.-et-L. B Cahiers ; C 192 ; H Marmoutier, ''Pr. de Chemillé'', ch. orig. et cartul. — Arch commun. Et.-C. — Notice Mss. de M. Spal. — Notes Mss. de M. Boutillier de St-André. — Pour les localités, voir le Puy-de-la-Garde, le Houx, le Fouy, le Plessis-Macé, Landefolle, etc.</small> | |||

}} | |||

== Notes == | |||

{{Références}} | |||

: Les ''[[Georges-du-Puy-de-la-Garde|formes anciennes]] du nom. | |||

{{BasPage CommunesAnciennes}} | |||

[[Catégorie:Ancienne commune]] | [[Catégorie:Ancienne commune]] | ||

[[Catégorie:Saint-Georges-des-Gardes]] | [[Catégorie:Saint-Georges-des-Gardes]] | ||

Version du 26 mai 2023 à 18:23

| Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Mauges |

| Commune | Saint-Georges-des-Gardes |

| Note(s) | Fusion-association du 1er janvier 1973 |

| Anciennes communes | |

Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde est ancienne commune de Maine-et-Loire (49) aujourd'hui intégrée à Saint-Georges-des-Gardes. Elle est située au sud-ouest de Chemillé.

Généralités

Le 1er janvier 1973, Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde et Les Gardes fusionnent (fusion-association) en la nouvelle commune de Saint-Georges-des-Gardes[1],[2],[3].

La commune se trouve jusqu'alors dans le canton de Chemillé et l'arrondissement de Cholet[2].

Population : 1 031 habitants en 1841, 1 031 habitants en 1851 (diminution suite à la création de la commune des Gardes), 1075 hab. en 1861, 930 hab. en 1876, 961 hab. en 1881, 934 hab. en 1891, 801 hab. en 1901, 736 hab. en 1911, 725 hab. en 1921, 705 hab. en 1931, 641 hab. en 1936, 621 hab. en 1946, 718 hab. en 1954, 771 hab. en 1962, 827 hab. en 1968[3].

Patrimoine[4],[3] : l'église Saint-Georges du XIXe siècle, la maison rue de l'Église du XVIe siècle.

Célestin Port (1878)

Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde dans le dictionnaire Célestin Port de 1878[5] :

« Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde, con de Chemillé (7 kil.), arrond. de Cholet (15 k. 1/2) ; — à 45 kil. d’Angers. — Ecclesia sancti Georgii de Podio de Guarda 1107 (Cart. de Chemillé, ch. 16. — Sanctus Georgius de Podio Garde 1107 (Ib., ch. 17). — Sanctus Georgius de Podio quod dicitur de Garda 1120 (Ibid., ch. 90). — Sanctus Georgius ad montem de la Guarde 1231 (Chemillé, ch. or.). — Saint-Georges-du-Puy-de-la-Garde 1476 (Ib., Cart., pap., ch. 108). — En partie sur la crête, dominée par les Gardes (210 mèt.), qui va s’abaissant jusqu’à la plaine, du Sud (170 mèt.) au N. et au N.-O. (132-120 et même 102 mèt.). — Entre Chemillé et Melay (7 kil.) an N., Melay et les Gardes (2 kil.) à l’E., les Gardes, la Tour-Landry (5 kil. 1/2) et Trémentines (4 kil. 1/2) au S., Trémentines et la Chapelle-Rousselin (9 kil.) à l’O.

La route nationale d’Angers aux Sables descend en droite ligne, le long de la partie orientale du N. au S. jusqu’au bourg, où elle s’incline au sortir par un angle vers S.-O. (6,060 mèt.). S’en détachent au bourg même les chemins vicinaux de Melay et de la Chapelle-Rousselin. — Le chemin de fer de Niort forme une courbe de 6 kil. à travers le territoire vers l’O., sans s’y arrêter.

Y naît tout près et à l’E. du vill. du Noyer, à un kil. à l’O. du bourg, la rivière de l’Hirôme, qui coule du S. au N. (6 kil.), reçoit à droite le ruiss. de l’Aunay. grossi du ruisselet de la Blottière, et le ruiss. du Houx, né sur la cne, anime à dr. la forge des Planches, à gauche le Moulin-Blouin, reçoit à gauche le ruiss. de la Rondelle, limite de la cne sur 2,050 mèt. vers N., et pénètre en Chemillé, au point même où affine à droite le ruiss, de la Roche-Malard, venant des Gardes et qui forme limite entre Melay, sur un parcours de 5,400 mèt. — Y naissent encore les ruiss, des Lantrais et de la Singère, qui s’échappent aussitôt l’un sur Jallais, l’autre sur Trémentines.

En dépendent les ham. du Puy-de-la-Garde (8 mais., 28 hab.), la Mélinière (6 mais., 41 h.), l’Aunay (9 mais., 42 hab.), le Plessis-Macé (5 mais., 29 hab.), les Landes (4 mais., 14 hab.). Landefolle (4 mais., 25 hab.), le Fouy (3 mais., 25 hab.), la Maison-Neuve (3 mais., 13 hab.), la Lisardière (3 mais., 9 hab.) et 46 fermes ou écarts dont 19 groupes de 2 maisons. — Ni château ni maisons bourgeoises.

Superficie : 3,226 hect., — la loi du 3 mai 1853 en ayant détaché 182 hect. 95 a. pour aider à former la nouvelle commune des Gardes, — dont 35 hect. en bois taillis, 330 hect. de prés, le reste en labours, y compris les 200 hect. de landes encore en friche en 1827. — Nulle vigne.

Population : 12O feux, 540 hab. en 1720-1726. — 227 feux en 1789. — 906 hab. en 1806. — 1,266 hab. en 1821. — 1,388 hab. en 1831. — 1,460 hab. en 1841. - 1,031 hab. en 1851. — 1,134 hab. en 1856. — 1,075 hab. en 1861. — 1,014 hab. en 1866. — 925 hab. en 1872. — 930 hab. en 1876, — réduite de plus du quart en 1853 et depuis en décroissance constante.

Le bourg (91 mais., 94 mén., 326 hab.), aligne sur le versant N. du coteau, de chaque côté de la route nationale, ses maisons neuves, couvertes en tuiles rouges, tandis qu’un peu à l’écart vers l’E. se tient l’ancien groupe autour de l’église ; — le plus grand nombre des habitants de la commune, — sauf une centaine d’ouvriers tisserands, — vit des revenus du travail agricole, céréales, fourrage, élève de bestiaux, sur un sol très-fertile et bien cultivé, en opposition d’intérêts avec les Gardes, centre surtout industriel. — Une forge pourtant existe aux Planches et une usine au moulin de Blouin, aidée de deux moulins à vent.

Bureau de poste de Chemillé. — Perception de la Jumellière.

Ni foire ni marché.

Mairie avec Ecole laïque de garçons. — Ecole publique de filles (Sœurs de la Salle-de-Vihiers), bâtie en 1860 (archit. Simon) sur un terrain acquis de la fabrique (ordonnance du 11 septembre 1859).

L’Eglise, dédiée à St Georges (succursale, 5 nivôse an XIII), vient d’être entièrement reconstruite en style ogival, avec belle flèche de pierre (arch. Dusouchay), l’œuvre entière due aux libéralités de Mme Elisabeth-Marie Poudret de Sevret, veuve d’Emmanuel-Pons-Dieudonné de Las Cases, dont elle porte les armes et la devise : Semper paratus. — L’ancienne église placée en avant avait été vendue natt avec la cure, le 25 mai 1792, au citoyen Duchesnay, de Cholet, rachetée vers 1811 par la commune, restaurée en 1816, agrandie et décorée d’un clocher en 1828, pour être définitivement délaissée en 1876 et bientôt jetée bas. C’est une croix latine, dont la chœur à fond plat, éclairé autrefois d’une jolie baie ogivale à meneaux XVe s., conserve un retable du XVIIe s., chargé des statues informes de St Pierre et de St Jean avec un St Georges à cheval, emportant en croupe la fille du roi de Cappadoce ; — à droite et à gauche, les statues peintes, en bois, de Ste Barbe et de Ste Claire, XVIIIe s. ; — près du grand autel, les statues de St Jacques et de St François d’Assise ; près de la chaire, St Sébastien ; vis-à-vis, St Louis. — On a employé dans le dallage deux tables d’autels en granit et trois tombes sans inscription mais gravées l’une d’une croix pattée, l’autre d’une croix potencée à pied, la troisième d’un fer de lance et d’une sorte de houe.

Par acte notarié du 21 août 1874, dont un décret du 26 février 1876 a autorisé l’acceptation, la même bienfaitrice a fait don à la fabrique d’une somme de 270,000 fr., dont 250,000 fr. à convertir en rentes, et d’un groupe d’immeubles estimés 173,000 francs pour la fondation d’un hospice d’au moins 16 vieillards, à choisir dans des proportions déterminées sur les communes des Gardes, de St-Georges, de St-Lézin et éventuellement de Jallais. L’édifice forme une vaste construction rectangulaire avec deux ailes en retour, sur le flanc du coteau, au S.-E. du bourg, et doit prochainement recevoir son installation.

Aucun monument antique n’est signalé sur le territoire, dont la grande voie du May à Vihiers forme encore en partie la limite vers S., traversant le village du Puy-de-la-Garde. Une autre, descendant de Chemillé à Cholet, le long de la rive droite de l’Hirôme, passait à quelques mètres à l’E. de la Landefolle. — Dès le XIe s. l’église y apparaît construite au milieu du cimetière, dans lequel ici, comme presque partout ailleurs en Anjou, se groupent les premières habitations chrétiennes ; — tout auprès, le château, dont le seigneur, Sigebran, fils de Garin le Borgne, y appela les moines de Marmoutier, en les gratifiant de tous les revenus de la cure, d’un emplacement suffisant pour bâtir un bourg et de toutes les menues dîmes. Les religieux occupaient à cette époque sur la paroisse même une antique petite chapelle, Notre-Dame-du-Genet, capella de Mirica, de Genesta, — origine sans doute de la chapelle actuelle des Gardes, V. ce mot, — qu’ils cédèrent alors aux Bénédictins de St-Nicolas d’Angers. A la mort de Sigebran, Gausbert, son frère, irrité de ce marché secret, reprit de force la donation de l’église paroissiale, qui ne fut rendue aux moines qu’en 1107 par son héritier. Dans l’intervalle la guerre entre les seigneurs de Maulévrier et de Chemillé avait détruit le bourg et l’église, qui furent reconstruits par les moines en 1110, et sans doute minés de nouveau durant les guerres anglaises.

Curés : Guill. Frapin, licencié en décrets, 1476, 1484. — V. ce nom, car c’est lui sans aucun doute « ce vieux oncle », dont parle Rabelais, auteur, comme son successeur, de fameux Noëls. — Lucas Lemoigne, V. ce nom, vers 1500. — Jacq. Humeau, 1609, août 1637. — Jean Olivier, ancien vicaire, aôut 1637, qui résigne en 1643 et meurt le 29 mars 1654. — Mathieu Gourdon, 1645, 1648. — Claude Lemaire, mars 1649 ; son testament est du S avril 1675, accru d’un codicille le 9 septembre 1679. — Mich. Leliepvre, décembre 1679. — Lebreton, d’Angers, janvier 1691, octobre 1697. — L. Mareschal, décembre 1697, mars 1698. — Ant. Coueffard, septembre 1696, † le 5 décembre 1733, âgé de 66 ans. — Claude Mondain, février 1734, † le 96 juillet 174S, âgé de 46 ans, oncle du curé du Fief-Sanvin. — Delafosse, 27 juillet 1742, † le 17 mars 1763. âgé de 78 ans. — Louis Richard, 1763, † le 93 juillet 1772, âgé de 49 ans. — Prosper-Paul de la Morlaie, V. ce nom, originaire de Gesté, 1778-1791. — Martineau, curé constitutionnel, septembre 1791.

La paroisse dépendait du diocèse de Poitiers jusqu’en 1317, de Maillezais jusqu’en 1648, et plus tard de la Rochelle, du Doyenné de Vihiers, du Présidial et de la Sénéchaussée d’Angers, de l’Election et des Aides de Montreuil-Bellay, du Grenier à sel de Cholet, — du District de Cholet, du canton de Chemillé. Elle se plaint dans son cahier d’être taxée an moins à la moitié du revenu réel des biens fonds. Elle comptait alors, mais en y comprenant les Gardes, 9 fabricants de toiles, 2 maréchaux, 1 meunier, 31 métayers, 6 bordiers, 4 journaliers. On voit par ailleurs, qu’elle était très-pauvre et couverte de mauvais herbages infestés de maladies particulières, qui décimaient les bestiaux. — En 1791 le siège en fut transféré aux Gardes, où un nouveau cimetière fut bénit le 19 septembre par le curé constitationnel.

Le château féodal a disparu dès avant le XIe s. La seigneurie du pays appartenait au conté de Chemillé.

C’est par confusion avec le Puy-N.-D. que Miromesnil y mentionne en 1699 un couvent de Cordelières.

Maires : Plessis, démissionnaire an XIII. — Franç. Hilaire, 25 vendémiaire an XIII. — Jacq. Brunet, 25 mai 1821. — Franç. Hilaire, 16 novembre 1821. — Pineau, 30 octobre 1830. — Jos. Martineau, 1834. — Georges Chaillou, 23 août 1848. — J. Martineau, 17 juillet 1852, installé le 25. — Poudret de Sevret, 1865. — Gareau, 1870, en fonctions, 1877.

Arch. de M.-et-L. B Cahiers ; C 192 ; H Marmoutier, Pr. de Chemillé, ch. orig. et cartul. — Arch commun. Et.-C. — Notice Mss. de M. Spal. — Notes Mss. de M. Boutillier de St-André. — Pour les localités, voir le Puy-de-la-Garde, le Houx, le Fouy, le Plessis-Macé, Landefolle, etc. »

Notes

- ↑ Arrêté préfectoral du 28 décembre 1972, dans le Recueil des actes administratifs de la préfecture de Maine-et-Loire, 1973, p. 30.

- ↑ a et b École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Saint-Georges-des-Gardes, 2007

- ↑ a b et c Célestin Port (révisé par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. IV (S-Z), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1996, 2e éd. (1re éd. 1878), p. 69-70

- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Saint-Georges-des-Gardes), juin 2012

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 3 (N-Z), Lachèse & Dolbeau (Angers), 1878, pages 375 à 377

- Les formes anciennes du nom.