Chênehutte-les-Tuffeaux

| Chênehutte-les-Tuffeaux (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Saumurois |

| Commune | Chênehutte-Trèves-Cunault |

| Note(s) | Fusion-association du 1er janvier 1974 |

| Anciennes communes | |

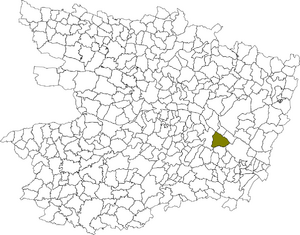

Chênehutte-les-Tuffeaux est une ancienne commune de Maine-et-Loire (49) située en rive gauche de la Loire, intégrée en 1974 à Chênehutte-Trèves-Cunault.

Généralités

Formée entre 1790 et 1794 de Chênehutte et des Tuffeaux, la commune fusionne le 1er janvier 1974 avec Trèves-Cunault pour former la nouvelle commune de Chênehutte-Trèves-Cunault[1].

|

Chênehutte et Les Tuffeaux forment entre 1790 et 1794 → Chênehutte-les-Tuffeaux. Trèves et Cunault forment en 1839 → Trèves-Cunault. Chênehutte-les-Tuffeaux et Trèves-Cunault forment en 1974 → Chênehutte-Trèves-Cunault. |

Elle se trouve jusqu'alors dans le canton de Gennes (Gennes en 1793 et 1801) et l'arrondissement de Saumur[2].

Sa population est de 608 habitants en 1968[2].

Patrimoine : L'église au bourg des Tuffeaux. Les principales activités sur le territoire au XIXe siècle sont notamment la batellerie et l'exploitation de carrières de tuffaux. Ces dernières ont depuis été converties en champignonnières[3].

La zone de Chênehutte-les-Tuffeaux a fait l'objet de fouilles archéologiques, par exemple au milieu des années 1980, où l'on a notamment découvert des monnaies romaines[4],[5].

Installée au sud de la Loire, Chênehutte-les-Tuffeaux s'étend sur une superficie de 1 136 hectares. Le bourg, constitué de maisons bâties en tuffeau, s'étend entre le fleuve, la route et la falaise[3].

Célestin Port (1874)

Chênehutte-less-Tuffeaux dans le dictionnaire Célestin Port de 1874[6] :

« Chênehutte-les-Tuffeaux, con de Gennes (7 kil.), arrond. de Saumur (9 kil.) ; — à 42 kil. d’Angers ; — commune formée de la réunion des deux anciennes paroisses de Chênehutte et des Tuffeaux, V. ces noms, le long de la rive gauche et sur le coteau de la Loire entre Trèves-Cunaud (4 kil.) à l’O., St-Hilaire-St-Florent (5 kil.) à l’E., Verrie (6 kil.) au S. et la Loire vers Nord, qui forme bordure sur une longueur de 4 kil.

Tout au bord de la Loire et sur le coteau passe de part en part la route départementale n° 14, à laquelle aboutit dans le bourg même des Tuffeaux le chemin d’intérêt commun de Doué.

Y passe le ruiss. de la Fontaine d’Enfer, qui anime aux abords des Tuffeaux les moulins Bontin, de la Marquerie et des Fontaines.

Superficie : 1,136 hect., dont 80 hect. en vignes et 395 hect. 30 ares en bois.

En dépendent les vill. ou ham. de la Mimerolle (34 mais., 91 hab.), de St-Jean (20 mais., 57 hab.), du Bignon (24 mais., 76 hab.), de Prébant (17 mais., 59 hab.), du Petit-Vau (11 mais., 23 hab.), de Launay (7 mais., 29 hab.), de Pontpierre (7 mais., 32 hab.), des Maillets (7 mais., 20 hab.), du Bourg-Chiffon (6 mais., 15 hab). du Perreau (6 mais., 17 hab.), de la Croix (5 m., 26 hab.), du Petit-Puy (5 mais., 14 hab.), de la Cave-Forte (4 mais., 17 hab.), de Beauvais (4 m., 21 hab.) et une douzaine de fermes ou écarts.

Population : 1,011 hab. en 1790, — 989 hab. en 1826, — 1,106 hab. en 1831, — 1,078 hab. en 1841, — 995 hab. en 1851, — 907 hab. en 1861, — 915 hab. en 1866, — 854 hab. en 1872, dont 294 au bourg des Tuffeaux (93 mais., 111 mén.), en décroissance constante depuis la ruine des industries locales.

Toute la côte, recouverte de taillis, est creusée, jusqu’à une profondeur à peu près inconnue, en multiples caves, aujourd’hui en partie épuisées, dont le centre est à la Mimerolle, pour l’exploitation d’un tuffeau gris, unique dans le Département, dont le transport seulement faisait vivre une grande partie de la population, composée presque entièrement de mariniers. Le chemin de fer a ruiné la batellerie, industrie antique du pays. Encore aujourd’hui il est peu de ménages où ne se rencontrent quelque vaisselle, au nom du père ou du grand-père, avec la figure enjolivée du patron, rapportée au XVIIIe s. de quelque voyage à Nevers. Durant deux ou trois mois chaque année le quart des habitants s’emploie maintenant à la cuisson des prunes dites pruneaux de Tours, qu’ils achètent dans les communes voisines et qu’ils vont revendre dans les villes ; d’autres, en petit nombre, chargent en octobre et novembre des bateaux de pommes pour Paris, d’où ils ne reviennent qu’en mars ou avril : — sur le coteau se trouvent, à quelques pieds en terre, du grés exploité pour pavage, de la marne, des bancs de calcaire à chaux hydraulique qui alimentent plusieurs fours, dont un ouvert en 18S9, au Petit-Puy. — La vigne donne on vin blanc d’une grande force et facile à conserver.

La Mairie, les Ecoles, l’Église sont au vill. des Tuffeaux, V. ce nom. Le cimetière, racheté en 1807, est celui de l’ancienne paroisse de Chènehutte.

Maires : Maurice Leblay, 1er messidor an VIII. — Jean-Franç. Girard, 22 avril 1813. — Julien Rivière, avril 1815. — Louis Fouqueteau, 10 septembre 1816, mais il ne fut pas installé. — J. Rivière, 13 février 1817. — Pierre-Amant Maupoint, 29 juin 1831. — Julien Baudriller, 19 juin 1847, 1870. — Dépeigne, 1870, en fonctions, 1874. »

Notes

Bibliographie

- Chênehutte-les-Tuffeaux : Notice historique, extrait de l'histoire du Saumurois, du colonet Picard, Imprimerie moderne E. Coubard (Saumur), 1912

- A. Braguier, Oppidum de Chênehutte-les-Tuffeaux : Une couche du Bronze final dans III. Etudes préhistoriques et historiques des Pays de la Loire, 10, 1987, p. 45-52

- G. Boisbouvier et J.-Ph. Bouvet, Le vicus gallo-romain de Chênehutte-les-Tuffeaux, dans Journées archéologiques régionales (Le Mans, 21-22 mai 1988), Direction des antiquités historiques des Pays de la Loire (Nantes), 1988, p. 78-80

Article connexe

Sources et annotations

- ↑ École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Chênehutte-Trèves-Cunault, 2007

- ↑ a et b École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Chênehutte-les-Tuffeaux (Chênehutte-Trèves-Cunault), 2007

- ↑ a et b Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. I (A-C), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), p. 729-730

- ↑ G. Boisbouvier et J.-Ph. Bouvet, Recherches sur un vicus gallo-romain angevin : les fouilles archéologiques de Chênehutte-les-Tuffeaux (Maine-et-Loire), dans Bulletin de la Fédération des Sociétés Savantes de Maine-et-Loire, 3e série, n° 2, 1986, p. 45-52

- ↑ Roland Delmaire, Trésors monétaires, tome VI, 1984, 135 p. et XXVI pl, tome VII, 1985, 140 p. et XXXI pl, dans Revue du Nord, tome 68, n° 268, janvier-mars 1986, p. 187-188

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1 (A-C), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1874, pages 681 et 682