Saint-Florent-lès-Saumur

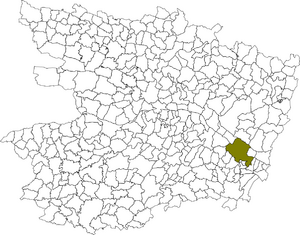

| Saint-Florent-lès-Saumur (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Saumurois |

| Commune | Saint-Hilaire-Saint-Florent |

| Note(s) | Fusion en 1790 |

| Anciennes communes | |

Saint-Florent (Saint-Florent-lès-Saumur) est l'une des deux localités ayant constituée Saint-Hilaire-Saint-Florent, commune située en Maine-et-Loire (49) à proximité de Saint-Hilaire-l'Abbaye et du centre-ville de Saumur.

Généralités

Les moines de l'abbaye du Montglonne (Saint-Florent-le-Vieil) fondent un couvent au bourg de Nantilly de Saumur. Au IXe siècle, ils s'enfuient avec les reliques de saint Florent devant l'invasion de l'Anjou par les Normands. Les reliques sont ramenées quelques décennies plus tard dans une cave au bord de la Loire. Le pays, alors en partie désertée, appartient au comte de Blois. Après la prise de Saumur par Foulques Nerra, les religieux se fixent dans un ancien domaine près de l'église de Saint-Hilaire et y installent un monastère. La localité est mentionnée au XIIe siècle sous le nom de Monasterium Sancti Florentii juxta castrum Salmurum. Au siècle suivant, l'abbaye est enrichie de nombreuses possessions. Durant la guerre de Cent Ans, la place se transforme en forteresse, qui est en partie ruinée à cette époque. L'abbaye, reconstruite, est prise par les huguenots au XVIe siècle durant les guerres de Religion. La paix revenue, la vie commune est presque délaissée[1].

Les paroisses de l'Ancien Régime deviennent des municipalités à la Révolution[2]. Celle de Saint-Florent-lès-Saumur est réunie en 1790 à Saint-Hilaire-l'Abbaye pour former Saint-Hilaire-Saint-Florent[3].

Éléments du patrimoine : ancienne abbaye de Saint-Florent-lès-Saumur (classée MH), des XIIIe, XVe et XVIIIe siècles, église Saint-Barthélémy des XIIe et XVe[1],[4]. Le jardin de Puygirault est labellisé Jardin remarquable[5].

Célestin Port (1878)

Saint-Florent-lès-Saumur dans le dictionnaire Célestin Port de 1878[6] :

« Saint-Florent-de-Saumur. — Monasterium Sancti Florentii juxta castrum Salmurum 1142, 1186, Monasterium Sancti Florenlii Salmuriensis, abbas et monachi Salmurienses XII-XVIe s. (Bulles, Liv. Rouge, etc.), — St-Florent-lès-Saumur. — St-Florent-le-Jeune. — Bourg, réuni à la cne de St-Hilaire-St-Florent et qui doit son nom et son origine à la fondation de la seconde et de la troisième abbaye de St-Florent, fille et petite-fille de l’abbaye du Montglonne, auj. St-Florent-le-Vieil, V. ce mot.

Quand le moine Absalon, V. ce nom, revint en Anjou avec les reliques du saint patron qu’il avait dérobées aux moines de Tournus, — pour répéter une légende dont les dates sont inacceptables, — il s’arrêta et prit refuge dans une cave, au bord de la Loire, dans le pays absolument déserté que dominait la tour, appelée Truncus, château primitif de Saumur, alors appartenant au comte de Blois, Thibault. Celui-ci, averti bientôt, l’autorisa à s’établir avec son trésor et un petit groupe de religieux dans l’enceinte même du château, appela de St-Fleury-sur-Loire une colonie de 12 moines bénédictins et obtint de l’abbaye de Tournus la restitution des vases sacrés et de partie des livres et des chartes antiques du Montglonne (937 circa). Hélie, le premier compagnon d’Absalon, reçut la direction suprême de l’œuvre nouvelle et put dès le 2 mai 950 assister à la consécration de la basilique, dont l’abside seule encore et le transept étaient voûtés. Un cloître splendide venait d’être ajouté au monastère, quand un incendie le détruisit avec partie du château. A deux ou trois ans de là (1025), le comte d’Anjou, Foulques Nerra, vint surprendre la place sur son ennemi le comte de Blois. Les moines, défendant la cause de leur maître et suzerain, portèrent les reliques sur la brèche, invoquant les foudres du ciel contre l’Angevin. Après l’assaut victorieux et l’incendie, ils se refusèrent absolument et malgré les plus brillantes promesses, à l’établissement nouveau qui leur était offert à Angers. Laissés libres enfin dans leur résistance, ils allèrent se fixer dans un de leurs anciens domaines, acquis par échange dès 849, près l’église St-Hilaire-des-Grottes.

Six d’entre eux obtinrent même de rentrer dans le château de Saumur reconstruit et d’y édifier une modeste chapelle, que consacra l’évêque d’Angers. Geoffroy Martel voulait de plus rétablir la fondation dans sa splendeur première ; mais dépité par le refus de l’abbé, il fit place nette au profil de chanoines nouveau venus. Geoffroy le Barbu à son tour les en chassa, pour rappeler les religieux, qui y furent maintenus définitivement par Foulques Réchin (11 mars 1069 n. s.) ; mais ce n’est plus là dès lors, qu’un établissement secondaire, bientôt réduit au titre de simple prieuré, dit le prieuré du Château, et réuni même en 1333 à l’office du chambrier, quoique la cure en dépendant prétendit contre Nantilly la préséance sur les curés de la ville. « Maintenant, — dit vers 1646 D. Huynes, f. 85, — on se contente de monstrer la place et de dire : là autrefois estoit l’abbaye St-Florent. » La chapelle pourtant de proportions très-exiguës, sert encore aujourd’hui de caserne, sans conserver, il est vrai, rien d’antique que son pignon vers l’E., des débris du mur N., et vers N. encore un autre mur, reste probablement d’une abside, le tout en petit appareil régulier du Xe ou du XIe s. Dans le mur S.-E. des bâtiments de la cour actuelle du château, à droite, des arcades apparaissent, qui ont dû faire partie des cloîtres ou du monastère primitif. Une vue extérieure en est donnée dans Bodin, pl. VI.

Le principal groupe des religieux, sans oublier cet essaim fidèle du second St-Florent ni l’antique Montglonne transformé, s’était installé, après la prise de Saumur par Foulques Nerra, presque vis-à-vis, sur l’autre rive du Thouet, à mi-côte du coteau qui en domine le confluent dans la Loire, au passage d’un gué important, dans le canton appelé alors, comme aujourd’hui, le Chardonnet, Campus Spinosus, pour y créer de fond en comble un Saint-Florent rajeuni. L’église de St-Hilaire-des-Grottes permettait aux religieux d’attendre l’achèvement des constructions nouvelles, qui furent entreprises dès la mi-août 1026. Le 2 mai 1030 les reliques étaient transférées dans l’aile droite de l’édifice encore inachevé. La consécration en eut lieu le 15 octobre 1040 en présence de l’archevêque de Tours, de trois évêques et du comte d’Anjou. — Le monastère, que peu à peu chaque âge complète, devient dès lors et durant tout le XIe s. et une partie du XIIe s. l’asile de la prière, de la science et des miracles, sous le gouvernement d’une succession de saints, et comme un centre de vie où se recrutent en nombre les abbés, même les évêques. Un important concile politique s’y réunit le 24 juin 1094 et plusieurs autres encore dans les siècles qui suivirent. Dès le XIIe s. l’église était devenue insuffisante et fut reconstruite par l’abbé Mathieu de Loudun ; le porche, le réfectoire, l’infirmerie, le parloir dataient de la fin du siècle. Dès le XIIIe l’abbaye, enrichie de toutes mains, est en possession de ses principaux bénéfices.

L’abbé conférait — dans le diocèse d’Angers, les prieurés-cures du Petit-Montrevault, de Beausse, de St-Laurent-du-Motay, les prieurés simples et les cures de St-Florent-du-Château, de Nantilly, de Rest, d’Allonnes, de St-Lambert-des-Levées, de Chênehutte, de Verrie, de Dénezé-sous-Doué, de Saint-Georges-des-Sept-Voies, de Thouarcé, de Gonnord, de St-Ellier, de Chantocé, de St-Georges-Châtelaison, les prieurés de St-Vincent près Saumur, d’Offart, de St-Jacques-du-Bois, des Ulmes, de Meigné, de Distré, de Richebourg, d’Herbault, de Ballée, les cures de St-Barthélemy près l’abbaye, de St-Hilaire-des-Grottes, de St-Martin-de-la-Place, de St Philbert-en-Mauges, de St-Florent-le-Vieil avec son territoire exempt, de Courcelles, d’Ampoigné, les chapelles de la Madeleine du Boumois et de St-Lumin en Thouarcé, les ermitages de St-Jean de la Rondière et de Ste-Radégonde ; — dans le diocèse de Tours, les prieurés et les cures de St-Louant près Chinon, de St-Christophe, de Villebourreau, des Ulmes-Robert, le prieuré de St-Eloi près Tours, la cure de Saint-Onen de Courcelles ; — dans le diocèse de Bourges, le prieuré et la cure de Saint-Gondon ; — dans le diocèse de Paris, les prieurés de Duoil, qui présentait cinq cures, de Bruyères, de Sceaux, de Gomets, de Chevreuse ; — dans le diocèse du Mans, les prieurés et les cures de Cossé-le-Vivien et de Placé ; — dans le diocèse de Séez, le prieuré et la cure de Briouse, les cures d’Ecouchy, de St-Denis près Briouse, de Pointel, de Courteilles ; — dans le diocèse d’Avranches, le prieuré de Ceaux ; — dans le diocèse de Rennes, le prieuré-cure de Remasis, les prieurés et les cures du Tremblay, de St-Brice, de St-Jean-sur-Coisnon, de St-Christophe-du-Bois, d’Isay, de Livré, les cures de St-Georges-de-Châtillon, de Saint-Germain-d’Aubigné, d’Antrain ; — dans le diocèse de Dol, le prieuré et les cures de Dol, de Trémeheuc, de la Madeleine du Pont-de-Dinan, le prieuré de Brégain, de Saint-Meen, de Lanvallay, de Miniac, de Pleine-Fougère, de Rimou, de Ras-Landrice, de la Bonssac ; — dans le diocèse de St-Malo, le prieuré et la cure de St-Suliac, la cure de Lanvigan ; — au diocèse de Vannes, le prieuré de Châteaunoac, la cure de Branloy ; — dans le diocèse de Nantes, le prieuré-cure de Bonneuvre, les prieurés et les cures d’Escoublac, de Mesdon, de Vouvantes, de Melleray, de Nozé, de Saint-Erblon, de Concelles, les cures de St-André près Guérande, de Loifer, de Joué, de Maumusson, de Juigné, de la Ronssière, de Saint-Vincent-des-Landes ; — dans le diocèse de Bordeaux, le prieuré et la cure de Castillon, la cure de St-Séverin de Castillon ; — dans le diocèse de Périgueux, les prieurés et les cures de Montcarret, de Pellegrue, le prieuré ou abbaye de St-Ferme, les cures de Picon, Bran, Brétenor, Ste-Eulalie, Montpeyroux ; — dans le diocèse d’Angoulême, les prieurés de la Rochefoucault, de Lussac, de Lanouère et Ussel ; — dans le diocèse de Saintes, le prieuré-cure de Pons, les prieurés et les cures de St-Vivien-de-Pons, de Boniau, de St-Georges-de-Tesson, les prieurés de St-Gilles, de la Rochelle et de Saint-Séverin ; — dans le diocèse de Poitiers, les prieurés et les cures de Passavant, de Morton, de Veniers, de St-Antoine de Varède, de Coutures, du Vaudelenay, les prieurés de Sept-Fonts et et de Trainel, les cures de Veziers, de Chives, de Longré, de Sammarcolles, de Meigné-sous-Doué ; — dans le diocèse de Maillezais, précédemment de Poitiers, plus tard de la Rochelle, les prieurés et les cures de Montilliers, de Trémont, de la Fosse-de-Tigné, de Trémentines, de Saint-Clémentin-d’Argenton, les cures de Cernusson, du Pin, de Mautravers ; — dans le diocèse de Luçon, précédemment de Poitiers, le prieuré et les trois cures de la Chaise-le-Vicomte, le prieuré de St-Laurent-de-Fougeray en Legé, la cure de la Limousinière ; — enfin en Angleterre, les prieurés de Monemut, d’Andevord, de Selle, d’Esparlay, et une dizaine de cures ; — sans compter dans ces divers diocèses, une quantité de chapelles, telles que N.-D.-des-Ardilliers à Saumur, Meigné en Brézé, N.-D.-des-Vertus près Paris, dépendances directes de prieurés voisins.

Mais dès le XIIIe s. le relâchement de la discipline s’est introduit dans l’abbaye ; et le pape au XIVe s. y signale de nombreux désordres. Les guerres anglaises transforment la maison en une véritable forteresse, que visitent tour à tour les bandes. Les religieux montent la garde et des lettres royaux du 24 novembre 1369 obligent tous les habitants de la turcie sur la rive droite à y venir faite le guet nuit et jour, les Anglais étant maîtres du pays jusqu’à 5 lieues alentour. Les abbés Jean et Louis du Bellay réparent les mines, reconstruisent église et couvent ; mais une misère plus grande s’introduit bientôt après eux avec la commende. Les prieurés tombent aux mains de séculiers ou « de religieux qui ne vallaient pas mieux », dit D. Huynes, même d’hérétiques ; et les chapelles des obédiences désertes sont transformées en greniers ou en écuries. A l’abbaye même le désordre est complet et s’envenime de procédures entre abbés et religieux.

Le lundi de Pâques 1562 un Cordelier, qui y prêche dans l’église abbatiale est grossièrement injurié et menacé de mort par les fermiers mêmes. Quelques jours après, le 15 mai, le couvent est envahi par le lieutenant Bourneau, de Saumur, avec divers officiers royaux et une bande huguenote, qui mettent la maison et l’église au pillage, s’habillent en prêtres, « huants et braient comme des asnes », brisent les châsses, les autels et font brûler les reliques, l’orgue, les boiseries. Les religieux se réfugient où ils peuvent, jusqu’à l’occupation de Saumur par Montpensier ; et malgré les gardes, organisées de nouveau par lettres royaux du 12 octobre 1567, l’abbaye est prise de vive force le 3 janvier 1569 par les huguenots et encore en avril 1576, sans que Puygaillard puisse lui porter secours. Une garnison royale occupe pourtant la place en 1585, encore en 1593, aux frais des religieux. La paix revenue, toute règle est brisée et la vie commune même presque délaissée. L’évêque de Rueil, qui vent restaurer la discipline, constate dans une visite et malgré les moines, les 19-21 avril 1657, l’état d’abandon du tabernacle, des autels, des châsses, « aussi sales que le tabernacle..., l’église toute remplie d’araignées..., décarrelée, sans crucifix, sans orgues, sans confessionnaux, sans drap mortuaire ; — la Bibliothèque, nous la visitâmes point, car il n’y en a point. » Le règlement qu’il rédigea pour les religieux fut rejeté par eux. Ils préférèrent passer traité (31 octobre 1637) avec la nouvelle congrégation de St-Maur et l’introduire dans la maison à charge d’être payés d’une pension viagère. On y comptait encore de 32 à 35,000 livres de revenus dont 12,000 au profit de l’abbé. — Mais de 36 religieux qui y vivaient avant la Réforme, le nombre était réduit à 10 ou 12 dès le temps où écrivait Roger, par « l’affection qu’ils ont, dit-il, de thésauriser ». — Les revenus en 1790 se montaient à 60,813 livres en argent, 3,644 boisseaux de grains, 100 de fèves, 192 barriques de vin, 25 charretées de foin, 100 aunes de toile, le tout réduit par les charges à 36,490 livres. Onze religieux y résidaient encore dont six n’avaient pas trente ans, un septième, trente-deux ans ; trois réclamèrent leur liberté, parmi lesquels le cellerier D. René Joubert, âgé de 63 ans. Les autres réservèrent leur décision. — Il y existait à cette époque une bibliothèque de 6,000 volumes, et 5 Mss.

Suit la liste des abbés, dont la plupart ont leur article dans ce livre.

Abbés : Hélie Ier, de Ligné près Doué, mort d’une chute de cheval le 13 mars 955. — Amalbert, 955, † le 11 avril 986. — Robert, de Blois, 986, † le 8 août 1011 à Micy dont il était en même temps abbé depuis 10 ans. — Adhébert, de Chinon, † le 8 avril 1013. — Géraud, Geraldus, 1013, † le 5 novembre 1013 sur la route de Jérusalem. — Frédéric, dernier abbé du château de Saumur, élu dès le 27 août 1022, † abbé de St-Florent-le-Jeune le 28 septembre 1055. — Sigo, élu le 30 octobre 1055, † le 12 juin 1070. — Guillaume Rivallon, fils du seigneur de Dol, 1070, † le 30 mai 1118. — Etienne Brictius, 19 juin 1118, † le 7 avril 1128, quoiqu’une chronique lui attribue 13 ans de règne et qu’une autre le fasse mourir en 1133. — Mathieu de Loudun, vers la fin de 1128, élu en 1155 évoque d’Angers. — Et. de la Rochefoucault, prieur claustral, élu en 1155, mais avant sa consécration promu évêque de Rennes. — Oger, qui ne siège que séjours, † le 19 juillet 1156. — Philippe de Saumur, 1156, † le 12 mai 1160. Sa tombe en ardoise fut retrouvée en 1718 sous les dalles de la salle du Chapitre. — Froger, dit Petit, 2 juin 1160, † en 1174. — Raoul, précédemment prieur de Thouarcé, élu abbé dans les premiers mois de 1174, † le 23 juin 1176. — Mainier, 29 octobre 1176, † le 16 avril 1203. — Michel, 1203, † à Angers le 4 juillet 1220. — Jean de Loudun, anc. prévôt de Saint-Laurent-du Motay, 1220, mort au bout de 4 mois de règne. — Nicolas Olivier, † le 13 ou 14 août 1221, après 9 mois de règne. — Itier, 1221, † à la Rochefoucault où il était né, le 28 août 1223. — Geoffroy, ancien prieur de St-Louant, 1223, qui se démet après un règne de 4 ans. — Geoffroy, ancien cellerier, originaire de Vendôme, 1227, qui résigne en 1249. — Rainaud, 1250, † en mai 1253. — Pierre Monsnier, ancien prieur, 1253, mort aveugle en 1255. — Roger, ancien cellerier, 1255, dont l’élection, annulée par l’évèque, est confirmée par l’évèque d’Avranche, arbitre délégué par le pape, † le 30 mars 1270. — Geoffroy Moretel, † le 24 octobre 1271, d’après une charte citée par D. Huynes, f. 221 v°. — Guill. Lorier, qui ne siège que 18 mois. — Guill. de la Couture, Poitevin, que l’évêque expulse de son siège et qui meurt pendant l’appel en cour de Rome le 27 novembre 1281 ou 1282. — Renaud de St-Rémy, 1283, qui résigne en 1318 et meurt le 28 juin 1311. — Jean Milet, 1309, † le 30 septembre 1324. — Bertrand, novembre 1324, imposé d’autorité par le pape aux religieux qui avaient élu Michel, V. ce nom, de Baugé, consacré même déjà par l’évêque, — † le 24 novembre 1333. — Hélie de St-Yrieix, docteur en décret, juin 1335, qui passe à l’évêché d’Uzès en 1344. Son portrait est gravé dans l’Hist. des Card. Franç. — Pierre Dupuy, 13 septembre 1344, qui devient abbé de Marmoutier en 1353. — Jean III, 1353, qui en 1354 passe à l’abbaye de Tiron. — Guill. de Chanac, 30 avril 1354, nommé évêque de Chartres le 23 septembre 1368. — Guill. Duluc, de Luco, juin 1368, qui passe le 27 mai 1390 à l’abbaye de Grasse. — Jean Gordon, 27 mai 1390, installé le 14 août, † le 20 septembre 1404. — Jean du Bellay, 26 novembre 1404, installé le 16 février 1405, qui résigne en 1431. — Jean du Bellay, le jeune, neveu du précédent, 30 avril 1431, installé le 10 juillet, qui résigne le 16 novembre 1474. — Louis du Bellay, son neveu, novembre 1474, † le 7 septembre 1504. — Jean de Mathefelon, 12 octobre 1504, † le 28 août 1518. — Jacq. Leroy, 4 octobre 1518, qui résigne en 1637, dernier des abbés réguliers. — François de Toumon, cardinal, archevêque de Bourges, premier abbé commendataire, 1537, qui résigne en 1538. — Jacques de Castelnau de Clermont, par bulles du 6 décembre 1538, † le 6 septembre 1586. — François de Joyeuse, cardinal, 18 mars 1587, qui résigne en 1605.— Charles de Bourbon, 1605, † en 1610. — Gilles de Souvré, 25 juin 1610, installé le 8 décembre, f le 19 septembre 1631. — Charles Bouvard, mars 1632, † le 11 mars 1645. — Jules de Mazarin, cardinal, 26 juin 1645, installé le 15 octobre, qui résigne en 1653. — Jérôme Grimaldi, cardinal, installé le 15 septembre 1655, † le 4 novembre 1685. — Franç. d’Anglure de Bourlemont, 1685, † le 27 juin 1711. Son Oraison funèbre a été imprimée in-4° par le P. Hyacinthe Avril. — Franç. de Bertons de Crillon, 14 août 1711, installé le 23 novembre 1713, † en 1721. — Joseph Thiard de Bissy, 1721, qui résigne en 1729. — Michel Poncet de la Rivière, évêque d’Angers, 1729-1730. — André-Bernard-Constantin de Forbin d’Oppède, 1730. Son portrait, œtatis suœ anno 62, avec armoiries dans l’angle supérieur, est conservé à la Bibliothèque de Saumur. — Auguste, comte de Belliardi, 1767, 1790.

L’abbaye portait d’or à pièces emportées sans nombre de gueules, chacune soutenant un grillet d’argent, écartelé de gueules à 3 pals de vair et un chef d’or chargé à dextre d’une merlette de sable et sur le tout de gueules à 4 fasces d’argent ; — et la communauté des religieux, d’azur à la crosse d’or posée en pal, accostée à dextre d’une clé d’argent et à senestre d’une fleur de lys d’or, comme elles sont dessinées en tète du Mss. original de D. Huynes, et quoi qu’en indiquent au contraire d’autres livres

Un mur d’enceinte crénelé formait l’enclos de l’abbaye, — la Belle d’Anjou, comme on l’appelait, — avec un chemin de ronde intérieur, que coupait vers l’Est une haute tour, ayant vue sur la ville de Saumur et où l’abbé avait le 12 avril 1740 fait bénir au second étage une chapelle de St-André. Il n’en reste plus que la base.

Au pied fut consacré le 25 juin 1777 un nouveau cimetière pour la petite paroisse, que desservait la chapelle de St-Barthélemy y attenant. Elle est mentionnée dans les bulles de 1142-1186, sans que rien en indique l’origine, postérieure certainement à la construction de l’abbaye, et ce n’est guères qu’aux environs du XVIIe s. qu’on y établit des fonts baptismaux. Encore le service n’en était-il fréquenté que par les habitants de l’enclos conventuel. Le desservant avait dû, et depuis au moins le XVe s., à la fantaisie de quelque abbé le titre de curé, sans qu’il en eût le rang ni la qualité ni aucun droit d’assistance aux synodes de l’Evèché. La fête même patronale restait celle de St-Hilaire, comme dans la véritable église paroissiale, qui desservait le bourg et tout l’extérieur de l’enclos. Aujourd’hui, tout au contraire, l’église St-Hilaire est délaissée et celle de Barthélémy sert à la commune de St-Hilaire-Saint-Florent, V. ce mot — Curés de St-Barthélemy : Jacq. Macé, 1593. — Jacq. Lucas, 1596, 1640. — René Angot, 1654, † le 7 septembre 1686, âgé de 64 ans. — Jacob Valoys, octobre 1686, juin 1689. — Durson d’Aubigny, juin 1699. — Et. Garreau, décembre 1718. — Clément-Mathurin Salmon, bachelier de Sorbonne, juin 1724 † le 14 avril 1740, à Saumur, âgé de 42 ans, et inhumé dans l’église Saint-Pierre dont il était chapelain. Il était de plus prieur du Coudray-Macouard et de Champigné-le-Sec. — André Gasnier, prieur en même temps de Passavant, janvier 1741, † le 26 décembre 1772. — P.-P. Léger, 18 février 1773, janvier 1793.

L’église de St-Barthélemy présente extérieurement un haut mur nu en moyen appareil régulier, plaqué jusqu’au toit de trois énormes contreforts. Une fausse et profonde arcature les relie, sous laquelle s’ouvrent les fenêtres plein cintre et dans la première travée une porte romane. — V. un dessin dans le Congrès archéol. de 1862. — Autrefois une ligne de créneaux et de mâchicoulis formait le couronnement dont partie subsiste encore au-dessus du chœur. — A l’intérieur s’ouvre une double nef de 3 travées, dont la première, qui comprend le portail et le clocher, est de construction toute récente. Une quatrième travée s’ajoute à la nef de gauche et constitue un chœur, à fond plat, évidé d’une large fenêtre que cache un tableau : la Présentation au Temple ; — à côté, le portrait d’un moine, ex voto, un petit St Jean, un tableau aussi de St Michel, signé Ernou, 1679, — Sur la nef de droite, apparaissent les arceaux de deux portes condamnées, qui ouvraient dans le couvent, l’une, basse, plein cintre, l’autre élevée, ogivale ; — un tableau, le Baiser de Judas, signé Brunet Roque, 1841 ; — à l’entrée, un bénitier de pierre à 8 lobes, et une charmante tête de Vierge, du XVIIe s., œuvre d’un vrai maître ; — une autre médiocre, signée Vaillant, 1846.— Trois médaillons très-remarquables en pierre dure, XVe s., provenant d’un ancien tombeau, représentent J.-C. chassant les vendeurs du Temple, l’Ascension, et J.-C. brisant les portes de l’Enfer. La sacristie possède aussi un encensoir pyramidal signé et daté : D. Lascuche, 1761. — La cloche provient de Fontevraud et porte le nom de Tabbesse Eléonore de Bourbon avec la date 1580.

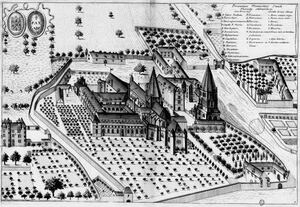

L’église de St-Barthélemy formait à demi le côté d’un vaste cloître carré, aujourd’hui disparu. Sur l’autre côté correspondait l’admirable église abbatiale, refaite en partie au XVe s. Le couvent, qui y attenait sur la face opposée, encadrait un second carré avec cloître intérieur, dont les bâtiments avaient été reconstruits, sauf la face vers N., en 1787 ou 1788. Le domaine entier fut attribué en 1803 à la Sénatorerie d’Orléans, dont était titulaire le poète Lemercier. L’église fut démolie, jusqu’aux fondations, en 1806. Tout ce qui restait debout, aliéné par l’Etat en 1833, fut racheté, dit-on, pendant l’œuvre même de la destruction par Mme d’Andigné de Villequiers, qui en fit don à la Communauté du Bon-Pasteur. Rien ne subsiste plus d’antique que le narthex de l’église abbatiale (XIIIe s.), couvert d’une belle voûte en coupole ogivale sur plan carré, — une immense arcade XIIe s., formant l’ancienne entrée, à claveaux ciselés de riches et curieux détails de sculptures, — et la magnifique crypte du chœur, recouverte d’arbustes et de plantes ; elle comprend trois nefs à voûte d’arête, en dur et massif blocage, portées sur 20 courtes colonnes à larges chapiteaux, XIe s. — En dehors de l’enclos l’ancien logis abbatial, que flanquent 4 petits pavillons, XVIe s., fut vendu tout d’abord natt et est advenu aux Sœurs de Ste-Anne, qui l’ont transformé par la construction d’une chapelle et d’un cloître. — Une vue, mais inexacte et incomplète, a été gravée au XVIIIe s. pour le recueil de D. Germain et reproduite par la Revue d’Anjou en 1875. Une aquarelle de 1699 existe aussi dans les dessins de Gaignières.

Le chartrier de l’abbaye St-Florent-de-Saumur est entré presque tout entier, avec celui de Saint-Florent-le-Vieil, aux Archives départementales et en forme le fonds le plus considérable et la plus précieux par le nombre et l’antiquité des documents. L’Histoire même de l’Abbaye Saint-Florent (jusqu’en 1645), par D. Huynes, s’y est retrouvée en Mss. original autographe de 446 folios, malheureusement incomplet de quelques pièces préliminaires et des 8 ou 10 derniers folios du texte, qui ont pu être retranscrits d’après une copie du cabinet Grille, conservée actuellement à la Bibl munic. d’Angers, Mss. 769. Un Mss. autographe, qui semble la rédaction primitive du travail, plus tard refondu et considérablement augmenté, existe à la Biblioth. Nat., ancien Résidu St-Germain A 8, auj. 19,862 fr. L’auteur, qui avait terminé son œuvre vers 1646 ou 1647, se rond témoignage « de n’y avoir rien mis qu’après y avoir pensé mûrement... et sur une attentive lecture des archives l’espace de quatre ans ».

Arch. de M.-et-L. Série H Chartrier de St-Flor. et Hist. de l’Abb., par D. Huynes — et Série L. — Arch. comm. de St-Hilaire-St-Flor. Et.-C. — Hauréau, Gall. Christ. — Chroniq. d’Anjou, t. II, p. XX-XXX et 180-328. — Roger, Hist. d’Anjou, p. 85-87. — Congrès archéol., 1862, p. 145-148, 224. — Mss. 896. — Répert. archéol., 1865, p. 103 ; 1868, p. 240 ; 1869, p. 38. — Revue d’Anjou, 1854, t. II, p. 25 ; 1859, t. II, p. 331 ; 1875, p. 265, 325-333. — Marchegay, Arch. d’Anjou, t. I, p. 230. »

Notes

- ↑ a et b Célestin Port (révisé par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. IV (S-Z), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1996, 2e éd. (1re éd. 1878), p. 55-59

- ↑ Décret du 22 décembre 1789 relatif à la loi du 22 décembre 1789 (Collection complète des Lois, Décrets, Ordonnances, Règlements et Avis du Conseil d'Etat, J.P. Duvergier (Paris), 1824).

- ↑ Dict. Célestin Port de 1996, op. cit., p. 104 (Saint-Hilaire-Saint-Florent)

- ↑ Ministère de la Culture, Basse Mérimée - Saint-Hilaire-Saint-Florent, 2022

- ↑ Ministère de la Culture, Basse Mérimée - Jardin de Puygirault (JAR0000529), 2024-2025

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 3 (N-Z), Lachèse & Dolbeau (Angers), 1878, p. 359-363

- Les formes anciennes du nom.