Plantagenêt

Dynastie princière des XIIe et XIIIe siècles, ce nom résonne encore aujourd'hui dans la mémoire collective des Angevins. L'empire des Plantagenêt s'étendit de l'Écosse aux Pyrénées, durant quelques soixante-dix ans.

L'Empire Plantagenêt

Origine de l'Empire

En 1129, Geoffroy Plantagenêt[1] épouse Mathilde, la petite fille de Guillaume le Conquérant, héritière de la Normandie et de l'Angleterre.

Leur fils ainé Henri II est à l'origine de l'empire Plantagenêt. Premier roi d'Angleterre héritier de la maison d'Anjou, il rassemble un grand nombre de territoires, contrôlant un vaste espace atlantique, s'étendant de la Northumbrie[2] à la Gascogne[3] et du centre de l'Irlande à l'Auvergne.

Pour désigner cet espace on utilise soit l'appellation « Empire Plantagenêt » soit l'appellation « Empire angevin ».

L'apogée de l'Empire

Au plus fort de l'Empire, il est constitué de la partie ouest de l'Irlande, du Royaume d'Angleterre, du Duché de Normandie, du Comté de Bretagne, du Comté d'Anjou, du Vicomté de Limoges, du Comté d'Auvergne et du Comté de Gascogne.

Henri II marque de son empreinte la région angevine : sans cesse il fortifie ses châteaux, embellit les villes, construit un pont à Chinon, construit le monastère de Chartreux, et dote richement l'Abbaye de Fontevraud qui sera sa sépulture.

La civilisation en Anjou au XIIe siècle atteint un niveau brillant. On y trouve de grandes abbayes : Saint-Aubin, Saint-Serge, Saint-Nicolas, le Ronceray, etc. C'est à cette époque que Robert d'Arbrissel[4] fonde l'abbaye et l'ordre de Fontevraud.

La vie urbaine se développe, et grâce aux routes mieux entretenues le commerce renaît. La culture de la vigne s'étend à cette époque sur tout l'Anjou[5], et la pêche est une industrie très importante.

La monnaie d'Angers est stable et l'Anjou joue un rôle important dans l'économie générale de l'Empire.

Face à cet empire, le domaine capétien[6] fait piètre figure, et comparée à Angers, Paris passe pour une grosse bourgade.

Les Plantagenêt

La dynastie des Plantagenêt[7] régna sur cet Empire de 1154 à 1399.

Cette dynastie débuta avec Geoffroy V (1113-1151), comte d'Anjou et du Maine (1128-1151), dont le père Foulques d'Anjou[8] rattacha le Maine au Comté d'Anjou par mariage.

Henri II d'Angleterre, ou Plantagenêt, (1133-1189) lui succéda, et par son mariage avec Aliénor d'Aquitaine[9], finit la construction de l'empire Plantagenêt.

De leur union naquit huit enfants, dont Richard Ier (1157-1199) surnommé Cœur de Lion, qui succéda à son père à la tête de l'Empire, et Jean dit Jean sans Terre (1166-1216).

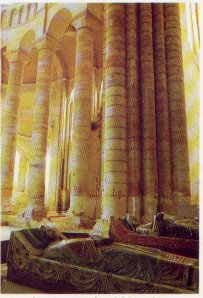

Voutes Plantagenêt

La dynastie Plantagenêt a marqué l'architecture de la région, à l'origine de plusieurs châteaux, prieurés[10] et abbayes à la fin du XIIe siècle.

Transition du roman au gothique[11], les voutes angevines ou Plantagenêt sont bombées et sont probablement issues des coupoles d'Aquitaine (influence d'Aliénor d'Aquitaine).

La voûte angevine présente un profil très bombé (clef de voûte sensiblement plus haute que les doubleaux et les formerets), et est souvent armées de huit nervures toriques qui rayonnent autour d’une clef de voute ronde. Ce voûtement à nervures multiples concerne en Anjou une quarantaine d'édifices.

- Abbaye de Fontevraud (près de Saumur)

- Abbaye Notre Dame du Loroux (Vernantes)

- Cathédrale Saint-Maurice d'Angers

- Chapelle du château d'Angers

- Collégiale de Montreuil-Bellay

- Collégiale du Puy-Notre-Dame

- Collégiale Saint-Martin d'Angers

- Ancien hôpital Saint-Jean d'Angers (actuel Musée Jean-Lurçat)

Le gothique angevin ou gothique Plantagenêt est une variante de l’architecture gothique classique.

Notes

Sur le même sujet

- • Carte de la maison d'Anjou

- • Patrimoine angevin

- • Architecture angevine

- • Gothique angevin

- • anglo-angevin

Bibliographie

- • J. L. M. Nogués (abbé.), A propos des Voûtes Plantagenet - Le fer à hosties de Dampierre-sur-Boutonne

- • Amaury Chauou, L'idéologie Plantagenêt : royauté arthurienne et monarchie politique dans l'espace Plantagenêt, XIIe-XIIIe siècles, Presses universitaires de Rennes, 2001

- • Martin Aurell, L'Empire des Plantagenêt, 1154-1224, Perrin, 2004

- • Jean Favier, Les Plantagenêts : Origine et destin d'un empire, Fayard, 2004

- • Jean Flori, Aliénor d'Aquitaine, la reine insoumise, Édition Payot, 2004

- • Gérard Galand, Les seigneurs de Châteauneuf-sur-Sarthe en Anjou, Cheminements, 2005

- • Gérard Denizeau, L'Art gothique, Nouvelles éditions Scala, 2010

Annotations

- ↑ Geoffroy V d'Anjou dit le Bel ou Plantagenêt, et surnommé Plantagenêt à cause du brin de genêt qu'il avait l'habitude de porter à son chapeau.

- ↑ La Northumbrie (latin Northumbria, anglo-saxon Norþanhymbra) désigne les terres qui se trouvent au nord (north) de la rivière Humber.

Le Humber est un grand estuaire maritime de la côte est du Nord de l'Angleterre situé entre les comtés traditionnels du Yorkshire au nord, et du Lincolnshire au sud. - ↑ La Gascogne était au Haut Moyen Âge une principauté du sud-ouest de la France.

- ↑ Réformateur religieux et itinérant, Robert d'Arbrissel (1047-1117) se retrouve à la tête d'un groupe de plusieurs centaines de personnes, à majorité féminine. Après avoir sillonné l'Anjou, le Maine et la Normandie, en 1101, il installe sa communauté mixte, en Anjou, au fond du vallon de Fontevraud.

- ↑ Voir par exemple les Vins du Layon.

- ↑ Paris et Orléannais, territoires de Philippe II, dit Philippe Auguste (1165-1223). Capétien, dont la famille a régné en France de 987 à 1848.

- ↑ Plantagenêt étant un nom propre, on ne met pas de « s » à la fin (cf. L'Empire des Plantagenêt, op. cit.).

- ↑ Foulque V d'Anjou, dit le Jeune, comte d'Anjou et de Tours, comte du Maine puis roi de Jérusalem.

- ↑ Aliénor d’Aquitaine, dite également Éléonore de Guyenne (1122-1204), se retirera en 1200 à l'abbaye de Fontevraud.

- ↑ Un prieuré est un édifice religieux généralement subordonné à une abbaye plus importante.

- ↑ L'art roman se situe sur une période qui s'étend de 1030 à la moitié du XIIe siècle, entre l'art préroman et l'art gothique,

et l'art gothique se situe sur la fin du Moyen Âge, du XIIe au XIVe siècle.

Sources

- • P.Wagret J.Boussard J.Levron S. Mailliard-Bourdillon, Visages de l'Anjou, Horizons de France, 1951

- • Jean Favier, Les Plantagenêts : Origine et destin d'un empire, Fayard, 2004

- • Martin Aurell, L'Empire des Plantagenêt, 1154-1224, Perrin, 2004

- • Philippe et Catherine Nédélec, L'Anjou entre Loire et tuffeau, Éditions Ouest-France, 2010

- • Nathalie Pujo (sous la direction de), Anjou, Guide Évasion, Hachette Tourisme, 2011