« Chênehutte » : différence entre les versions

(Chênehutte-Trèves-Cunault) |

(cplt, suite) |

||

| (24 versions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Infobox quartier | |||

| qualité = ancienne commune | |||

| image = <!-- blason ou logo --> | |||

| territoire = [[Saumurois]] | |||

| commune = [[Chênehutte-les-Tuffeaux]] | |||

| libre = Fusion en 1790 | |||

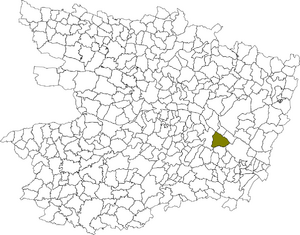

| carte = [[File:Carte situation commune chenehuttetrevescunault.png|300px|center|link=Chênehutte-Trèves-Cunault|Situation dans le département]] | |||

{{osm14|n=47.31084|o=-0.16042}} | |||

}} | |||

'''Chênehutte''' est une ancienne commune de [[Maine-et-Loire]] (49) située sur la rive gauche de la Loire, au sud de Trèves et de Cunault, à une dizaine de kilomètres de Saumur. C'est un bourg de la commune de [[Chênehutte-Trèves-Cunault]]. | |||

Nom des habitants : Les Chênehuttois. | |||

== Généralités == | |||

Chênehutte est érigée en municipalité à la Révolution (''[[Chenchute]]'' en 1793)<ref>École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ''Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Chênehutte-Trèves-Cunault'', 2007</ref> et fait partie du district de Saumur et du canton de Gennes. Elle fusionne en [[1790]] avec [[Les Tuffeaux]] pour former [[Chênehutte-les-Tuffeaux]], qui en 1974 fusionnera à son tour pour donner naissance à [[Chênehutte-Trèves-Cunault]], regroupant dès lors Chênehutte, Les Tuffeaux, Trèves et Cunault<ref name="cport-1965" />. | |||

À l'époque gallo-romaine, le village est un point de passage entre la voie d'Angers-Tours et celle de d'Angers-Poitiers. La localité est mentionnée au {{IXs}} sous le nom de ''[[Chenchute|Carnonensis]]''. Elle est au {{IXs}} d'une certaine importance. Le domaine passe à l'abbaye de Saint-Florent. Au {{XVIIIe}}, Chênehutte dépend de l'élection de Saumur<ref name="cport-1965">Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), ''Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou'', {{t.|I}} (A-C), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), {{p.|727-729}}</ref>. Mention de la commune au {{XIXs}} dans la [[carte de Victor Levasseur (1852)]]. | |||

Ses habitants sont appelés Chênehuttois, Chênehuttois<ref>Pierre-Louis Augereau, ''Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire'', Cheminements (Le Coudray-Macouard), 2004, p. 60</ref>. | |||

Patrimoine architectural<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Chênehutte-Trèves-Cunault)'', mai 2012</ref> : | |||

* les vestiges de l'ancienne église ; | |||

* l'ancien [[Hermitage Saint-Jean|ermitage Saint-Jean]] (inscrit MH), chœur du {{XIs}}, décoré de peintures murales du {{XVe}}, chapelle remaniée au {{XVIe}} ; | |||

* le manoir de Grissay, des {{XIIIe}} et {{XVs}}s ; | |||

* l'oppidum protohistorique dit Camp des Romains (inscrit et classé MH), site archéologique, gallo-romain. | |||

* l'ancien prieuré Saint-Pierre, des {{XIIe}}{{XVIe}}, {{XIXe}} et {{XXs}}s ; | |||

* le temple du Villiers. | |||

Au {{XIXs}}, le tuffeau gris extrait de Chênehutte est abondamment employé dans les constructions<ref>Daniel Prigent, ''Exploitation et commercialisation du tuffeau blanc (XVe-XIXe siècles)'', dans ''Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest'', tome 104, numéro 3, 1997, ''Mines, carrières et sociétés dans l'histoire de l'Ouest de la France''', textes réunis par Jean-Luc Marais, p. 67-80</ref>. | |||

Le sentier de grande randonnée [[Sentier GR 3|GR 3]] (Montsoreau, Champtoceaux) passe par la commune. | |||

{{Randonnée gr3 | ouest = [[Trèves]] | est = [[Bagneux]] }} | |||

Articles connexes : [[Chênehutte-les-Tuffeaux]] ([[Les Tuffeaux]]), [[Trèves-Cunault]] ([[Trèves]], [[Cunault]]), [[Chênehutte-Trèves-Cunault]]. | |||

[[File:Chenehutte moulin cavier-2014a.jpg|center|thumb|alt=Photographie de la ruine d'un moulin cavier du XIXe siècle.|Ruine d'un moulin cavier]] | |||

== Célestin Port (1874) == | |||

<!-- Reproduction du texte de Célestin Port. Ne peut être modifié. --> | |||

Chênehutte dans le [[dictionnaire Célestin Port]] de 1874<ref>Célestin Port, ''Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire'', t. 1 (A-C), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1874, pages 679 à 681</ref> : | |||

{{citation|'''Chênehutte''', f., {{cne}} de Chénehutte-les-Tuffeaux. | |||

— ''Carnonensis pagus in territorio'' | |||

''Andegavensi'' VI{{e}} s. (Grég. de T., ''Mirac.'' | |||

''S. Mart.'', I. II, ch. XLVIII). — ''Villa que vocatur'' | |||

''Carnona super flumen Ligeris'' 844 | |||

(D. Bouq., t. VIII, p. 437). — ''Vicaria Castri'' | |||

''Carnonis in pago Andegavo'' 905-920 | |||

(Liv. d’A., f. 29). — ''Terra de Canauthia'' | |||

1040-1055 (Liv. N., ch. 234). — ''Caneutia'' | |||

1055-1070 (Ib., ch. 218). — ''In vicaria Salmuriensi'' | |||

''terra que vocatur Castellum Caynonis'' | |||

1055-1070 (Liv. N., f. 236). — ''Terra'' | |||

''de Castello Carolo'' 1090 circa (Cart. de St-Maur, | |||

ch. 14). — ''Possessio Castri Carnonis'' | |||

''cum ecclesia sancti Pétri et capellis''.. (Liv. | |||

d’A., f. 2 et 3). — ''Ecclesia sancti Pétri de'' | |||

''Canehuta'' 1130-1143 (Liv. d’A., f. 75). — | |||

''Ecclesia sancti Pétri de Castro Caroli cum'' | |||

''capellis''.. 1146 (Ib., f. 4), 1156 (Ib., f. 6). | |||

''Ecclesia de Chenehutte'' 1467 (G 175). — | |||

''Chenehutta'' 1487 (G Chap. St-Maimbeuf), 1488 | |||

(G Chap. St-Pierre). — ''Le prieuré de Chasteau'' | |||

''Charles'' (Mém. du XVI{{e}} s.). — ''Chancharle'' | |||

1543 (GG 197). — ''Chenehuta alias'' | |||

''Chenehutte'' 1576 (Et.-C). — La série seule de | |||

ces dénominations, tirées de textes inédits et | |||

non encore interprétés, que nous rapprochons | |||

pour la première fois avec une intention réfléchie, | |||

est précieuse. Elle offre un intérêt particulier | |||

aux philologues et va nous servir à entrevoir | |||

quelque jour en d’autres problèmes. | |||

Le plateau voisin de la ferme unique, que le | |||

nom actuel désigne, forme un promontoire, dominant | |||

de 30 à 40 mèt. le cours de la Loire | |||

et dont la pointe extrême conserve presque intacte | |||

une de ces enceintes que les savants et | |||

après eux le populaire se sont habitués sans conteste | |||

depuis deux siècles à désigner comme des | |||

camps romains. C’est un vaste polygone irrégulier | |||

de 950 mèt. de circonférence, sur 240 mèt. | |||

de large et 370 de long, d’après les mesures de | |||

Bodin. Un ravin profond vers l’E. et vers S. a | |||

l’ouverture à pic du coteau vers N. le couvrent | |||

sur trois côtés d’une défense inexpugnable. A l’O | |||

un large rempart en terre, entremêlé de gros | |||

blocs de grès et s’élevant sur une longueur de | |||

252 mèt. À une hauteur inégale, mais aujourd’hui | |||

encore vers l’entrée, de 4 à 5 mètres, sur | |||

une largeur de 30 mètres à la base, le sépare de | |||

la plaine. Le talus s’ouvre vers l’O., protégé autrefois | |||

par un fossé aujourd’hui comblé. | |||

Sur la rive gauche du ruisseau qui traverse le | |||

ravin et débouche dans la Loire, existe encore un | |||

petit dolmen. — Dans l’enceinte on a trouvé une | |||

épée, des pendeloques et des bracelets en bronze, | |||

certainement gaulois, que conserve le musée de | |||

Saumur. Depuis des siècles on y ramasse, j’y | |||

recueillais hier encore (mars 1874), à pleines | |||

mains, dans les monceaux qui forment au | |||

champ une nouvelle enceinte circulaire ou à | |||

foison dans les sillons, outre d’énormes briques | |||

et des tuiles, des fragments de poteries de toute | |||

terre et de toute façon, noire, bleuâtre, rousse, | |||

jaune, rose, lourde et grossière, ou délicate et | |||

fine, débris de vastes amphores ou de menus | |||

vases, nus ou simplement rayés de traits circulaires | |||

ou portant le nom et la marque de l’ouvrier | |||

et tout chargés de scènes charmantes et de | |||

gracieuses moulures, œuvres sans aucun doute | |||

de l’industrie gauloise et de l’art romain. — En | |||

octobre 1856, presque au centre, a été mis à | |||

jour un bassin octogone (1 mèt. 95 de diamètre), | |||

ouvrant par huit canaux, en tuiles courbes, encombrés | |||

de cendres et de blé carbonisé. — En | |||

1857 une agglomération de débris d’ossements | |||

d’animaux et une citerne carrée enduite de | |||

ciment rose ; — tout auprès, mais en dehors du | |||

retranchement, dans le champ y attenant, dit les | |||

Sables, dénomination caractéristique en Anjou, | |||

de nombreux débris, des tombeaux en pierre coquillière | |||

et tout récemment, à un mètre sous terre, | |||

un parquet en ciment aussitôt recouvert. — Vers | |||

S.-O., dans la direction de Doué, part une voie reconnue | |||

sur une longueur de 500 mèt., et qu’on retrouve | |||

sur le versant oriental du coteau, soutenue | |||

en certains endroits par un mur rustique de | |||

deux mèt. de haut, et franchissant à 1,500 mèt. | |||

de là la grande voie transversale d’Angers à | |||

Tours. Enfin, vers N. presque en abordant le | |||

faite, que longe un étroit sentier, qu’on dirait | |||

{{abréviation|cyclopéen|qui remonte au temps légendaire des cyclopes}}, tout bordé d’énormes blocs naturellement | |||

amoncelés ou suspendus dans le flanc de | |||

la côte, une vaste tranchée récente montre à | |||

plein des rangs de tombeaux de pierre coquillière, | |||

dans l’un desquels s’est trouvée une monnaie | |||

de Chinon, ''Castro Kainoni'', en argent, | |||

IX{{e}} s., qu’il faut se défendre, malgré la forme | |||

presque identique du nom latin de Chènehutte. | |||

et la tentation de la rencontre, de prendre pour | |||

une monnaie locale. | |||

Il est regrettable qu’aucune fouille profonde | |||

et suivie n’ait demandé au sol même quelque | |||

part assurée de ses secrets. Rejetons une bonne | |||

fois tout d’abord de la discussion ces prétendus | |||

camps romains, — camps de César ou de légions | |||

inconnues, — dont l’idée préconçue a persuadé | |||

La Sauvagère, Cl. Robin, d’autres après eux de | |||

placer ici la station Robrica, V. ce mot ; et | |||

sans rien affirmer trop, les seuls faits constatés | |||

permettront peut-être d’indiquer certaines données | |||

acquises à l’histoire. Il me paraît, — à dire dès | |||

maintenant mon sentiment, — qu’on peut considérer | |||

Chènehutte comme un {{abréviation|''oppidum''|centre surélevé dont les défenses naturelles ont été renforcées}} gaulois, | |||

occupé, comme partout, après la conquête par | |||

une villa romaine, — puis par une importante | |||

agglomération gallo-romaine, — centre au | |||

temps de Grégoire de Tours d’un territoire ou | |||

''pagus'', — d’une {{abréviation|viguerie|territoire soumis à la juridiction du viguier, officier de justice subalterne}} au IX{{e}} s., — la ville | |||

alors déjà sans doute transformée et resserrée | |||

dans une enceinte, {{abréviation|''castrum''|(latin) forteresse, place forte, château-fort}}, ou refuge fortifié | |||

pour les populations de la vallée. Ce n’est plus | |||

au XI{{e}} s. qu’un domaine, {{abréviation|''possessio''|(latin) possession, action de posséder}}, où des | |||

moines, survenant dans le pays dévasté, créent | |||

une paroisse, centre nouveau de ralliement, à | |||

l’extrémité du plateau et en dehors de la ruine | |||

abandonnée aux libres taillis. | |||

Vers ce temps même se présente un nouveau | |||

problème tout {{abréviation|philologique|relatif à la philologie, science qui étudie les textes anciens}}. Au milieu des misères | |||

publiques s’est formée la légende de Charlemagne. | |||

où tout vestige militaire rappelle le passage du | |||

grand empereur. Comme à la Lande-Chasles, | |||

comme à Champ-Charles en Anjou, — comme à | |||

Château-Chalon en Franche-Comté dont le vocable | |||

est identique. — le ''Castrum Carnonis'' devient | |||

pour le populaire un château du grand Charles | |||

(''Castrum Carlonia'', et par interprétation, ''Caroli''). | |||

Tout en même temps apparaît le nom | |||

rustique, ''Caneutia'', ''Canehuta'', qui doit survivre | |||

à tout, en se transformait. Y faut-il voir | |||

une renaissance du nom Gaulois ? — où n’est-ce | |||

pas encore, dans l’expression diverse de cette | |||

complète ruine, ce même vocable inexpliqué, | |||

''Carnonis'', dont le radical dégradé par la prononciation | |||

s’allonge d’une désinence ou d’un | |||

suffixe de mépris (''Ca’n’s'', ''Cann'' — ''euta'', ''huta'') ? | |||

La villa, domaine ancien de St-Maurice d’Angers, | |||

était devenue au X{{e}} s. un domaine de Saint-Florent-le-Vieil, | |||

à qui nombre de bulles le confirment. | |||

Il y fut constitué, en même temps qu’une | |||

paroisse, dont dépendaient les chapelles de Ste-Radégonde | |||

de St-Jean-de-la-Ronde et aussi | |||

de St-Lambert-des-Levées, un prieuré ayant | |||

aussi une partie de ses revenus sur la rive droite | |||

de la Loire, notamment en Saint-Martin-de-la-Place. | |||

Prieurs : Mathurin Lemaçon, 1444, 1463. | |||

— Franc. de la Valrie, 26 octobre 1473. — Pierre | |||

de Gouzolles, 1483, 1488. — Franç. Leroux, | |||

1571, qui résigne. — Jean Leroux, 1{{er}} septembre | |||

1571. — René de Pissot, 1582. — Jean Mynier, | |||

qui résigne, 1598. — Jacq. Leroux, 1598. | |||

Charles Cerveau, 1600. — Pierre Huet, 11 mars | |||

1614. — Martial Riolan, 1617, 1626. — Cl. de | |||

Rueil, 1648. — Jacques Rivière, 1657, 1680. — | |||

Jacques Duchemin, lecteur en théologie de l’abb. | |||

St-Vincent de Mans, 1682, 1692. — Joseph | |||

Castel, 1717, prieur de St-Denis, qui résigne en | |||

1744. — Claude Gérard, cellérier de St-Denis | |||

près Paris, 7 juin 1741, 1763. | |||

L’Église, dédiée à St Pierre, s’élevait sur le | |||

faite et au rebord du coteau. Dés 1763 elle dut | |||

être soutenue par des piliers et des jambages. | |||

Restaurée et en partie reconstruite en 1782, elle | |||

fut abandonnée par la suppression de la paroisse | |||

en 1790, puis vendue nationalement, avec le | |||

cimetière. La voûte, en partie écroulée, avait été | |||

abattue dès 1804. Aujourd’hui encore les quatre | |||

murs se dressent à demi debout, — le pignon | |||

vers l’O. décapité, portant une haute fenêtre, | |||

accostée d’un large oculus, l’un et l’autre modernes, | |||

au-dessus d’une baie romane enmurée, | |||

dont les longs et étroits claveaux n’encadrent | |||

dans un lit épais de ciment rose, peint en rouge | |||

à l’imitation de la brique, qui en forme la ceinture | |||

extérieure. De droite et de gauche y retiennent | |||

les murs de la nef, presque entiers, en | |||

appareil moyeu régulier, baignant dans le ciment | |||

et formant le revêtement d’un épais blocage que | |||

laissent entrevoir les arrachements. De ci de là | |||

y sont implantées de champ d’énormes briques | |||

(X-XI{{e}} s.). Le chœur est détruit. Au centre, en | |||

travers, une petite chapelle de date toute récente | |||

sert d’enfeu aux curés. — Le cimetière, qui | |||

attient vers S. est devenu communal. — Vers N. | |||

se relie à l’église ruinée le prieuré, édifice à | |||

double pignon du XVI{{e}} s., avec porte en accolade | |||

surmontée d’un écusson, tourelle hexagonale | |||

contenant un large escalier tournant de pierre, | |||

galerie, vastes chambres avec cheminées décoratives, | |||

dont une sculptée sur son large manteau | |||

de quatre-feuilles et d’animaux accroupis, et | |||

hauts greniers à charpente en forêt, le tout suspendu | |||

sur le penchant du coteau, en pleine vue | |||

d’un double et magnifique horizon. | |||

Curés : Jacques Frain, 1436. — Pierre Philippes, | |||

1444. — Louis Jousseaume, 1475. — | |||

Jean Malet, 1488. — Jean Daulphin, 1512. | |||

Raoul Bruand, 1513. — Renault de Reims, | |||

1543. — Simon Esnault, 1559. — René Guilloiseau, | |||

1572. — Jean Ernoul, 1573. 1575. — Bertrand | |||

Ternoul, 1576. — Christ. Millon, 1594. — | |||

Ant. Guillon, 1609, 1615. — Guill. Desguets, | |||

1621. — Gervais Tareau, 1625, † le 24 janvier | |||

1650. — Nic. Jouin 1650. — Guy Breton, avril | |||

1615, † le 31 juillet 1656. — Math. Delorme, 1657, | |||

juillet 1659. — Jean Allaneau, 1659, mai 1674. | |||

— Et. Pareux, août 1674, † le 3 août 1683. — | |||

André Molnyer, ancien vicaire de St-Cyr-en-B., | |||

septembre 1683, décembre 1717. — Louis Boutin, | |||

janvier 1718, † le 6 novembre 1739, âgé de | |||

68 ans. — Pierre Lepoudré, 1734, décembre | |||

1745, † le 1{{er}} novembre 1746. — Claude Robin | |||

(V. ce nom), décembre 1745. Il rapporta de | |||

Rome en 1750 les reliques des SS. Félicien, | |||

Dieudonné, Candide et Ste Innocente, et fit cette | |||

année refaire le chœur à la romaine en le décorant | |||

d’un tabernacle provenant de l’église | |||

de Chaudron. — François Renault, neveu | |||

du précédent et vicaire de Savennières, 30 juin | |||

1751, février 1789 — Guill. Péan, ancien | |||

vicaire, février 1789, jusqu’au 20 octobre 1792. | |||

La paroisse avait pour seigneur le comte de | |||

Trêves. — Elle dépendait de l’Election de Saumur, | |||

du District en 1788 de Doué, en 1790 de Saumur. | |||

— La commune avait pour maire J. Rapié, en | |||

1791 et fut supprimée vers 1793. | |||

<small>Arch. de M.-et-L. C 154, 188, 193 ; H Saint-Florent. — ''Congrès archéol.'' de 1862, p. 125-125. — ''Répert. arch.'', 1883, p. 188. — ''Soc. d’Agr., Sc. et Arts'', t. II p. 151. — ''Soc. acad.'', V. p. 12-15. — La Sauvagère. Dissertations (Paris, 1776. in-8°) et dans le ''Journal de Verdun'', 1771, août, p. 174. — ''Diction. historique de la Gaule celtique'', p. 282. — Gil. Robin, ''Le Mont-Glonne'' (1774, in-12). — Bodin, ''Saumur'', où se trouvent un plan et divers dessins.</small> | |||

}} | |||

== Notes == | |||

Articles connexes | |||

:* [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] | |||

:* [[Gennes-Val-de-Loire]] | |||

Sources et annotations | |||

{{Références}} | |||

: Les [[Chenchute|formes anciennes]] du nom. | |||

{{BasPage CommunesAnciennes}} | |||

[[Catégorie:Ancienne commune|Chenehutte]] | |||

[[Catégorie:Commune disparue au XVIIIe]] | |||

[[Catégorie:Chênehutte-Trèves-Cunault]] | |||

Dernière version du 16 juillet 2025 à 14:54

| Chênehutte (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Saumurois |

| Commune | Chênehutte-les-Tuffeaux |

| Note(s) | Fusion en 1790 |

| Anciennes communes | |

Chênehutte est une ancienne commune de Maine-et-Loire (49) située sur la rive gauche de la Loire, au sud de Trèves et de Cunault, à une dizaine de kilomètres de Saumur. C'est un bourg de la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Nom des habitants : Les Chênehuttois.

Généralités

Chênehutte est érigée en municipalité à la Révolution (Chenchute en 1793)[1] et fait partie du district de Saumur et du canton de Gennes. Elle fusionne en 1790 avec Les Tuffeaux pour former Chênehutte-les-Tuffeaux, qui en 1974 fusionnera à son tour pour donner naissance à Chênehutte-Trèves-Cunault, regroupant dès lors Chênehutte, Les Tuffeaux, Trèves et Cunault[2].

À l'époque gallo-romaine, le village est un point de passage entre la voie d'Angers-Tours et celle de d'Angers-Poitiers. La localité est mentionnée au IXe siècle sous le nom de Carnonensis. Elle est au IXe siècle d'une certaine importance. Le domaine passe à l'abbaye de Saint-Florent. Au XVIIIe, Chênehutte dépend de l'élection de Saumur[2]. Mention de la commune au XIXe siècle dans la carte de Victor Levasseur (1852).

Ses habitants sont appelés Chênehuttois, Chênehuttois[3].

Patrimoine architectural[4] :

- les vestiges de l'ancienne église ;

- l'ancien ermitage Saint-Jean (inscrit MH), chœur du XIe siècle, décoré de peintures murales du XVe, chapelle remaniée au XVIe ;

- le manoir de Grissay, des XIIIe et XVe siècles ;

- l'oppidum protohistorique dit Camp des Romains (inscrit et classé MH), site archéologique, gallo-romain.

- l'ancien prieuré Saint-Pierre, des XIIeXVIe, XIXe et XXe siècles ;

- le temple du Villiers.

Au XIXe siècle, le tuffeau gris extrait de Chênehutte est abondamment employé dans les constructions[5].

Le sentier de grande randonnée GR 3 (Montsoreau, Champtoceaux) passe par la commune.

|

Articles connexes : Chênehutte-les-Tuffeaux (Les Tuffeaux), Trèves-Cunault (Trèves, Cunault), Chênehutte-Trèves-Cunault.

Célestin Port (1874)

Chênehutte dans le dictionnaire Célestin Port de 1874[6] :

« Chênehutte, f., cne de Chénehutte-les-Tuffeaux. — Carnonensis pagus in territorio Andegavensi VIe s. (Grég. de T., Mirac. S. Mart., I. II, ch. XLVIII). — Villa que vocatur Carnona super flumen Ligeris 844 (D. Bouq., t. VIII, p. 437). — Vicaria Castri Carnonis in pago Andegavo 905-920 (Liv. d’A., f. 29). — Terra de Canauthia 1040-1055 (Liv. N., ch. 234). — Caneutia 1055-1070 (Ib., ch. 218). — In vicaria Salmuriensi terra que vocatur Castellum Caynonis 1055-1070 (Liv. N., f. 236). — Terra de Castello Carolo 1090 circa (Cart. de St-Maur, ch. 14). — Possessio Castri Carnonis cum ecclesia sancti Pétri et capellis.. (Liv. d’A., f. 2 et 3). — Ecclesia sancti Pétri de Canehuta 1130-1143 (Liv. d’A., f. 75). — Ecclesia sancti Pétri de Castro Caroli cum capellis.. 1146 (Ib., f. 4), 1156 (Ib., f. 6). Ecclesia de Chenehutte 1467 (G 175). — Chenehutta 1487 (G Chap. St-Maimbeuf), 1488 (G Chap. St-Pierre). — Le prieuré de Chasteau Charles (Mém. du XVIe s.). — Chancharle 1543 (GG 197). — Chenehuta alias Chenehutte 1576 (Et.-C). — La série seule de ces dénominations, tirées de textes inédits et non encore interprétés, que nous rapprochons pour la première fois avec une intention réfléchie, est précieuse. Elle offre un intérêt particulier aux philologues et va nous servir à entrevoir quelque jour en d’autres problèmes.

Le plateau voisin de la ferme unique, que le nom actuel désigne, forme un promontoire, dominant de 30 à 40 mèt. le cours de la Loire et dont la pointe extrême conserve presque intacte une de ces enceintes que les savants et après eux le populaire se sont habitués sans conteste depuis deux siècles à désigner comme des camps romains. C’est un vaste polygone irrégulier de 950 mèt. de circonférence, sur 240 mèt. de large et 370 de long, d’après les mesures de Bodin. Un ravin profond vers l’E. et vers S. a l’ouverture à pic du coteau vers N. le couvrent sur trois côtés d’une défense inexpugnable. A l’O un large rempart en terre, entremêlé de gros blocs de grès et s’élevant sur une longueur de 252 mèt. À une hauteur inégale, mais aujourd’hui encore vers l’entrée, de 4 à 5 mètres, sur une largeur de 30 mètres à la base, le sépare de la plaine. Le talus s’ouvre vers l’O., protégé autrefois par un fossé aujourd’hui comblé.

Sur la rive gauche du ruisseau qui traverse le ravin et débouche dans la Loire, existe encore un petit dolmen. — Dans l’enceinte on a trouvé une épée, des pendeloques et des bracelets en bronze, certainement gaulois, que conserve le musée de Saumur. Depuis des siècles on y ramasse, j’y recueillais hier encore (mars 1874), à pleines mains, dans les monceaux qui forment au champ une nouvelle enceinte circulaire ou à foison dans les sillons, outre d’énormes briques et des tuiles, des fragments de poteries de toute terre et de toute façon, noire, bleuâtre, rousse, jaune, rose, lourde et grossière, ou délicate et fine, débris de vastes amphores ou de menus vases, nus ou simplement rayés de traits circulaires ou portant le nom et la marque de l’ouvrier et tout chargés de scènes charmantes et de gracieuses moulures, œuvres sans aucun doute de l’industrie gauloise et de l’art romain. — En octobre 1856, presque au centre, a été mis à jour un bassin octogone (1 mèt. 95 de diamètre), ouvrant par huit canaux, en tuiles courbes, encombrés de cendres et de blé carbonisé. — En 1857 une agglomération de débris d’ossements d’animaux et une citerne carrée enduite de ciment rose ; — tout auprès, mais en dehors du retranchement, dans le champ y attenant, dit les Sables, dénomination caractéristique en Anjou, de nombreux débris, des tombeaux en pierre coquillière et tout récemment, à un mètre sous terre, un parquet en ciment aussitôt recouvert. — Vers S.-O., dans la direction de Doué, part une voie reconnue sur une longueur de 500 mèt., et qu’on retrouve sur le versant oriental du coteau, soutenue en certains endroits par un mur rustique de deux mèt. de haut, et franchissant à 1,500 mèt. de là la grande voie transversale d’Angers à Tours. Enfin, vers N. presque en abordant le faite, que longe un étroit sentier, qu’on dirait cyclopéen, tout bordé d’énormes blocs naturellement amoncelés ou suspendus dans le flanc de la côte, une vaste tranchée récente montre à plein des rangs de tombeaux de pierre coquillière, dans l’un desquels s’est trouvée une monnaie de Chinon, Castro Kainoni, en argent, IXe s., qu’il faut se défendre, malgré la forme presque identique du nom latin de Chènehutte. et la tentation de la rencontre, de prendre pour une monnaie locale.

Il est regrettable qu’aucune fouille profonde et suivie n’ait demandé au sol même quelque part assurée de ses secrets. Rejetons une bonne fois tout d’abord de la discussion ces prétendus camps romains, — camps de César ou de légions inconnues, — dont l’idée préconçue a persuadé La Sauvagère, Cl. Robin, d’autres après eux de placer ici la station Robrica, V. ce mot ; et sans rien affirmer trop, les seuls faits constatés permettront peut-être d’indiquer certaines données acquises à l’histoire. Il me paraît, — à dire dès maintenant mon sentiment, — qu’on peut considérer Chènehutte comme un oppidum gaulois, occupé, comme partout, après la conquête par une villa romaine, — puis par une importante agglomération gallo-romaine, — centre au temps de Grégoire de Tours d’un territoire ou pagus, — d’une viguerie au IXe s., — la ville alors déjà sans doute transformée et resserrée dans une enceinte, castrum, ou refuge fortifié pour les populations de la vallée. Ce n’est plus au XIe s. qu’un domaine, possessio, où des moines, survenant dans le pays dévasté, créent une paroisse, centre nouveau de ralliement, à l’extrémité du plateau et en dehors de la ruine abandonnée aux libres taillis.

Vers ce temps même se présente un nouveau problème tout philologique. Au milieu des misères publiques s’est formée la légende de Charlemagne. où tout vestige militaire rappelle le passage du grand empereur. Comme à la Lande-Chasles, comme à Champ-Charles en Anjou, — comme à Château-Chalon en Franche-Comté dont le vocable est identique. — le Castrum Carnonis devient pour le populaire un château du grand Charles (Castrum Carlonia, et par interprétation, Caroli). Tout en même temps apparaît le nom rustique, Caneutia, Canehuta, qui doit survivre à tout, en se transformait. Y faut-il voir une renaissance du nom Gaulois ? — où n’est-ce pas encore, dans l’expression diverse de cette complète ruine, ce même vocable inexpliqué, Carnonis, dont le radical dégradé par la prononciation s’allonge d’une désinence ou d’un suffixe de mépris (Ca’n’s, Cann — euta, huta) ?

La villa, domaine ancien de St-Maurice d’Angers, était devenue au Xe s. un domaine de Saint-Florent-le-Vieil, à qui nombre de bulles le confirment. Il y fut constitué, en même temps qu’une paroisse, dont dépendaient les chapelles de Ste-Radégonde de St-Jean-de-la-Ronde et aussi de St-Lambert-des-Levées, un prieuré ayant aussi une partie de ses revenus sur la rive droite de la Loire, notamment en Saint-Martin-de-la-Place.

Prieurs : Mathurin Lemaçon, 1444, 1463. — Franc. de la Valrie, 26 octobre 1473. — Pierre de Gouzolles, 1483, 1488. — Franç. Leroux, 1571, qui résigne. — Jean Leroux, 1er septembre 1571. — René de Pissot, 1582. — Jean Mynier, qui résigne, 1598. — Jacq. Leroux, 1598. Charles Cerveau, 1600. — Pierre Huet, 11 mars 1614. — Martial Riolan, 1617, 1626. — Cl. de Rueil, 1648. — Jacques Rivière, 1657, 1680. — Jacques Duchemin, lecteur en théologie de l’abb. St-Vincent de Mans, 1682, 1692. — Joseph Castel, 1717, prieur de St-Denis, qui résigne en 1744. — Claude Gérard, cellérier de St-Denis près Paris, 7 juin 1741, 1763.

L’Église, dédiée à St Pierre, s’élevait sur le faite et au rebord du coteau. Dés 1763 elle dut être soutenue par des piliers et des jambages. Restaurée et en partie reconstruite en 1782, elle fut abandonnée par la suppression de la paroisse en 1790, puis vendue nationalement, avec le cimetière. La voûte, en partie écroulée, avait été abattue dès 1804. Aujourd’hui encore les quatre murs se dressent à demi debout, — le pignon vers l’O. décapité, portant une haute fenêtre, accostée d’un large oculus, l’un et l’autre modernes, au-dessus d’une baie romane enmurée, dont les longs et étroits claveaux n’encadrent dans un lit épais de ciment rose, peint en rouge à l’imitation de la brique, qui en forme la ceinture extérieure. De droite et de gauche y retiennent les murs de la nef, presque entiers, en appareil moyeu régulier, baignant dans le ciment et formant le revêtement d’un épais blocage que laissent entrevoir les arrachements. De ci de là y sont implantées de champ d’énormes briques (X-XIe s.). Le chœur est détruit. Au centre, en travers, une petite chapelle de date toute récente sert d’enfeu aux curés. — Le cimetière, qui attient vers S. est devenu communal. — Vers N. se relie à l’église ruinée le prieuré, édifice à double pignon du XVIe s., avec porte en accolade surmontée d’un écusson, tourelle hexagonale contenant un large escalier tournant de pierre, galerie, vastes chambres avec cheminées décoratives, dont une sculptée sur son large manteau de quatre-feuilles et d’animaux accroupis, et hauts greniers à charpente en forêt, le tout suspendu sur le penchant du coteau, en pleine vue d’un double et magnifique horizon.

Curés : Jacques Frain, 1436. — Pierre Philippes, 1444. — Louis Jousseaume, 1475. — Jean Malet, 1488. — Jean Daulphin, 1512. Raoul Bruand, 1513. — Renault de Reims, 1543. — Simon Esnault, 1559. — René Guilloiseau, 1572. — Jean Ernoul, 1573. 1575. — Bertrand Ternoul, 1576. — Christ. Millon, 1594. — Ant. Guillon, 1609, 1615. — Guill. Desguets, 1621. — Gervais Tareau, 1625, † le 24 janvier 1650. — Nic. Jouin 1650. — Guy Breton, avril 1615, † le 31 juillet 1656. — Math. Delorme, 1657, juillet 1659. — Jean Allaneau, 1659, mai 1674. — Et. Pareux, août 1674, † le 3 août 1683. — André Molnyer, ancien vicaire de St-Cyr-en-B., septembre 1683, décembre 1717. — Louis Boutin, janvier 1718, † le 6 novembre 1739, âgé de 68 ans. — Pierre Lepoudré, 1734, décembre 1745, † le 1er novembre 1746. — Claude Robin (V. ce nom), décembre 1745. Il rapporta de Rome en 1750 les reliques des SS. Félicien, Dieudonné, Candide et Ste Innocente, et fit cette année refaire le chœur à la romaine en le décorant d’un tabernacle provenant de l’église de Chaudron. — François Renault, neveu du précédent et vicaire de Savennières, 30 juin 1751, février 1789 — Guill. Péan, ancien vicaire, février 1789, jusqu’au 20 octobre 1792.

La paroisse avait pour seigneur le comte de Trêves. — Elle dépendait de l’Election de Saumur, du District en 1788 de Doué, en 1790 de Saumur. — La commune avait pour maire J. Rapié, en 1791 et fut supprimée vers 1793.

Arch. de M.-et-L. C 154, 188, 193 ; H Saint-Florent. — Congrès archéol. de 1862, p. 125-125. — Répert. arch., 1883, p. 188. — Soc. d’Agr., Sc. et Arts, t. II p. 151. — Soc. acad., V. p. 12-15. — La Sauvagère. Dissertations (Paris, 1776. in-8°) et dans le Journal de Verdun, 1771, août, p. 174. — Diction. historique de la Gaule celtique, p. 282. — Gil. Robin, Le Mont-Glonne (1774, in-12). — Bodin, Saumur, où se trouvent un plan et divers dessins. »

Notes

Articles connexes

Sources et annotations

- ↑ École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Chênehutte-Trèves-Cunault, 2007

- ↑ a et b Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. I (A-C), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), p. 727-729

- ↑ Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Cheminements (Le Coudray-Macouard), 2004, p. 60

- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Chênehutte-Trèves-Cunault), mai 2012

- ↑ Daniel Prigent, Exploitation et commercialisation du tuffeau blanc (XVe-XIXe siècles), dans Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, tome 104, numéro 3, 1997, Mines, carrières et sociétés dans l'histoire de l'Ouest de la France', textes réunis par Jean-Luc Marais, p. 67-80

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1 (A-C), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1874, pages 679 à 681

- Les formes anciennes du nom.