Freigné

| Freigné (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Segréen |

| Commune | Vallons-de-l'Erdre (Loire-Atlantique) |

| Note(s) | Regroupement de 2018 |

| Anciennes communes | |

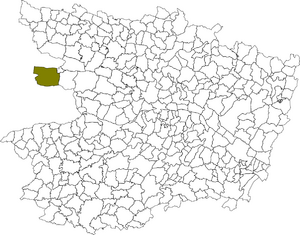

Freigné est une ancienne commune de Maine-et-Loire, située dans le Segréen, à l'ouest de Candé et au nord-ouest de La Cornuaille. Elle est rattachée à la commune de Vallons-de-l'Erdre, en Loire-Atlantique, depuis 2018.

Ses habitants s'appellent les Freignéens(es).

Situation administrative

Une portion du territoire de Freigné est rattachée à Candé en 1955, par décret du 19 septembre[1].

Jusqu'en 2017 la commune est dans le département de Maine-et-Loire, enclavée dans celui de la Loire-Atlantique. Elle est membre de la communauté de communes d'Anjou Bleu Communauté, après disparition de la communauté candéenne, et se trouve dans le canton de Segré (Candé en 1793 et 1801) et l'arrondissement de Segré-en-Anjou Bleu[2].

Son code commune (Insee) est 49144 et son code postal est 49440. Ses habitants se nomment les Freignéens et Freignéenses. Sa population est de 985 habitants en 1999, 1 119 en 2006 et de 1 131 en 2015[3].

Naissance de Vallons-de-l'Erdre

La municipalité participe en 2017 au projet d'un regroupement avec cinq communes de Loire-Atlantique, induisant pour Freigné un changement de département. La décision est votée en conseil municipal en mai, puis est entérinée en octobre par les deux conseils départementaux et en décembre par le Conseil d'État. La préfecture de la Loire-Atlantique arrête fin décembre la création de la commune de Vallons-de-l'Erdre avec effet au 1er janvier 2018. Le territoire de la commune de Freigné est alors rattaché au département de la Loire-Atlantique, modifiant alors les limites territoriales des cantons, arrondissements et départements concernés[4],[5].

La commune nouvelle de Vallons-de-l'Erdre, née le 1er janvier 2018, regroupe dès lors les six communes de Bonnœuvre, Freigné, Maumusson, Saint-Mars-la-Jaille, Saint-Sulpice-des-Landes et Vritz, qui deviennent des communes déléguées, et le siège est fixé à Saint-Mars-la-Jaille[4].

À l'occasion de l'opération, et avant la création de la commune nouvelle, une partie du territoire de Freigné (zone d'activité du Tesseau) est rétrocédée à Candé, validé par arrêté de la préfecture de Maine-et-Loire le 18 septembre 2017. La commune de Freigné est alors diminuée de près de 26 hectares[6],[7].

Lors de la recomposition territoriale touchant à la frontière départementale, l'avis de l'archiviste départemental est sollicité. Outre les avis réglementaires, des prolongements archivistiques sont nécessaires pour accompagner la transmission des dossiers de suivi des archives de la commune concernée, Freigné quittant le périmètre du département de Maine-et-Loire. Les archives communales déposées aux Archives départementales sont restitués à la commune, et une information est faite aux Archives de Loire-Atlantique pour apporter le suivi nécessaire[8].

Histoire et patrimoine

Plusieurs menhirs sur la rive droite de l'Erdre indique une présence ancienne sur le territoire. Au Moyen Âge, il semble que la seigneurie appartienne à une famille du nom de Freigné, puis passe ensuite aux seigneurs de Bourmont. La paroisse fait partie du diocèse de Nantes jusquen 1801. Les seigneuries de Freigné et de Bourmont sont réunies à celle de Candé à la fin du XVe siècle. Au XVIIIe, Freigné dépend de l'élection, subdélégation et baillage d'Angers, du grenier à sel de Candé[1].

Éléments du patrimoine[9] :

- La chapelle du Rosaire, rue du Mont-Friloux, du 2e quart du XIXe siècle ;

- La chapelle Saint-Germain, lieu-dit Saint-Germain, du 4e quart du XIXe siècle ;

- Le château de Bourmont (inscrit MH partiellement), du XVe siècle ;

- L'église Saint-Pierre du milieu du XIXe siècle ;

- La fontaine Saint-Germain, du XIXe siècle ;

- Le four à pain de Benéfraye, du XIXe siècle ;

- L'ancien manoir de Ghaisne (inscrit MH), du 3e quart du XVIe siècle ;

- Le manoir dit la Grande-Maison, rue du Presbytère, des XVe, XVIe et XIXe siècles ;

- L'ensemble mégalithique (classé MH), du Néolithique ;

- Le moulin à blé d'Auverse, moulin à vent des XVIIIe et XIXe siècles ;

- Le pont du Moulin-Foulon, sur l'Erdre, du XIXe siècle.

Loisirs et culture

Tous les ans se déroule en juillet un spectacle historique, une fresque qui retrace la période de 1940 à 1969 avec plusieurs centaines de figurants bénévoles.

La bibliothèque est membre jusqu'en 2017 du réseau des bibliothèques candéennes[10]

On y trouve aussi un centre équestre.

Espace et territoire

Freigné s'étend sur 65,00 km2, son altitude varie de 27 à 85 mètres[11] et se trouve sur le plateau du Segréen[12]. La rivière l'Erdre parcourt son territoire[13].

Localités aux alentours : Le Pin (Loire-Atlantique) (5,1 km), Vritz (44) (5,3 km), Saint-Mars-la-Jaille (44) (5,4 km), Candé (6,4 km), Saint-Sulpice-des-Landes (44) (6,9 km), Maumusson (44) (7,6 km), Bonnœuvre (44) (8,8 km), La Chapelle-Glain (44) (10,0 km), Pouillé-les-Côteaux (44) (10,9 km) et Challain-la-Potherie (11,2 km)[14].

Célestin Port (1876)

Freigné dans le dictionnaire Célestin Port de 1876[15] :

« Freigné, cne de Candé (7 kil.), arr. de Segré (27 kil.) ; — à 47 kil. d’Angers. — Frugniacus 1030 (Arch. d’Anj, t. II, p. 3). — Frugiacus 1123 (Lobineau, p. 278 ; D. Morice, p. 547, t. I). — Frigné 1660-1680 (Et.-C.). — Sur les coteaux traversés par les vallées de l’Erdre et du Croissel et formant une enclave dans le département de la Loire-Inférieure qui l’enveloppe de trois côtés vers N., vers l’O. et vers S., — à l’E. Candé et la Cornuaille (14 kil.).

Par le centre, directement de l’E. à l’O., traverse (10 kil.) la route départementale de Baugé à Nort, qui au bourg même forme un angle et s’incline au S.-O. vers St-Mars-la-Jaille — Tout à l’entrée du territoire par l’E., s’y greffe la route nationale de Nantes, qui du S. à l’E. dessert toute la partie orientale.

L’Erdre vers N., le Croissel. son affluent vers S., forment de l’E. à l’O. des vallées profondes et sinueuses, où se rallient les ruiss. du Carboisseau, de la Bourgeonnaie, de la Bouillonnaie, du Venoux et de la Blandinière dit aussi de Bobisse. En dépendent les ham. de l’Anerie (4 mais., 27 hab.) de la Grée-St-Jacques (4 mais., 20 h.), de Bennefraie (5 mais., 38 hab.), de la Grée-St-Jean (3 mais., 15 hab.), des Touassières (3 mais., 24 hab.). des Fromentinières (3 mais., 25 hab.), de l’Aubriaie (3 mais., 19 hab.), de la Feuvraie (3 mais., 18 hab.), des Essardières (8 mais., 24 hab.), de la Pugle (12 mais, 60 h.), de la Hinaie (8 mais., 38 hab.), de la Bouillonnaie (4 mais., 27 hab.), des Bédoutières (4 mais., 34 hab.), de la Mortraie (4 mais., 22 hab.), de la Pironnière (3 mais., 23 hab.), de la Giquelière (5 mais., 33 hab.). de la Chênelière (5 m., 25 hab.), des Tesnières (3 mais . 22 hab.), des Loges (4 mais., 16 hab.), de Châteaufort (7 m., 39 hab.), de la Basse Bernardière (4 mais., 19 h.), de la Perrouinière (3 mais., 33 hab.), de Dojan (3 mais., 11 hab.), de la Cherfissaie (4 mais., 20 hab.). de la Clairée (8 mais., 35 hab), les châteaux du Breil, de la Saulaie, de Bourmont et 93 grosses fermes ou écarts.

Superficie : 6,659 hect. dont 247 hect. en bois. — 27 hect. ont été réunis à Candé par ordonnance du 3 juin 1837. — Le partage des landes entre les usagers, qui a transformé la commune, fut confié à des experts, nommés par le Tribunal de Segré le 16 avril 1839, et, commencé le 6 août suivant, s’est terminé le 12 mai 1842. Les landes, restées communales, ont été aliénées, en vertu d’une ordonnance du 23 décembre 1846, le 28 septembre 1817. Le produit a servi à la construction des édifices communaux.

Population : 800 communiants en 1686. — 285 feux, 1,284 hab. en 1720-1726. — 250 feux, 1,700 h. en 1790. — 1,854 hab. en 1831. — 1,606 hab. en 1836. — 1,573 hab. en 1841. — 1,601 hab. en 1846. — 1,747 hab. en 1851. — 1,870 hab. en 1856. — 1,965 hab. en 1861. — 2,045 hab. en 1866. — 1,990 hab. en 1872 dont 393 hab. au bourg (60 mais., 113 mén.), animé par un moulin à foulon sur l’Erdre et nombre de jolies maisons neuves.

Il existait jusqu’à la Révolution une foire antique le jour de la St-Pierre, où l’on estimait qu’il se vendait 400 couples de bœufs, 400 vaches, 200 chevaux. L'assemblée même, qui l’avait remplacée, est tombée depuis une dizaine d’années.

Perception et Bureau de poste de Candé.

Mairie avec Ecole de garçons construite sur un terrain acquis par échange, en vertu d’autorisation du 8 avril 1854. — Ecole communale laïque de filles.

L’Eglise, dédiée à St Pierre (succursale, 5 nivôse an XIII) est un des plus jolis édifices neufs du pays. Elle a été construite en 1848-1849 sous la direction de l’architecte Heulin, d’Angers. — Le clocher carré, avec couronnement à jour et flèche hexagonale cantonnée de clochetons, repose sur le portail et forme porche intérieur, précédant une nef unique de trois travées, avec transept, chœur à double absidiole et abside à pans coupés, le tout de pur style XIIIe s. à voûtes d’arête et arcs doubleaux portés sur des faisceaux de colonnettes engagées. De beaux et harmonieux vitraux, aux armes des donateurs, figurent — dans les roses du transept, à droite, les saints Anges, à gauche, la Vierge et la Vie du Christ en 16 panneaux ; — aux fenêtres, Ste Anne et Ste Madeleine, St Ernest et St Bertrand ; — dans le chœur, St Adolphe et St Augustin, St Jean-Baptiste, St Henri, St Pierre et St Paul, St Amédée, St Charles, St Louis et St Joseph. — L’autel, tout enluminé d’or et d’azur, porte représentés au centre les 12 apôtres et au pied les quatre prophètes. Les autels des absidioles sont décorés de même de jolies statues peintes, dont une charmante Vierge, et le plat des murs de remarquables peintures par M. Robert. d’Angers, 1862, figurant l’archange Gabriel triomphant du démon et une Assomption. On n’a conservé de l’ancienne église que la chaire en bois — et une côte de baleine.

Sur la gauche vers N. se trouve la Cure, acquise le 20 avril 1849, par acte autorisé le 19 mars précédent. C’est l’ancien manoir de la famille de Ghaisne. Au linteau de la fenêtre centrale, se lit : 1565. Turris fortitudinis.

Le Cimetière a été transféré en 1847.

A l’entrée du bourg se rencontre une chapelle insignifiante du Rosaire, de même date que l’église.

Vers N.-E., sur la rive droite de l’Erdre, s’élèvent deux peulvans bien conservés. — Du même côté de la rivière on reconnaît encore visible par tronçons une voie antique, sur le bord de laquelle ont été trouvées une centaine de monnaies romaines. — Une autre voie, dominant la rive gauche, passait au bourg et aux châteaux ; et tout du long vers N. et vers S., le territoire, sillonné de l’E. à l’O. par de profondes vallées, est bordé par deux grandes voies pénétrant de l’Anjou dans la Bretagne. — Mais l’histoire de tout ce pays reste inconnue, perdu qu’il était au milieu des landes, sur les confins extrêmes de deux provinces sans cesse en guerre. Il faisait sans aucun doute partie primitivement du pagus et du comté Nantais. — L’église, dont la fondation est ignorée, dépendait du domaine de Tévêché de Nantes, à qui Louis le Gros en confirma la propriété en 1123. — Il y existait de plus une chapelle publique de St-Martin dans le cimetière et deux prieurés, St-Germain et Beaulieu, V. ces noms.

La cure elle-même n’était qu’une vicairie perpétuelle, dépendant d’un prieuré de St-Pierre et de St-Paul, d’origine inconnue. Il dépendait de l’abbaye de St-Gildas, et, tenu en commande depuis longtemps, fut réuni à la cure par décret épiscopal du 8 avril 1785.

Curés : F. Meignan, 1601-1621. — Jean Taillandier, 1622, mai 1659. — Charles Guérin, juillet 1659, † le 28 juillet 1682. — G. Beroust, octobre 1682. — L. Guihard-Desjaunais, juin 1686, qui s’en va curé à Blain en avril 1687. — J. Michel, octobre 1687, décembre 1688. — Jean Chevallier, août 1689, mort le 1er septembre 1696. — Phil. Martineau, janvier 1698, † le 4 janvier 1702, âgé de 33 ans, à Candé où il était né. — Et. Mangin de Villiers, 1702, janvier 1708. — Aignan Coustard, janvier 1708, décembre 1718. Il était en même temps chapelain du Champ. — Franç. Luard, décembre 1718, septembre 1735. — J.-B. Desrues, natif de Champagné près Domfront, septembre 1735, résigne en 1753, † le 28 octobre 1759, âgé de 65 ans. — Jacques-Henri Torcapel, janvier 1758, † le 19 février 1771, âgé de 52 ans. — Ant.-Luc Morin, 13 mars 1771, novembre 1791. Il gratifie son église en 1784 d’une belle horloge d’Elie Hamon, horloger, au Moulinet près Vritz, et en 1786 de l’aigle doré et des deux pupitres et obtient cette année à grand frais la réunion à sa cure du prieuré commandataire.

La paroisse, une des plus étendues de l’Anjou, 8 lieues de circonférence, 3 de diamètre, et des plus pauvres, dépendait de l’Election d’Angers et du District de Segré. Elle reconnaissait pour seigneur le châtelain de Bourmont, sauf la fillette de Beaulieu, qui relevait de la Saulaie. — En 1637 une contagion fit fermer les églises pendant 4 mois. — Partout d’ailleurs des landes incultes, des bois, des rocs ; à peine quelques semis de seigle et d’avoine, les bêtes fauves, cerfs et biches, sortant des parcs seigneuriaux par troupeaux et saccageant tout,

Une brigade de gabelle résidait an bourg. Une compagnie de 100 chouans, commandée en l’an IV par Gardais, de Candé, s’y recruta.

Maires : Juin, père, 1er messidor an VIII, † en janvier 1806. — Juin fils, 17 janvier 1806. — Mich.-Louis Elanchet fils, 10 septembre 1807. — De L’Esperonnière de Vritz, 12 octobre 1815, démissionnaire le 16 août 1830. — Alex. Gaudin, 26 août 1830. — Julien Pelé, 29 juin 1836. — Pierre-Jos.-Franç. Béziau, 18 juillet 1837, installé le 30, démissionnaire. — Jul.-Franç. Chevallier, 8 novembre 1841. — Heulin, 1865, en fonctions, 1875.

Arch. de M.-et-L. C 194 ; E 1024. — Arch. comm. Et.-C. — Mss. Valuche, à la cure de Candé. — Pour les localités, voir à leur article, le Breil, la Saulaie, Bourmont, la Censerie, Bennefray, etc. »

Notes

- ↑ a et b Célestin Port (révisé par Jacques Levron, Pierre d'Herbécourt, Robert Favreau et Cécile Souchon), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. II (D-M), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1978, 2e éd. (1re éd. 1876), p. 190-192

- ↑ École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Freigné, 2007

- ↑ Population de Maine-et-Loire (1793, 1800, 1999, 2006, 2015)

- ↑ a et b Préfecture de la Loire-Atlantique, Arrêté du 26 décembre 2017 portant création de la commune nouvelle Vallons-de-l'Erdre, RAA hebdomadaire n° 143 du 29 décembre 2017 - partie 2, p. 161-164.

- ↑ Légifrance, Décret n° 2017-1757 du 26 décembre 2017 portant modification des limites territoriales de cantons, d'arrondissements et de départements dans la Loire-Atlantique et le Maine-et-Loire, JORF n° 0302 du 28 décembre 2017, texte n° 4.

- ↑ Préfecture de Maine-et-Loire, Arrêté n° DRCL/BI/2017-52, du 18 septembre 2017, modifiant les limites territoriales des communes de Freigné et Candé.

- ↑ Le Courrier de l'Ouest, Candé. L'acquisition des terrains du Tesseau de poursuit, 18 septembre 2017

- ↑ Élisabeth Verry et Christophe Gandon, Politique archivistique et évolutions territoriales : les années décisives 2010-2018, dans La Gazette des archives, n° 252, 2018-4, Archives et territoires : évolutions ou révolutions ?, p. 49-70

- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Freigné), 2012

- ↑ Communauté candéenne de coopérations communales, Réseau des bibliothèques Histoire de lire, octobre 2016

- ↑ IGN, Répertoire géographique des communes (RGC), données 2014 (altitude, superficie des communes de Maine-et-Loire).

Superficie jusqu'en 2016 : 65,26 km2 . - ↑ Atlas des paysages de Maine et Loire, voir unités paysagères.

- ↑ Institut national de l'information géographique et forestière (IGN), Géoportail - Cours de l'Erdre, septembre 2016 — Voir page Erdre.

- ↑ Lion1906 (Lionel Delvarre), Distances à partir de Freigné (49), juin 2010 — Les distances affichées sont des distances orthodromiques (à vol d'oiseau).

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 2 (D-M), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1876, pages 202, 203 et 204

- Voir aussi Histoire de la maison de L'Esperonnière et Revue historique du Maine.