« Cunault » : différence entre les versions

m (Trèves-Cunault) |

(cplt, suite) |

||

| (20 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Infobox quartier | |||

| qualité = ancienne commune | |||

| image = <!-- blason ou logo --> | |||

| territoire = [[Saumurois]] | |||

| commune = [[Trèves-Cunault]] | |||

| libre = Fusion de 1839 | |||

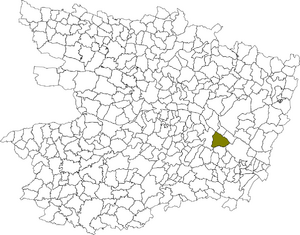

| carte = [[File:Carte situation commune chenehuttetrevescunault.png|300px|center|link=Chênehutte-Trèves-Cunault|Situation dans le département]] | |||

{{osm14|n=47.3291|o=-0.2111}} | |||

}} | |||

'''Cunault''' (Cunaud) est une ancienne commune de [[Maine-et-Loire]] (49) située sur la rive gauche de la Loire au nord de Chênehutte et de Trèves, à une dizaine de kilomètres de Saumur. C'est un bourg de la commune de [[Chênehutte-Trèves-Cunault]]. | |||

Nom des habitants : Les Culnadiens. | |||

== Généralités == | |||

Cunault est érigée en municipalité à la Révolution. Elle fusionne par ordonnance royale du {{date|3 janvier [[1839]]}} avec [[Trèves]] pour former la nouvelle commune de [[Trèves-Cunault]]<ref name="ehess">École des hautes études en sciences sociales (EHESS), ''Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Cunault'', 2007</ref>{{,}}<ref>Ordonnance du roi n° 7775 du 4 février 1839, ''Bulletin des lois du royaume de France'', 9e série, t. 18{{e}}, Imprimerie royale (Paris), juillet 1839, p. 78 ([[Cunaud|lire]])</ref>{{,}}<ref name="cport-1965" />, qui disparaîtra à son tour en [[1974]] pour donner naissance à [[Chênehutte-Trèves-Cunault]], regroupant dès lors Chênehutte, Trèves et Cunault. | |||

Elle se trouve jusqu'alors dans le canton [[Canton de Gennes|de Gennes]] (Gennes en 1793 et 1801) et l'arrondissement [[Arrondissement de Saumur|de Saumur]]<ref name="ehess" />. | |||

Sa population est de {{unité|427|habitants}} en 1831<ref name="ehess" />, appelés Culnadiens, Culnadiense<ref>Pierre-Louis Augereau, ''Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire'', Cheminements (Le Coudray-Macouard), 2004, p. 62</ref>. | |||

La localité est mentionnée au {{IXs}} sous le nom de ''[[Cunaud|Cunaldum]]''. Elle rétrocédée aux moines de Noirmoutier et devient un prieuré. L'église est fortifiée au temps du péril anglais. Le nombre de religieux diminue après les dévastations des guerres de religion. Au {{XVIIIe}}, le prieuré est supprimé et ses biens sont réunis au séminaire Saint-Charles d'Angers. Cunault dépend sous l'Ancien Régime de l'élection de Saumur<ref name="cport-1965">Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), ''Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou'', {{t.|I}} (A-C), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), {{p.|863-867}}</ref>. | |||

Patrimoine architectural : l'[[église Notre-Dame de Cunault]], église priorale à l'architecture romane de l'Anjou du Moyen Âge ({{XIIIe}}), avec chapiteaux sculptés et peintures murales, ruines de l'église Saint-Maxenceul (classée MH, {{XIIe}}-{{XVIe}}) ruinée par un ouragan en 1754, l'ancienne maison du prieur (inscrite MH, {{XVIe}})<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Chênehutte-Trèves-Cunault)'', mai 2012</ref>{{,}}<ref name="cport-1965" />. | |||

Tous les ans s'y déroulent en juillet et août les [[Heures musicales de Cunault]], festival de musique classique dont 2017 en a été la 35{{e}} édition<ref>[[Heures musicales de Cunault]], juillet 2017</ref>. | |||

Le sentier de grande randonnée [[Sentier GR 3|GR 3]] (Montsoreau, Champtoceaux) passe par la commune. | |||

{{Randonnée gr3 | ouest = [[Gennes]] | est = [[Trèves]] }} | |||

Articles connexes : [[Chênehutte-les-Tuffeaux]] ([[Chênehutte]], [[Les Tuffeaux]]), [[Trèves-Cunault]] ([[Trèves]]), [[Chênehutte-Trèves-Cunault]]. | |||

<gallery mode="packed"> | |||

File:cunault eglise notre dame-2014a.jpg | |||

File:cunault 2016a.jpg | |||

File:cunault eglise saint maxenceul 2016a.jpg | |||

</gallery> | |||

== Célestin Port (1874) == | |||

<!-- Reproduction du texte de Célestin Port. Ne peut être modifié. --> | |||

Cunault dans le [[dictionnaire Célestin Port]] de 1874<ref>Célestin Port, ''Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire'', t. 1{{er}} (A-C), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1874, p. 802-805</ref> : | |||

{{citation| | |||

'''Cunaud''', bourg, {{cne}} de Trèves-Cunaud. — | |||

''Vicus quidam nomine Cunaldus Ligeris'' | |||

''ripœ contiguus'' VII{{e}} s. (''Vit. S. Alb.'', ap. Boll., | |||

1{{er}} mars, p. 60). — ''In pago Andegavensi'' | |||

''secus fluvium Ligeris monasteriolum, quod'' | |||

''vocatur Cunaldus'' 842 (G 850, f. 2 et | |||

Chifflet, Pr., p. 101). — ''Locus gui vocatur'' | |||

''Conaldus'' 848 m. s. (G Ib., f. 6). — ''In Andegavensi'' | |||

''pago Cunaldus'' 878 (Ib., f. 1). — | |||

''Vicus qui dicitur Cunaltus'' 1060 (Liv. Bl., | |||

f. 3). — ''Cunaudensis monachus'' 1113 (Titres | |||

Dupuis-Ch.). — ''Monasterium beatœ Mariœ'' | |||

''de Cunaudo'' 1130 (G Forges, t. I, f. 2). — | |||

''Cunaudus'' 1169 (Liv. Bl., f. 38). — ''Cunaut'' | |||

1223, 1230 (Titres Dupuis-Ch.). | |||

Dès les premiers temps gallo-romains, le bourg | |||

existe, et dès le IX{{e}} s. les diplômes y constatent | |||

l’existence d’un petit monastère, ''monasteriolum'', | |||

où repose le corps de St Maxenceul, V. ce nom. | |||

On ignore l’époque de la fondation qu’un faux | |||

diplôme attribue à Dagobert. Charles le Chauve | |||

en gratifia le 19 octobre 843 le comte Vivien, | |||

frère de Rainaud, abbé de Marmoutiers, et qui | |||

en fit don le 27 décembre suivant à l’abbé fugitif | |||

de St-Philbert de Grandlieu, Hilbode. Celui-ci y | |||

est installé solennellement avec ses moines le | |||

6 janvier 846 (m. s.), et la même année y meurt. | |||

L’abbé Axène lui succède et y fait transférer en | |||

857 le corps de St Philbert, laissé à Grandlieu | |||

sous la garde de quelques religieux ; mais bientôt | |||

les rives de la Loire deviennent absolument | |||

inhabitables, et à l’approche d’une invasion nouvelle | |||

des Normands, le 1{{er}} mai 862, Ermentaire, | |||

successeur d’Axène, s’en va chercher un refuge | |||

plus assuré, qui devait être en dernier lien | |||

Tournus. Il laissait seulement à Cunaud une colonie | |||

de moines avec un prieur en titre, qui, | |||

grâce aux libéralités des rois et des contes, sut | |||

conserver à Cunaud pendant plusieurs siècles la | |||

splendeur d’une abbaye. | |||

Le prieuré possédait an XII{{e}} s. les églises de Doué, | |||

de Longué, de Louerre, de Saulgé, de Forges, de | |||

Grézillé, de Milly-le-Meugon, dont il consent | |||

la présentation et de nombreux revenus tant dans | |||

ces paroisses qu’en vallée, outre Loire, où la | |||

Grange de Cunaud était affermée encore au | |||

XVIII{{e}} s. 2,320 l. — Il fut supprimé et la même | |||

monacale réunie par décret épiscopal du 4 octobre | |||

1741 au Séminaire St-Charles d’Angers. | |||

Prieurs : Wiscardus, 1060-1080. — Bernard, | |||

1100 circa. — Chotardus, 1113. — Geoffroi, | |||

1130. — Pierre, 1155-1162 circa. — | |||

Robert, 1172. — Guillaume, 1226-1238. — | |||

Geoffroi, 1263. — Amedeus on Hemedeus, | |||

1266, 1283. — Guy Lorrin, 1289. — Durand | |||

1303. — Louis de Francherens, 1330. — Guillaume | |||

Pèlerin, 1341, 1355. — Guy du | |||

Pin, 1370. 1379. — Hardouin de Bueil, évêque | |||

d’Angers, 1389. — Pierre de Coetquis, cardinal | |||

de Thérouanne, 1411, 1443. — Guérin | |||

Bouesseau, 1451. — Guill. d’Estouville, | |||

1452, 1470. — Jean Çhauveau, 1482. — Jean | |||

de Toulongeon, 1483, 1487. — Jean Louvet, | |||

professeur en l’Université de Paris. 1487, 1494. — | |||

Evrard de la Marche, évêque de Liège, qui se | |||

démet en 1506. — Pierre Cottereau, doyen de | |||

Saint-Sauveur de Blois, 1506, 1523. — Jean | |||

Cottereau, protonotaires du Saint-Siège, 1527, | |||

1537. — Charles de Tournon, évêque de Viviers, | |||

1548. — Jean de Tournon, évêque de Valençay, | |||

1553. — Joachim d’Availloles, 1554. — Jean | |||

Jacquelet, 1560. — Louis Garnier, 1567. | |||

— Jean Dueul, 1570. — Jean Davy, 1577, 1581, | |||

— Jean Chauvet, 1583. — Eustache Dubellay, | |||

évêque de Paris, 1587, † en 1609. — Jacques Mérault, | |||

1616, qui résigne en 1630. — César de | |||

Lux, écuyer, s<sup>r</sup> de Vautelet, âgé de 20 ans, 16 janvier 1651, † le 6 mars 1706. — Étienne-Joseph de | |||

la Fare, 1707, 1718. — Pierre-Paul Lormande, | |||

docteur en théologie, 1723, qui pose cette année | |||

le 2 avril la première pierre de la reconstruction | |||

du prieuré. — Alexis Sordon de Creaux, chapelain | |||

de la reine, 1745, 1754, frère du supérieur | |||

du Séminaire d’Angers, où le prieuré fut | |||

réuni. | |||

Un monument, à défaut de tous les titres, | |||

attesterait l’opulence antique du prieuré. C’est | |||

son église encore debout, aujourd’hui paroissiale. | |||

qui peut passer pour un des plus intéressants | |||

édifices de l’art roman en France, sans autre | |||

égal en Anjou que Fontevraud, malgré les désastres | |||

qui l’ont éprouvée. Un arrêt du Conseil | |||

d’État du 11 juillet 1749 autorisa l’évêque, sur sa | |||

demande, « à supprimer toute la partie de l’église | |||

qui comprenait le chœur et le sanctuaire » et à | |||

établir « un mur à redoubleau », fermant la nef. | |||

Ainsi laissée dès 1750 à l’abandon et aux immondices, | |||

toute cette partie condamnée et de fait | |||

dès lors indépendante fut vendue et appropriée | |||

par l’acquéreur à son usage. Quand le | |||

sentiment revint de cette situation indigne, des | |||

négociations furent entreprises pour rendre au | |||

domaine public cette ruine. Le propriétaire | |||

M. Dupuis-Charlemagne, par acte du 9 novembre | |||

1837, en offrait le don, non à la commune | |||

mais au Département, sous des conditions | |||

qui parurent inacceptables. Une sentence du | |||

jury, en vertu de la loi d’expropriation, transféra | |||

la propriété au Département moyennant une | |||

indemnité de 4,057 francs (mars 1842). | |||

L’édifice, commencé par la construction du clocher | |||

sur la fin du XI{{e}} s., n’a été terminé qu’au | |||

XIII{{e}} s. C’est la date qu’atteste la façade vers l’O., | |||

à portail de cinq archivoltes concentriques, encadrant | |||

une Notre-Dame assise, avec l’Enfant sur | |||

las genoux, entre deux anges adorateurs, le tout | |||

autrefois enluminé. Sur le mur, à dr. et à g., s’appliquent | |||

deux fausses arcatures ogivales ; au-dessus | |||

un second ordre, formé au centre d’une | |||

haute fenêtre à double meneau, portant un triple | |||

quadrillée, et de deux fenêtres avec couronnement | |||

en fer à cheval. Le faite, haut de 20 mèt., | |||

avec fronton, a été paré d’une ligne de créneaux | |||

par la restauration moderne. — Le seuil franchi, | |||

9 marches descendent au sol de la triple nef, | |||

qui s’ouvre splendide (73 mèt. de long sur 23), | |||

avec ses 28 faisceaux de colonnes hautes et | |||

droites, sans renflements, alignées sur deux rangs | |||

grandioses, qui semblent s’agrandir dans un effet | |||

prémédité de perspective théâtrale. Il n’en est | |||

rien pourtant. Le plan primitif seulement a été | |||

modifié au cours de l’œuvre et allongé des trois | |||

premières travées, plus larges mais néanmoins | |||

parallèles à un même axe, avec voûtes à nervures, | |||

dont les chapiteaux sont restés inachevés, clef | |||

saillante et sculptée, fenêtres à lancette, tandis que | |||

les travées suivantes ont leur voûte à arêtes vives. | |||

Le chœur s’allonge profondément, enceint par | |||

la continuation des bas côtés qui le séparent de | |||

l’abside et des chapelles latérales, les voûtes | |||

s’abaissant de la nef vers le chœur, et du chœur | |||

vers l’abside. — Toute l’œuvre immense où l’on | |||

voit se pénétrer, sinon se confondre, l’art ogival | |||

et l’art roman, avait été historiée du haut au bas | |||

par le sculpteur au XIII{{e}} siècle, et plus tard, ce | |||

semble, par le peintre. Sans parler d’une centaine | |||

de chapiteaux fouillés d’entrelacs, de | |||

feuilles de houx pointillées, de gueules du démon, | |||

de rinceaux, de palmettes, de torsades, de toutes | |||

les fantaisies de la décoration romane, deux | |||

groupes sculptés au centre des deux colonnes du | |||

haut de la nef, représentent en style naïf et | |||

bicarré une ''Procession de moines'' et l’''Enterment'' | |||

''de St Philbert'' ; aux retombées des voûtes, | |||

des ''Anges'' prient ou jouent de quelque musique ; | |||

aux clefs, ''St Pierre'', — la ''Vierge avec'' | |||

''son Fils sur la croix'', — la ''Salutation angélique'', | |||

— la ''Visitation'' ; — dans les collatéraux, | |||

à droite, ''David jouant du psaltérion'', — | |||

''St Michel'', — l’''Agneau nimbé'' ; — à gauche | |||

''Jésus recevant sa Mère au ciel'', — le ''Christ | |||

montrant ses plaies'', — le ''Couronnement de | |||

la Vierge'', etc. ; — partout aussi des fresques, | |||

mais du XV{{e}} s. ; dans la nef, outre la litre noire | |||

avec l’écu armorié des seigneurs, un gigantesque | |||

''St Christophe'', — ''St Germain d’Auxerre'', | |||

— ''Ste Emérance'', — ''St Sébastien'', — sur le | |||

mur du collatéral droit, une grande scène représentant | |||

la ''Transfiguration du Christ'', où | |||

apparaissent avec le Père Éternel à mi-corps | |||

dans une auréole et la Colombe mystique. | |||

''Moïse'', ''Élie'', coiffé du bonnet juif, ''St Matthieu'' | |||

et la ville de ''Jérusalem'' ; dans la chapelle absidiale | |||

de droite, le ''Jugement dernier'' ; dans | |||

celle de gauche, le ''Messie proclamé par les'' | |||

''Évangélistes, les Prophètes et les Sibylles''. | |||

— Des légendes nombreuses, la plupart en vers | |||

français, — elles sont reproduites dans le Répertoire | |||

archéologique de 1869, — dirigeaient le | |||

peuple dans l’interprétation de cette imagerie symbolique. — | |||

Signalons encore, à l’entrée de la nef à | |||

droite, un bénitier hexagonal posé sur un large | |||

chapiteau renversé, de l’art roman le plus primitif, | |||

qui parait provenir d’un édifice antérieur ; | |||

à côté une autre cuve de pierre en demi-ovale et | |||

un puits ; à g. un rare et singulier chapier en | |||

bois du XIII{{e}} s. en forme de losange irrégulier ; | |||

— sur la g. du chœur, une tombe d’abbé avec les | |||

débris de la statue couchée ; — à droite et à | |||

gauche de l’escalier et dans les réduits de l’œuvre, | |||

deux curieuses Vierges du XVI{{e}} s. à l’air efféminé, | |||

une bizarre Piéta et divers fragments | |||

de statues ou d’ancien mobilier. | |||

Le clocher (fin du XI{{e}} s. et XII{{e}} s.) semble le | |||

centre primitif et le point de départ des constructions | |||

qui l’enveloppent peu à peu en s’agrandissant. | |||

Sur la ; face N. apparaît une porte basse plein cintre | |||

ornée de dents de scie ; au-dessus les traces de | |||

deux fenêtres rognes, formées d’un appareil | |||

d’arête de poisson en moellons de grès brut, et | |||

couronnées d’un large arceau porté sur deux | |||

hautes colonnes, dont les chapiteaux sont célèbres | |||

tant par leur originalité que par les discussions | |||

auxquelles donne lieu leur interprétation. On y voit | |||

figuré à gauche, sur un siège en forme de pliant, | |||

un personnage désigné d’abord pour le roi Dagobert | |||

et qui parait être la Vierge parlant à un | |||

ange ; — à droite, une syrène tenant dans chaque | |||

main un poisson ; — on la retrouve ainsi sur un | |||

des carreaux de l’église recueilli au Musée d’Angers, | |||

mais ici la scène est plus complète ; — un | |||

personnage, monté dans une barque, que pousse | |||

un batelier, transperce de son couteau le poisson | |||

qu’elle lui tend de la main droite. Voir | |||

un moulage au Musée d’Angers et un dessin | |||

dans Bodin, ''Rech. sur Saumur'' ; ''Mém. de'' | |||

''la Soc. des Ant. de France'', t. XIII, 1857, | |||

''Bulletin du ministre de l’Inst. publique'', | |||

1857, t. IV, p. 796, ''Congrès archéologique'' | |||

''d’Angers'', 1871. La voûte de la tour, en moëllons | |||

de tuf noyés dans le mortier, sans détail de | |||

coupe ni d’appareil, forme une coupole sur | |||

trompe portée par quatre arceaux plein cintre. | |||

La base extérieure en est noyée des deux côtés | |||

dans les toitures mais par dessus, l’œuvre | |||

est superbe et comprend trois ordres superposés, | |||

le premier de 5 doubles arceaux nus | |||

condamnés, le deuxième de trois magnifiques | |||

baies plein cintre à triple voussure, le troisième | |||

de 4 baies à double cintre, le tout chargé | |||

d’une diversité infinie de moulures charmantes, | |||

et les deux ordres supérieurs portés par un | |||

large damier reposant sur une ligne de modillons | |||

entre chacun desquels s’intercalle un petit | |||

cadre de dessin varié, le plein du mur appareillé | |||

en losange. Sur le faite se dresse une pyramide de | |||

pierra cantonnée d’élégants tourillons. — Voir des | |||

dessins par Hawke dans l’''Anjou et ses monuments'', | |||

de Wismes dans l’''Anjou'', Bodin dans les | |||

''Rech. hist. sur Saumur'', avec plan et détail | |||

des chapiteaux. | |||

Le chœur même, qui après tant dépraves a | |||

dû être refait presque entièrement à l’intérieur, | |||

conserve encore au dehors, quoique découronné, | |||

la meilleure part de ses élégances primitives, | |||

comme l’abside, autrefois percé d’une large baie | |||

ogivale, avec ses chapelles portant au-dessus du | |||

double arceau roman de leur fenêtre un couronnement | |||

de fausses arcatures, dont le cintre tout | |||

ornementé porte sur des colonnes à chapiteaux | |||

de feuillage varié. An-dessus, comme autrefois tout | |||

le long de cette partie privilégiée de l’édifice, circule | |||

un cordon de modillons grotesques et fantaisistes, | |||

séparé du toit par un large bandeau | |||

de frettes. Aucune œuvre en Anjou ne se peut | |||

comparer pour la richesse, la variété, l’originalité | |||

de l’ornementation romane à celle de Notre-Dame | |||

de Cunaud. | |||

Cet immense édifiée, — on l’ignore trop et il | |||

est difficile à nos mœurs de s’en rendra compte, | |||

— ne servait, jusqu’aux dernières années du | |||

XVIII{{e}} s., qu’à l’usage exclusif du prieuré, réduit | |||

depuis longtemps à 4 ou 5 religieux. L’Église | |||

paroissiale, desservie par un vicaire perpétuel, | |||

était l’église de St-Maxenceul, dont la ruine, | |||

située au faite du coteau miné de caves, dans le | |||

cimetière en partie effondré, comprend une nef | |||

unique terminée par un double pignon, la | |||

façade vers l’O., en moyen appareil régulier, | |||

avec portail plein cintre en saillie, chaque | |||

claveau sculpté d’un fleuron qui rappelle la fleur | |||

de lys, l’archivolte intérieure formé d’un gros | |||

tore rond qui descend jusqu’à terra. À l’intérieur | |||

tout est tombé, sauf le mur sud. Le pignon oriental | |||

ouvrait sur le chœur par un bel arceau ogival, | |||

dont l’are doubleau porte peints les monogrammes | |||

du Christ, avec chapiteaux romans, | |||

bas et comme écrasés, celui de droite figurant la | |||

gueule du démon. Un mur plat, soutenant l’autel, | |||

a remplacé brusquement au XVII{{e}} s. le chœur | |||

sans doute écroulé et primitivement accosté de | |||

deux absidioles romanes dont une subsiste. — A | |||

gauche s’ouvre vers N. une chapelle carrée à base | |||

romane, dont les chapiteaux restent inachevés | |||

et qui portait le clocher carré, percé de hautes | |||

fenêtres ogivales, l’œuvre entière paraissant avoir | |||

subi une transformation contemporaine de celle | |||

de Notre-Dame. | |||

Vis-à-vis l’église Notre-Dame s’élève l’ancienne | |||

Cure, joli logis du XVI{{e}} s. À façade surmontée | |||

de deux belles fenêtres ornées au sommet de | |||

statuettes. Chaque tympan portait un écusson, | |||

celui vers S. d’''hermine fretté de''... | |||

Le château, qui fait l’angle de la rue, le long | |||

de la levée, occupe l’emplacement de l’ancienne | |||

abbatiale ou ancien château, habité en 1775 par | |||

le comte de Trêves, Jean de Stapleton. Il a été | |||

acquis, avec le domaine de Laillon, le 24 juillet | |||

1820, de dame Denise-Anne-Hélène-Adélaïde de | |||

Robien, veuve de Joseph-Marie-Joachim-Anne-Jean-Marie | |||

de Stapleton, pour la somme de | |||

252,300 fr. par M. Pierre Charlemagne-Dupuis, qui | |||

y réside. Sauf le portail armorié vers l’E. et | |||

deux voûtes de cuisine, toute l’œuvre en est moderne | |||

et a été reconstruite sur les anciennes | |||

fondations. Le sol même qui le précède a été | |||

rapporté et l’enceinte à créneaux est une décoration | |||

de fantaisie. Derrière, vers S. s’achève une chapelle, | |||

formant le couronnement du grenier, superposé | |||

aux servitudes souterraines. Les sculptures de | |||

l’habitation, qui imitent librement le style roman, | |||

sont d’un jeune artiste de St-Clément-de-la-Place, | |||

qui porte le nom prédestiné de Jean | |||

Goujon. Dans le salon, figurent les armoiries des | |||

anciens seigneurs de Trêves, dans la bibliothèque, | |||

celles des prieurs ; dans la galerie qui précède, | |||

vers l’E., les ''Sept Péchés capitaux'', aux retombées | |||

des voûtes. — 21 stalles (XVIII{{e}} s.) y sont | |||

aussi recueillies, ainsi que plusieurs statues, | |||

provenant de Nantilly de Saumur. | |||

Dans le pare dépendant du domaine, autrefois | |||

dans une petite lie au milieu d’un étang aujourd’hui | |||

desséché, se rencontrent les ruines d’une | |||

chapelle de Ste-Catherine. Les voûtes en sont | |||

écroulées, mais les fenêtres et les nervures indiquent | |||

suffisamment l’art du XIII{{e}} s. Elle était | |||

régulière et desservie par les religieux. | |||

On n’y voit pas mention d’une paroisse constituée | |||

avant le XI{{e}} s. C’est sans doute an moment | |||

de cette organisation nouvelle que les services | |||

religieux se divisèrent en s’appropriant à deux | |||

édifices distincts qui furent alors construits. L’église | |||

plébéienne garda le nom du saint patron, dont les | |||

reliques furent transférées néanmoins dans l’église | |||

des moines, consacrée à N.-D. et qui restait à tous les | |||

titres la mère et la suzeraine. La châsse, actuellement | |||

encore conservée, est une œuvre du XIII{{e}} s. | |||

des plus curieuses qui soient connues et dans | |||

son genre des plus rares. Elle est creusée dans | |||

un tronc de noyer où sur les faces sont entaillés | |||

les six ''Prophètes'' avec livres fermés, six ''Apôtres'', | |||

— le ''Christ inspirateur des Prophètes'', — | |||

le ''Christ docteur'', — des ''Anges'', — ''la mort'', | |||

''la sépulture et l’assomption de la Vierge'', | |||

— ''St Joachim et sainte Anne sous la porte'' | |||

''dorée''. Ce meuble précieux figurait à l’Exposition | |||

d’Angers de 1864. Une description complète | |||

en a été donnée dans le ''Repert. archéologique'' | |||

de 1868 par l’abbé Barbier-Montault, qui y a | |||

reconnu dans les reliques conservées les | |||

ossements mêlés de trois personnages. — L’église | |||

Notre-Dame possédait de plus la bague de la | |||

Vierge, en or, avec pierre, une fiole de lait de la | |||

Vierge et un doigt de St Claude. — On exposait | |||

ce trésor aux fidèles le jour de l’Angevine, | |||

8 septembre, où se tenait une grande foire. | |||

En 1754 l’église St-Maxenceul, laissée sans | |||

entretien, s’écroula dans un coup de vent, et par | |||

un concordat du 3 août 1755 le Séminaire, en se | |||

réservant la propriété de Notre-Dame, autorisa | |||

les habitants à y installer le service de la paroisse. | |||

Curés : Aimery du Lac, 1355. — Jean | |||

Jusqueau, 1497. — Jean Lebreton, 1546-1564. | |||

— Jean Chauvet, 1606. — Louis Richard, | |||

1617, 1637. — Mich. Tranchand, 1628, 1639. | |||

— Gervais Taveau, 1643. — Louis Dujeu, | |||

1647. 1668. — Franç. Boureau, 1690, † en | |||

1693. — Franç. Durocher, maître ès-arts, 9 novembre | |||

1693, 10 août 1704. — Gilles Goizet, | |||

novembre 1704, mars 1716. — Louis Boutin, | |||

oratorien, avril 1716, décembre 1717, passe à la | |||

cure de chênehutte. Leboreau, Mss., t. III, | |||

p. 359, raconte ses indécisions dans l’affaire de | |||

la bulle ''Unigenitus''. — A. Molonger, 1718, | |||

mai 1719. — Pitre, mai 1719. — Houdin, | |||

1721, juillet 1722. — Jean Sourice, octobre 1722. | |||

— René Gaultier, 1728, février 1765, † le | |||

1{{er}} janvier 1773 à Longué, âgé de 78 ans. | |||

— René Blanche, 1766, † le 7 août 1779, âgé de | |||

49 ans. — Pierre-Jacques Fougeray, octobre | |||

1779, † le 20 janvier 1786. Le 14 juillet 1783 | |||

un orage inouï remplit l’église en trois minutes | |||

de 10 à 11 pieds d’eau. La sœur du curé y périt, | |||

quoique réfugiée sur le grand autel, en voulant | |||

sauver les ornements et le sacriste resta cinq | |||

heures dans l’eau jusqu’au cou, accroché à une | |||

colonne et ne dut la vie qu’à sa haute taille. | |||

— P.-L. Daviau, 7 février 1786. — M. Moreau, | |||

26 février 1786, septembre 1789. — | |||

G. Hérissé, originaire du Pin-en-M., 1790, décembre | |||

1792. Il avait prêté, rétracté et prêté de | |||

nouveau le serment et finit par rejoindre les | |||

Vendéens vainqueurs à Saumur. — Sébastien | |||

Mondot, son vicaire, originaire de la Flèche, | |||

périt guillotiné à Paris le 25 janvier 1794. | |||

La paroisse dépendait de l’Archiprêtré et de | |||

l’Election de Saumur, du District en 1788 de | |||

Doué, en 1790 de Saumur. | |||

Maires : Besnard, an VII. — Louis Moron, | |||

2 janvier 1808. — Besnard, 29 octobre 1808. | |||

— L. Moron, 20 mars 1810. — René Hersandeau, | |||

10 septembre 1816. — Jacques Hersandeau, | |||

26 novembre 1828-1839. | |||

La commune qui comprenait 945 hectares, a | |||

été réunie par ordonnance du 3 janvier 1839 à la | |||

commune de Trêves sous le nom de Trèves-Cunaud. | |||

— V. cet article. | |||

<small>Arch. de M.-et-L. G 99, 149, 193, 201 ; G 825-835. — Outre ces titres oui forment le fond du prieuré, il existe chez M. Dupuis-Charlemagne, à Cunaud, 39 volumes in-fol. d’actes originaux et une liasse de 8 chartes dont un diplôme de Louis le Débonnaire. — Arch. comm. de Vivy Et.-C. — ''Répert. archéol.'' 1868, p. 162 et 185. — D. Chamard, t. 1, p. 28-33. — ''Journal de M.-L.'' du 24 novembre 1837. ''Arch. d’Anj.'', t. II, p. 205. — ''Bullet, de la Soc. indust.'', 1839, p. 270 — Bodin, Saumur, p. 69-75 et 592. — De Wismes, ''l’Anjou''. — Grandet, Mss. 620, f. 167. — ''Congrès scientif. d’Angers'', 1871, p. 175. — ''Journal de Bruxelles'', 1783, t. IV, p. 81.</small> | |||

}} | |||

== Notes == | |||

Articles connexes | |||

:* [[Chênehutte-Trèves-Cunault]] | |||

:* [[Gennes-Val-de-Loire]] | |||

Sources et annotations | |||

{{Références}} | |||

: Les [[Cunaud|formes anciennes]] du nom. | |||

{{BasPage CommunesAnciennes}} | |||

[[Catégorie:Ancienne commune]] | |||

[[Catégorie:Commune disparue au XIXe]] | |||

[[Catégorie:Chênehutte-Trèves-Cunault]] | |||

Dernière version du 16 juillet 2025 à 14:56

| Cunault (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Saumurois |

| Commune | Trèves-Cunault |

| Note(s) | Fusion de 1839 |

| Anciennes communes | |

Cunault (Cunaud) est une ancienne commune de Maine-et-Loire (49) située sur la rive gauche de la Loire au nord de Chênehutte et de Trèves, à une dizaine de kilomètres de Saumur. C'est un bourg de la commune de Chênehutte-Trèves-Cunault.

Nom des habitants : Les Culnadiens.

Généralités

Cunault est érigée en municipalité à la Révolution. Elle fusionne par ordonnance royale du 3 janvier 1839 avec Trèves pour former la nouvelle commune de Trèves-Cunault[1],[2],[3], qui disparaîtra à son tour en 1974 pour donner naissance à Chênehutte-Trèves-Cunault, regroupant dès lors Chênehutte, Trèves et Cunault.

Elle se trouve jusqu'alors dans le canton de Gennes (Gennes en 1793 et 1801) et l'arrondissement de Saumur[1].

Sa population est de 427 habitants en 1831[1], appelés Culnadiens, Culnadiense[4].

La localité est mentionnée au IXe siècle sous le nom de Cunaldum. Elle rétrocédée aux moines de Noirmoutier et devient un prieuré. L'église est fortifiée au temps du péril anglais. Le nombre de religieux diminue après les dévastations des guerres de religion. Au XVIIIe, le prieuré est supprimé et ses biens sont réunis au séminaire Saint-Charles d'Angers. Cunault dépend sous l'Ancien Régime de l'élection de Saumur[3].

Patrimoine architectural : l'église Notre-Dame de Cunault, église priorale à l'architecture romane de l'Anjou du Moyen Âge (XIIIe), avec chapiteaux sculptés et peintures murales, ruines de l'église Saint-Maxenceul (classée MH, XIIe-XVIe) ruinée par un ouragan en 1754, l'ancienne maison du prieur (inscrite MH, XVIe)[5],[3].

Tous les ans s'y déroulent en juillet et août les Heures musicales de Cunault, festival de musique classique dont 2017 en a été la 35e édition[6].

Le sentier de grande randonnée GR 3 (Montsoreau, Champtoceaux) passe par la commune.

|

Articles connexes : Chênehutte-les-Tuffeaux (Chênehutte, Les Tuffeaux), Trèves-Cunault (Trèves), Chênehutte-Trèves-Cunault.

Célestin Port (1874)

Cunault dans le dictionnaire Célestin Port de 1874[7] :

« Cunaud, bourg, cne de Trèves-Cunaud. — Vicus quidam nomine Cunaldus Ligeris ripœ contiguus VIIe s. (Vit. S. Alb., ap. Boll., 1er mars, p. 60). — In pago Andegavensi secus fluvium Ligeris monasteriolum, quod vocatur Cunaldus 842 (G 850, f. 2 et Chifflet, Pr., p. 101). — Locus gui vocatur Conaldus 848 m. s. (G Ib., f. 6). — In Andegavensi pago Cunaldus 878 (Ib., f. 1). — Vicus qui dicitur Cunaltus 1060 (Liv. Bl., f. 3). — Cunaudensis monachus 1113 (Titres Dupuis-Ch.). — Monasterium beatœ Mariœ de Cunaudo 1130 (G Forges, t. I, f. 2). — Cunaudus 1169 (Liv. Bl., f. 38). — Cunaut 1223, 1230 (Titres Dupuis-Ch.).

Dès les premiers temps gallo-romains, le bourg existe, et dès le IXe s. les diplômes y constatent l’existence d’un petit monastère, monasteriolum, où repose le corps de St Maxenceul, V. ce nom. On ignore l’époque de la fondation qu’un faux diplôme attribue à Dagobert. Charles le Chauve en gratifia le 19 octobre 843 le comte Vivien, frère de Rainaud, abbé de Marmoutiers, et qui en fit don le 27 décembre suivant à l’abbé fugitif de St-Philbert de Grandlieu, Hilbode. Celui-ci y est installé solennellement avec ses moines le 6 janvier 846 (m. s.), et la même année y meurt. L’abbé Axène lui succède et y fait transférer en 857 le corps de St Philbert, laissé à Grandlieu sous la garde de quelques religieux ; mais bientôt les rives de la Loire deviennent absolument inhabitables, et à l’approche d’une invasion nouvelle des Normands, le 1er mai 862, Ermentaire, successeur d’Axène, s’en va chercher un refuge plus assuré, qui devait être en dernier lien Tournus. Il laissait seulement à Cunaud une colonie de moines avec un prieur en titre, qui, grâce aux libéralités des rois et des contes, sut conserver à Cunaud pendant plusieurs siècles la splendeur d’une abbaye.

Le prieuré possédait an XIIe s. les églises de Doué, de Longué, de Louerre, de Saulgé, de Forges, de Grézillé, de Milly-le-Meugon, dont il consent la présentation et de nombreux revenus tant dans ces paroisses qu’en vallée, outre Loire, où la Grange de Cunaud était affermée encore au XVIIIe s. 2,320 l. — Il fut supprimé et la même monacale réunie par décret épiscopal du 4 octobre 1741 au Séminaire St-Charles d’Angers.

Prieurs : Wiscardus, 1060-1080. — Bernard, 1100 circa. — Chotardus, 1113. — Geoffroi, 1130. — Pierre, 1155-1162 circa. — Robert, 1172. — Guillaume, 1226-1238. — Geoffroi, 1263. — Amedeus on Hemedeus, 1266, 1283. — Guy Lorrin, 1289. — Durand 1303. — Louis de Francherens, 1330. — Guillaume Pèlerin, 1341, 1355. — Guy du Pin, 1370. 1379. — Hardouin de Bueil, évêque d’Angers, 1389. — Pierre de Coetquis, cardinal de Thérouanne, 1411, 1443. — Guérin Bouesseau, 1451. — Guill. d’Estouville, 1452, 1470. — Jean Çhauveau, 1482. — Jean de Toulongeon, 1483, 1487. — Jean Louvet, professeur en l’Université de Paris. 1487, 1494. — Evrard de la Marche, évêque de Liège, qui se démet en 1506. — Pierre Cottereau, doyen de Saint-Sauveur de Blois, 1506, 1523. — Jean Cottereau, protonotaires du Saint-Siège, 1527, 1537. — Charles de Tournon, évêque de Viviers, 1548. — Jean de Tournon, évêque de Valençay, 1553. — Joachim d’Availloles, 1554. — Jean Jacquelet, 1560. — Louis Garnier, 1567. — Jean Dueul, 1570. — Jean Davy, 1577, 1581, — Jean Chauvet, 1583. — Eustache Dubellay, évêque de Paris, 1587, † en 1609. — Jacques Mérault, 1616, qui résigne en 1630. — César de Lux, écuyer, sr de Vautelet, âgé de 20 ans, 16 janvier 1651, † le 6 mars 1706. — Étienne-Joseph de la Fare, 1707, 1718. — Pierre-Paul Lormande, docteur en théologie, 1723, qui pose cette année le 2 avril la première pierre de la reconstruction du prieuré. — Alexis Sordon de Creaux, chapelain de la reine, 1745, 1754, frère du supérieur du Séminaire d’Angers, où le prieuré fut réuni.

Un monument, à défaut de tous les titres, attesterait l’opulence antique du prieuré. C’est son église encore debout, aujourd’hui paroissiale. qui peut passer pour un des plus intéressants édifices de l’art roman en France, sans autre égal en Anjou que Fontevraud, malgré les désastres qui l’ont éprouvée. Un arrêt du Conseil d’État du 11 juillet 1749 autorisa l’évêque, sur sa demande, « à supprimer toute la partie de l’église qui comprenait le chœur et le sanctuaire » et à établir « un mur à redoubleau », fermant la nef. Ainsi laissée dès 1750 à l’abandon et aux immondices, toute cette partie condamnée et de fait dès lors indépendante fut vendue et appropriée par l’acquéreur à son usage. Quand le sentiment revint de cette situation indigne, des négociations furent entreprises pour rendre au domaine public cette ruine. Le propriétaire M. Dupuis-Charlemagne, par acte du 9 novembre 1837, en offrait le don, non à la commune mais au Département, sous des conditions qui parurent inacceptables. Une sentence du jury, en vertu de la loi d’expropriation, transféra la propriété au Département moyennant une indemnité de 4,057 francs (mars 1842).

L’édifice, commencé par la construction du clocher sur la fin du XIe s., n’a été terminé qu’au XIIIe s. C’est la date qu’atteste la façade vers l’O., à portail de cinq archivoltes concentriques, encadrant une Notre-Dame assise, avec l’Enfant sur las genoux, entre deux anges adorateurs, le tout autrefois enluminé. Sur le mur, à dr. et à g., s’appliquent deux fausses arcatures ogivales ; au-dessus un second ordre, formé au centre d’une haute fenêtre à double meneau, portant un triple quadrillée, et de deux fenêtres avec couronnement en fer à cheval. Le faite, haut de 20 mèt., avec fronton, a été paré d’une ligne de créneaux par la restauration moderne. — Le seuil franchi, 9 marches descendent au sol de la triple nef, qui s’ouvre splendide (73 mèt. de long sur 23), avec ses 28 faisceaux de colonnes hautes et droites, sans renflements, alignées sur deux rangs grandioses, qui semblent s’agrandir dans un effet prémédité de perspective théâtrale. Il n’en est rien pourtant. Le plan primitif seulement a été modifié au cours de l’œuvre et allongé des trois premières travées, plus larges mais néanmoins parallèles à un même axe, avec voûtes à nervures, dont les chapiteaux sont restés inachevés, clef saillante et sculptée, fenêtres à lancette, tandis que les travées suivantes ont leur voûte à arêtes vives.

Le chœur s’allonge profondément, enceint par la continuation des bas côtés qui le séparent de l’abside et des chapelles latérales, les voûtes s’abaissant de la nef vers le chœur, et du chœur vers l’abside. — Toute l’œuvre immense où l’on voit se pénétrer, sinon se confondre, l’art ogival et l’art roman, avait été historiée du haut au bas par le sculpteur au XIIIe siècle, et plus tard, ce semble, par le peintre. Sans parler d’une centaine de chapiteaux fouillés d’entrelacs, de feuilles de houx pointillées, de gueules du démon, de rinceaux, de palmettes, de torsades, de toutes les fantaisies de la décoration romane, deux groupes sculptés au centre des deux colonnes du haut de la nef, représentent en style naïf et bicarré une Procession de moines et l’Enterment de St Philbert ; aux retombées des voûtes, des Anges prient ou jouent de quelque musique ; aux clefs, St Pierre, — la Vierge avec son Fils sur la croix, — la Salutation angélique, — la Visitation ; — dans les collatéraux, à droite, David jouant du psaltérion, — St Michel, — l’Agneau nimbé ; — à gauche Jésus recevant sa Mère au ciel, — le Christ montrant ses plaies, — le Couronnement de la Vierge, etc. ; — partout aussi des fresques, mais du XVe s. ; dans la nef, outre la litre noire avec l’écu armorié des seigneurs, un gigantesque St Christophe, — St Germain d’Auxerre, — Ste Emérance, — St Sébastien, — sur le mur du collatéral droit, une grande scène représentant la Transfiguration du Christ, où apparaissent avec le Père Éternel à mi-corps dans une auréole et la Colombe mystique. Moïse, Élie, coiffé du bonnet juif, St Matthieu et la ville de Jérusalem ; dans la chapelle absidiale de droite, le Jugement dernier ; dans celle de gauche, le Messie proclamé par les Évangélistes, les Prophètes et les Sibylles. — Des légendes nombreuses, la plupart en vers français, — elles sont reproduites dans le Répertoire archéologique de 1869, — dirigeaient le peuple dans l’interprétation de cette imagerie symbolique. — Signalons encore, à l’entrée de la nef à droite, un bénitier hexagonal posé sur un large chapiteau renversé, de l’art roman le plus primitif, qui parait provenir d’un édifice antérieur ; à côté une autre cuve de pierre en demi-ovale et un puits ; à g. un rare et singulier chapier en bois du XIIIe s. en forme de losange irrégulier ; — sur la g. du chœur, une tombe d’abbé avec les débris de la statue couchée ; — à droite et à gauche de l’escalier et dans les réduits de l’œuvre, deux curieuses Vierges du XVIe s. à l’air efféminé, une bizarre Piéta et divers fragments de statues ou d’ancien mobilier.

Le clocher (fin du XIe s. et XIIe s.) semble le centre primitif et le point de départ des constructions qui l’enveloppent peu à peu en s’agrandissant. Sur la ; face N. apparaît une porte basse plein cintre ornée de dents de scie ; au-dessus les traces de deux fenêtres rognes, formées d’un appareil d’arête de poisson en moellons de grès brut, et couronnées d’un large arceau porté sur deux hautes colonnes, dont les chapiteaux sont célèbres tant par leur originalité que par les discussions auxquelles donne lieu leur interprétation. On y voit figuré à gauche, sur un siège en forme de pliant, un personnage désigné d’abord pour le roi Dagobert et qui parait être la Vierge parlant à un ange ; — à droite, une syrène tenant dans chaque main un poisson ; — on la retrouve ainsi sur un des carreaux de l’église recueilli au Musée d’Angers, mais ici la scène est plus complète ; — un personnage, monté dans une barque, que pousse un batelier, transperce de son couteau le poisson qu’elle lui tend de la main droite. Voir un moulage au Musée d’Angers et un dessin dans Bodin, Rech. sur Saumur ; Mém. de la Soc. des Ant. de France, t. XIII, 1857, Bulletin du ministre de l’Inst. publique, 1857, t. IV, p. 796, Congrès archéologique d’Angers, 1871. La voûte de la tour, en moëllons de tuf noyés dans le mortier, sans détail de coupe ni d’appareil, forme une coupole sur trompe portée par quatre arceaux plein cintre. La base extérieure en est noyée des deux côtés dans les toitures mais par dessus, l’œuvre est superbe et comprend trois ordres superposés, le premier de 5 doubles arceaux nus condamnés, le deuxième de trois magnifiques baies plein cintre à triple voussure, le troisième de 4 baies à double cintre, le tout chargé d’une diversité infinie de moulures charmantes, et les deux ordres supérieurs portés par un large damier reposant sur une ligne de modillons entre chacun desquels s’intercalle un petit cadre de dessin varié, le plein du mur appareillé en losange. Sur le faite se dresse une pyramide de pierra cantonnée d’élégants tourillons. — Voir des dessins par Hawke dans l’Anjou et ses monuments, de Wismes dans l’Anjou, Bodin dans les Rech. hist. sur Saumur, avec plan et détail des chapiteaux.

Le chœur même, qui après tant dépraves a dû être refait presque entièrement à l’intérieur, conserve encore au dehors, quoique découronné, la meilleure part de ses élégances primitives, comme l’abside, autrefois percé d’une large baie ogivale, avec ses chapelles portant au-dessus du double arceau roman de leur fenêtre un couronnement de fausses arcatures, dont le cintre tout ornementé porte sur des colonnes à chapiteaux de feuillage varié. An-dessus, comme autrefois tout le long de cette partie privilégiée de l’édifice, circule un cordon de modillons grotesques et fantaisistes, séparé du toit par un large bandeau de frettes. Aucune œuvre en Anjou ne se peut comparer pour la richesse, la variété, l’originalité de l’ornementation romane à celle de Notre-Dame de Cunaud.

Cet immense édifiée, — on l’ignore trop et il est difficile à nos mœurs de s’en rendra compte, — ne servait, jusqu’aux dernières années du XVIIIe s., qu’à l’usage exclusif du prieuré, réduit depuis longtemps à 4 ou 5 religieux. L’Église paroissiale, desservie par un vicaire perpétuel, était l’église de St-Maxenceul, dont la ruine, située au faite du coteau miné de caves, dans le cimetière en partie effondré, comprend une nef unique terminée par un double pignon, la façade vers l’O., en moyen appareil régulier, avec portail plein cintre en saillie, chaque claveau sculpté d’un fleuron qui rappelle la fleur de lys, l’archivolte intérieure formé d’un gros tore rond qui descend jusqu’à terra. À l’intérieur tout est tombé, sauf le mur sud. Le pignon oriental ouvrait sur le chœur par un bel arceau ogival, dont l’are doubleau porte peints les monogrammes du Christ, avec chapiteaux romans, bas et comme écrasés, celui de droite figurant la gueule du démon. Un mur plat, soutenant l’autel, a remplacé brusquement au XVIIe s. le chœur sans doute écroulé et primitivement accosté de deux absidioles romanes dont une subsiste. — A gauche s’ouvre vers N. une chapelle carrée à base romane, dont les chapiteaux restent inachevés et qui portait le clocher carré, percé de hautes fenêtres ogivales, l’œuvre entière paraissant avoir subi une transformation contemporaine de celle de Notre-Dame.

Vis-à-vis l’église Notre-Dame s’élève l’ancienne Cure, joli logis du XVIe s. À façade surmontée de deux belles fenêtres ornées au sommet de statuettes. Chaque tympan portait un écusson, celui vers S. d’hermine fretté de...

Le château, qui fait l’angle de la rue, le long de la levée, occupe l’emplacement de l’ancienne abbatiale ou ancien château, habité en 1775 par le comte de Trêves, Jean de Stapleton. Il a été acquis, avec le domaine de Laillon, le 24 juillet 1820, de dame Denise-Anne-Hélène-Adélaïde de Robien, veuve de Joseph-Marie-Joachim-Anne-Jean-Marie de Stapleton, pour la somme de 252,300 fr. par M. Pierre Charlemagne-Dupuis, qui y réside. Sauf le portail armorié vers l’E. et deux voûtes de cuisine, toute l’œuvre en est moderne et a été reconstruite sur les anciennes fondations. Le sol même qui le précède a été rapporté et l’enceinte à créneaux est une décoration de fantaisie. Derrière, vers S. s’achève une chapelle, formant le couronnement du grenier, superposé aux servitudes souterraines. Les sculptures de l’habitation, qui imitent librement le style roman, sont d’un jeune artiste de St-Clément-de-la-Place, qui porte le nom prédestiné de Jean Goujon. Dans le salon, figurent les armoiries des anciens seigneurs de Trêves, dans la bibliothèque, celles des prieurs ; dans la galerie qui précède, vers l’E., les Sept Péchés capitaux, aux retombées des voûtes. — 21 stalles (XVIIIe s.) y sont aussi recueillies, ainsi que plusieurs statues, provenant de Nantilly de Saumur.

Dans le pare dépendant du domaine, autrefois dans une petite lie au milieu d’un étang aujourd’hui desséché, se rencontrent les ruines d’une chapelle de Ste-Catherine. Les voûtes en sont écroulées, mais les fenêtres et les nervures indiquent suffisamment l’art du XIIIe s. Elle était régulière et desservie par les religieux.

On n’y voit pas mention d’une paroisse constituée avant le XIe s. C’est sans doute an moment de cette organisation nouvelle que les services religieux se divisèrent en s’appropriant à deux édifices distincts qui furent alors construits. L’église plébéienne garda le nom du saint patron, dont les reliques furent transférées néanmoins dans l’église des moines, consacrée à N.-D. et qui restait à tous les titres la mère et la suzeraine. La châsse, actuellement encore conservée, est une œuvre du XIIIe s. des plus curieuses qui soient connues et dans son genre des plus rares. Elle est creusée dans un tronc de noyer où sur les faces sont entaillés les six Prophètes avec livres fermés, six Apôtres, — le Christ inspirateur des Prophètes, — le Christ docteur, — des Anges, — la mort, la sépulture et l’assomption de la Vierge, — St Joachim et sainte Anne sous la porte dorée. Ce meuble précieux figurait à l’Exposition d’Angers de 1864. Une description complète en a été donnée dans le Repert. archéologique de 1868 par l’abbé Barbier-Montault, qui y a reconnu dans les reliques conservées les ossements mêlés de trois personnages. — L’église Notre-Dame possédait de plus la bague de la Vierge, en or, avec pierre, une fiole de lait de la Vierge et un doigt de St Claude. — On exposait ce trésor aux fidèles le jour de l’Angevine, 8 septembre, où se tenait une grande foire.

En 1754 l’église St-Maxenceul, laissée sans entretien, s’écroula dans un coup de vent, et par un concordat du 3 août 1755 le Séminaire, en se réservant la propriété de Notre-Dame, autorisa les habitants à y installer le service de la paroisse.

Curés : Aimery du Lac, 1355. — Jean Jusqueau, 1497. — Jean Lebreton, 1546-1564. — Jean Chauvet, 1606. — Louis Richard, 1617, 1637. — Mich. Tranchand, 1628, 1639. — Gervais Taveau, 1643. — Louis Dujeu, 1647. 1668. — Franç. Boureau, 1690, † en 1693. — Franç. Durocher, maître ès-arts, 9 novembre 1693, 10 août 1704. — Gilles Goizet, novembre 1704, mars 1716. — Louis Boutin, oratorien, avril 1716, décembre 1717, passe à la cure de chênehutte. Leboreau, Mss., t. III, p. 359, raconte ses indécisions dans l’affaire de la bulle Unigenitus. — A. Molonger, 1718, mai 1719. — Pitre, mai 1719. — Houdin, 1721, juillet 1722. — Jean Sourice, octobre 1722. — René Gaultier, 1728, février 1765, † le 1er janvier 1773 à Longué, âgé de 78 ans. — René Blanche, 1766, † le 7 août 1779, âgé de 49 ans. — Pierre-Jacques Fougeray, octobre 1779, † le 20 janvier 1786. Le 14 juillet 1783 un orage inouï remplit l’église en trois minutes de 10 à 11 pieds d’eau. La sœur du curé y périt, quoique réfugiée sur le grand autel, en voulant sauver les ornements et le sacriste resta cinq heures dans l’eau jusqu’au cou, accroché à une colonne et ne dut la vie qu’à sa haute taille. — P.-L. Daviau, 7 février 1786. — M. Moreau, 26 février 1786, septembre 1789. — G. Hérissé, originaire du Pin-en-M., 1790, décembre 1792. Il avait prêté, rétracté et prêté de nouveau le serment et finit par rejoindre les Vendéens vainqueurs à Saumur. — Sébastien Mondot, son vicaire, originaire de la Flèche, périt guillotiné à Paris le 25 janvier 1794.

La paroisse dépendait de l’Archiprêtré et de l’Election de Saumur, du District en 1788 de Doué, en 1790 de Saumur.

Maires : Besnard, an VII. — Louis Moron, 2 janvier 1808. — Besnard, 29 octobre 1808. — L. Moron, 20 mars 1810. — René Hersandeau, 10 septembre 1816. — Jacques Hersandeau, 26 novembre 1828-1839.

La commune qui comprenait 945 hectares, a été réunie par ordonnance du 3 janvier 1839 à la commune de Trêves sous le nom de Trèves-Cunaud. — V. cet article.

Arch. de M.-et-L. G 99, 149, 193, 201 ; G 825-835. — Outre ces titres oui forment le fond du prieuré, il existe chez M. Dupuis-Charlemagne, à Cunaud, 39 volumes in-fol. d’actes originaux et une liasse de 8 chartes dont un diplôme de Louis le Débonnaire. — Arch. comm. de Vivy Et.-C. — Répert. archéol. 1868, p. 162 et 185. — D. Chamard, t. 1, p. 28-33. — Journal de M.-L. du 24 novembre 1837. Arch. d’Anj., t. II, p. 205. — Bullet, de la Soc. indust., 1839, p. 270 — Bodin, Saumur, p. 69-75 et 592. — De Wismes, l’Anjou. — Grandet, Mss. 620, f. 167. — Congrès scientif. d’Angers, 1871, p. 175. — Journal de Bruxelles, 1783, t. IV, p. 81. »

Notes

Articles connexes

Sources et annotations

- ↑ a b et c École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Cunault, 2007

- ↑ Ordonnance du roi n° 7775 du 4 février 1839, Bulletin des lois du royaume de France, 9e série, t. 18e, Imprimerie royale (Paris), juillet 1839, p. 78 (lire)

- ↑ a b et c Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. I (A-C), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), p. 863-867

- ↑ Pierre-Louis Augereau, Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire, Cheminements (Le Coudray-Macouard), 2004, p. 62

- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Chênehutte-Trèves-Cunault), mai 2012

- ↑ Heures musicales de Cunault, juillet 2017

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1er (A-C), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1874, p. 802-805

- Les formes anciennes du nom.