« Longué » : différence entre les versions

Aucun résumé des modifications |

mAucun résumé des modifications |

||

| (18 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||

| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||

{{Infobox quartier | {{Infobox quartier | ||

| qualité=ancienne commune | | qualité = ancienne commune | ||

| image= | | image = <!-- blason ou logo --> | ||

| territoire=[[Baugeois]] | | territoire = [[Baugeois]] | ||

| commune=[[Longué-Jumelles]] | | commune = [[Longué-Jumelles]] | ||

| libre=Fusion-association<br | | libre = Fusion-association <br>du 1{{er}} janvier 1973 | ||

| carte = [[File:Carte situation commune longuejumelles.png|300px|center|link=Longué-Jumelles|Situation dans le département]] | |||

{{osm14|n=47.3762|o=-0.1096}} | |||

}} | }} | ||

'''Longué''' est une ancienne commune de [[Maine-et-Loire]] (49) intégrée en 1973 à [[Longué-Jumelles]] et située au sud de [[Jumelles]]. | |||

Ses habitants se nomment les Longuéen(ne)s. | |||

== Situation administrative == | |||

Le {{date|1{{er}} janvier 1973}}, Longué fusionne avec Jumelles (fusion association)<ref>''Arrêté préfectoral du 29 décembre 1972'', dans le ''Recueil des actes administratifs'' de la préfecture de Maine-et-Loire, 1973, p. 46</ref> pour donner naissance à [[Longué-Jumelles]]<ref name="cport-1978">Célestin Port (révisé par Jacques Levron, Pierre d'Herbécourt, Robert Favreau et Cécile Souchon), ''Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou'', t. II (D-M), H. Siraudeau et Cie (Angers), 1978, 2e éd. (1re éd. 1876), p. 380-383</ref>{{,}}<ref>Jacques Jeanneau, ''Chronique Angevine'', dans ''Norois'', n° 78, avril-juin 1973, p. 392-393</ref>. | |||

[[Catégorie: | La commune est jusqu'alors dans le canton [[Canton de Longué-Jumelles (ancien)|de Longué]] (Longué en 1793 et 1801<ref name="cassini">École des hautes études en sciences sociales, ''Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui'', Notice communale de Jumelles (n° 19955), 2007</ref>), dont elle est le chef-lieu, et l'arrondissement [[Arrondissement de Saumur|de Saumur]] ([[Arrondissement de Baugé|de Baugé]] avant 1926)<ref name="cassini" />. | ||

Formes anciennes du nom : ''Longué'' en 1793 et 1801<ref name="cassini" />. Le mot gué vient du latin ''vadum'' ; le bourg primitif s'étant formé à proximité de l'antique gué traversant le Lathan et les marais d'Avoir<ref name="pl-augereau">Pierre-Louis Augereau, ''Les secrets des noms de communes et lieux-dits du Maine-et-Loire'', Cheminements (Le Coudray-Macouard), 2004, p. 100-101</ref>. | |||

Son code commune (Insee) est 49180<ref>Insee, ''Code officiel géographique (Longué 49180) '', 2020</ref> et son code postal est 49160. Ses habitants sont appelés Longuéen, Longuéenne<ref name="pl-augereau" />. Sa population est de {{formatnum:4805}} habitants en 1968<ref name="cport-1978" />. | |||

== Histoire et patrimoine == | |||

La route romaine d'Angers à Tours traverse à l'époque gallo-romaine les marais d'Avoir. Le ''long gué'' est le passage à travers le Lathan et ses bras secondaires. C'est sur cette voie que se forme l'agglomération. Le ''vicus Thanaïcus'' a son église sous le vocable de Notre-Dame. Le prieuré et l'église à Tenais, dit le Vieux Bourg, sont mentionné au {{XIs}}. Le château est construit avant le {{XIIe}}. Au Moyen Âge, le territoire appartient au comte d'Anjou, puis passe entre diverses mains. Au {{XVIIIs}}, Longué relève de l'élection et subdélégation d'Angers, des baillages de Baugé et de Saumur, du grenier à sel de Saumur<ref name="cport-1978" />{{,}}<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Ville Longué IA00033781)'', 8 janvier 1992</ref>. | |||

Éléments du patrimoine<ref>Ministère de la Culture, ''Base Mérimée (Longué-Jumelles)'', juin 2012</ref> : | |||

* le [[château de la Girottière]] ; | |||

* l'église Notre-Dame, dite église Notre-Dame-de-la-Légion-d'honneur, du {{XIIe}} au {{XVIIIs}}, avec chœur et absidiole sud du {{XIIe}} et clocher du {{XIIIe}}, reconstruite au {{XIXs}} par Delettre ; | |||

* la place est aménagée à la même époque que la reconstruction de l'église. | |||

Le château d'Avoir s'élevait non loin du hameau du même nom, lieu marécageux au confluent du Lathan et de l'Authion. La voie romaine de Tours à Angers y subsistait encore au {{XVIIIs}} sous le nom de chaussée Veillard. Le château, situé au milieu d'une enceinte avec douves et possédé du {{XIIe}} au {{XIVs}} par une famille qui en portait le nom, était le siège d'une importante seigneurie<ref>Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), ''Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou'', t. I (A-C), H. Siraudeau et Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), p. 210</ref>. | |||

Une chapelle, aujourd'hui disparue, se trouvait au village de Chappe, qui faisait partie dès le {{XIIs}} du domaine de l'évêché d'Angers et dont fief dépendait de Ramefort (Blou)<ref>Dictionnaire Célestin Port de 1965 (t. I), ''op. cit.'', p. 663-664</ref>. | |||

Le Lathan, rivière qui traverse Longué, alimentait autrefois six moulins à eau d'amont en aval. La tour d'un moulin à vent, vestiges du moulin des Sablons ({{XIXe}}), se dresse derrière le presbytère<ref>Le Courrier de l'Ouest, ''Patrimoine. Près de Saumur, l'histoire de ce moulin à vent perdure'', 3 mai 2024</ref>. | |||

== Espace et territoire == | |||

Longué, située au confluent des bassins de l'Authion et du Lathan<ref>Canton de Longué, ''op. cit.'', 1873, p. 7</ref>, s'étend sur {{unité|48.70|km|2}} ({{unité|4870|hectares}})<ref>Dictionnaire Célestin Port de 1978, ''op. cit.'', p. 380</ref>. Son territoire se partage entre les unité paysagères du val d'Anjou et du plateau du Baugeois<ref>''Atlas des paysages de Maine et Loire'', voir [[Liste des unités paysagères de Maine-et-Loire|unités paysagères]].</ref>. | |||

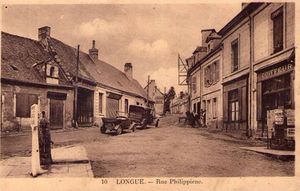

[[File:longue_rue_philippienne.jpg|center|thumb|alt=Carte postale d'une rue du village.]] | |||

== E. Cornilleau (1873) == | |||

<!-- Reproduction du texte de E. Cornilleau. Ne peut être modifié. --> | |||

Extraits de ''Longué'' dans les mémoires de la Société académique de 1873<ref>Florent-Eugène Cornilleau, ''Essai sur le canton de Longué'', dans ''Mémoires de la Société académique de Maine-et-Loire'', Tome XXVII, ''Lettres et arts'', Impr. P. Lachèse, Belleuvre et Dolbeau (Angers), 1873, p. 4-58 ([[Le canton de Longué en 1872|voir]])</ref> : | |||

« '''Longué.''' | |||

I. L<small>ONGUÉ, GROS BOURG DE FRANCE : PÊCHE CONSIDÉRABLE DE SANGSUES</small>. | |||

Voilà ce que nous apprend le ''Dictionnaire géographique universel''. | |||

Bouillet ajoute aux sangsues : les | |||

grains, les fruits, le chanvre et la toile. Pour complément, | |||

nous dirons : Longué, chef-lieu de canton de l'arrondissement de | |||

Baugé (Maine-et-Loire), compte | |||

4,283 habitants, dont un peu plus du tiers aggloméré. | |||

Il s'y tient tous les jeudis un marché important de | |||

vaches, porcs et blé ; quelques foires y attirent une | |||

grande affluence de cultivateurs et de commerçants, | |||

favorisés par la facilité des communications. (...) | |||

La classe ouvrière y est peu nombreuse, et même en | |||

général peu aisée. A la campagne est dévolue la richesse. | |||

Longué, dans l'acception du mot, malgré le titre de ville | |||

qui lui est accordé par des actes de l'autorité, tend donc | |||

de plus en plus à devenir commune rurale. Les questions | |||

à l'ordre du jour sont celles : de la gelée du printemps, | |||

de la coulure, de la grêle, des foins, et quelquefois de | |||

l'inondation menaçante. (...) | |||

Dans ce que l'on nomme la ''ville'', le ''bourg'', rien de | |||

remarquable, sinon trois monuments sur lesquels nous | |||

reviendrons. Dans la campagne, un vieux monastère, | |||

la Cirotière, et surtout un castel délaissé, assez curieux | |||

au dedans, au dehors imposant par sa masse ; c'est le château d'Avoir, | |||

sur la lisière du marais. | |||

Cet antique monument de servitude, à toit aigu, était | |||

la demeure d'un baron. Longué a dépendu pour partie | |||

de la [[Glossaire#B|baronnie]] d'Avoir, et de celle de [[Jarzé]], pour l'autre | |||

partie, avant d'appartenir en entier au marquis d'[[Estiau|Étiau]]. | |||

La terre importante d'Avoir passa avec Étiau, sauf certaines | |||

restrictions, dans les mains de la famille de | |||

Maillé. Elle est en ce moment en celles de {{Mme}} la comtesse | |||

d'Hautefort, née de Maillé. (...) | |||

II. L<small>ONGUÉ GÉOLOGIQUE</small>. | |||

(...) Longué est situé au point de jonction, autrement dit | |||

au confluent de deux bassins : le bassin de l'Authion | |||

et le bassin du Lathan. Le bassin de l'[[Authion]] n'est | |||

autre en réalité que l'ancien bassin de la [[Loire]], ''reportée'' | |||

plus tard dans le lit de la Vienne : le bassin du Lathan, | |||

qui commence dans le département d'Indre-et-Loire, à | |||

[[Rillé]], est plus considérable qu'il n'apparaît de prime | |||

abord. | |||

Pour en juger, une position unique est la route de | |||

[[La Pellerine|la Pélerine]] à [[Mouliherne]]. On voit à droite un bassin admirable, | |||

appelé le Pays-Haut. Une foule de petits cours d'eau, | |||

qui forment des bassins secondaires, se réunissent | |||

à la branche principale du Lathan. Elle se partage | |||

elle-même plus bas en deux branches, se jetant | |||

dans l'Authion entre [[Beaufort-en-Vallée|Beaufort]] et Longué. | |||

Quant au bassin allongé et étroit de l'Authion, un | |||

seul côté se trouve du côté de Longué, puisque cette | |||

rivière le sépare des [[Les Rosiers-sur-Loire|Rosiers]], de [[Saint-Clément-des-Levées|Saint-Clément]] et de | |||

[[Saint-Martin-de-la-Place|Saint-Martin]]. On la traverse par trois ponts en pierre : | |||

les ponts Saint-René, du Petit-Port, qui seul a résisté | |||

à l'inondation de [[1856]], et de Frène, non loin | |||

d'une chapelle dont la cloche s'entend de Longué. | |||

Les terres situées sur la rive de l'Authion sont bonnes | |||

pour la plupart. Près du pont Saint-René se trouvent | |||

les marais d'Avoir, partagés (1843-1854) jusqu'à concurrence | |||

des deux tiers entre les anciens usagers. La | |||

famille de Maillé, par suite du cantonnement, s'est réservé | |||

le meilleur tiers, affranchi du droit de parcours. | |||

On voit près de là, au pont Saint-René, l'ancien grenier | |||

des rentes des hospices, et sur l'autre rive de l'Authion | |||

le parc aux sangsues, fondé par {{Mme}} Girardeau, | |||

née Baugé, sœur du célèbre poète produit par Vernoil ! | |||

Sur notre rive sont les terres de ''Chape'', avec les ruines | |||

d'une chapelle existant avant la Révolution, et dont | |||

Cassini, nous ne savons pourquoi, fait une succursale. | |||

C'était bien une simple chapelle sous l'invocation de saint | |||

René, et à la présentation du seigneur d'Avoir. On doit | |||

dire que dans les anciens documents, tout ce canton, | |||

même en se rapprochant du Petit-Port, porte le nom de | |||

''Chapes''. | |||

On arrive ensuite vers Saint-Martin aux terres légères | |||

de la Gilbardais, ou Gilberdaye dans les vieux titres. | |||

De notre côté sont les roseaux, de l'autre les bâtiments | |||

de la Poupardière, fastueuse maison de plaisance de | |||

MM. Mayaud, marchands de chapelets. La Gilbardais | |||

se fond avec les Montaux, et joint [[Vivy]] au sud. | |||

A l'est, on touche [[Neuillé]], [[Blou]], [[Saint-Philbert-du-Peuple|Saint-Philibert]]. Là, | |||

les terres qui étaient devenues meilleures du côté des | |||

deux premières communes, se remplissent de gravier. | |||

C'est qu'on est arrivé aux anciens cours d'eau, d'une | |||

époque antérieure au Lathan. | |||

Les terres s'améliorent un peu en allant vers Jumelles, | |||

au nord-est ; [[Brion]], au nord ; Beaufort au nord-ouest. | |||

On ne trouve de bonnes terres qu'à l'ouest, en se rapprochant | |||

de l'Authion ; mais on tombe bientôt dans les | |||

marais, renommés pour les canards et les sangsues ! | |||

Il sera facile maintenant d'étudier la géologie de Longué. | |||

Les bassins du Lathan et de l'Authion sont encadrés | |||

par les terrains crétacés (terrains secondaires), surmontés | |||

en quelques endroits de grès, de calcaire d'eau | |||

douce, etc. (terrains tertiaires) et d'alluvions. On trouve | |||

ce terrain crétacé à Brion, La Pélerine, Vernoil, Vernantes, | |||

Longué est, Blou, Neuillé, puis à Saumur, les | |||

Tuffeaux, Gennes, etc... Là se voient sur le coteau les | |||

terrains tertiaires, et à la base le terrain jurassique, sous | |||

le terrain crétacé. | |||

Longué ne présente pas de terrain plus ancien que le | |||

terrain crétacé. Les terrains tertiaires ont même disparu, | |||

par suite de dénudations produites par la même | |||

cause que les alluvions quaternaires. C'est dans ces derniers | |||

terrains, dits aussi terrains diluviens, et dans des | |||

alluvions modernes, que Longué se trouve situé, sauf | |||

pour la partie crétacée, touchant à l'est la ville. | |||

Il n'est pas temps de traiter des curieux lacs tertiaires | |||

de la Pélerine, Méon, Mouliherne et du ''bassin du Lathan'', | |||

circonscrit par le terrain crétacé, sauf vers le sud. | |||

Nous dirons seulement que la bande circulaire, ou plutôt | |||

ovale, de terrain crétacé ci-dessus tracée, semble marquer | |||

les rives d'anciens lacs tertiaires à fond en partie | |||

dénudé, mais où serpentent actuellement l'Authion et | |||

surtout le Lathan, avec ses branches et ses petits affluents. | |||

Le Lathan, sur des cartes antiques, à partir du point | |||

nommé Longué, se partage en un grand nombre de | |||

petits filets d'eau, qui forment un delta. Leurs embouchures | |||

s'ouvrent dans la Loire, dont le lit est actuellement | |||

occupé par l'Authion. On voit, figurée sur le bord, | |||

la voie des marais qui, prolongée par Vivy et Allonnes, | |||

se rend à Bourgueil. | |||

Mais une autre voie, comme nous le verrons, mettait | |||

plus haut en communication ce Longué avec ''Angers'', | |||

par Brion, et avec ''Tours'' par Blou. Depuis ces | |||

temps reculés, un certain nombre de filets d'eau a été | |||

supprimé : l'examen des lieux ne peut laisser aucun | |||

doute à cet égard. | |||

Parmi les courants qui existent encore, le plus ancien | |||

est celui qui passe dans les prées de Longué, et | |||

dont le fond est caillouteux. Il est encaissé de façon à ne | |||

pas avoir besoin de [[turcie]]s : on lui donne encore le | |||

nom de ''Vieux-Lathan''. Le cours d'eau qu'on qualifie en | |||

ce moment de ''Lathan'' est à fond vaseux, et coule de la | |||

ville au bourg, presque en ligne droite ; on y trouve les | |||

usines importantes de Longué, qui ont remplacé de | |||

très-anciens moulins existant en 1241. | |||

On remarque que ce dernier cours d'eau est bordé de | |||

turcies, qui ne sont autre chose que des levées en miniature, | |||

ayant pour but d'empêcher l'eau de suivre sa | |||

pente naturelle. Cette pente entraînerait toute la masse | |||

des eaux dans la vaste portion de Longué, désignée sous | |||

le nom de prées et de marais. | |||

Il est donc de toute évidence qu'il a été fait autrefois | |||

un travail de dessèchement. On a cherché à retenir dans | |||

des lieux plus élevés, plus habitables, les eaux qui se | |||

sont trouvées assainies ; elles ont pu faire mouvoir dès | |||

lors les roues de nombreux moulins, ressource précieuse | |||

pour la population et le commerce. | |||

A quelle époque ce travail a-t-il été fait ? Malgré des | |||

recherches rendues urgentes, à raison des intérêts récemment | |||

lésés des meuniers, aucune date n'a pu être | |||

retrouvée. C'est que, si les seigneurs ont pu régulariser | |||

les turcies, en 1547, l'origine première en doit remonter | |||

peut-être à l'époque gallo-romaine. Nous nous expliquerons | |||

plus loin. | |||

Outre le Vieux-Lathan, souvent à sec, et le Lathan | |||

actuel, existe une autre branche, dite des Montils, et | |||

qui prend dans la partie inférieure de son cours le nom | |||

de Curée. Cette branche se sépare de notre Lathan à la | |||

Rose, ancienne auberge, en aval et à peu de distance du | |||

moulin de la ville. Ce bras, beaucoup plus contourné | |||

que le Lathan, va pour ainsi dire à la dérive sans avoir | |||

besoin d'autant de turcies. Il se jette dans l'Authion à | |||

cinq cents mètres environ de l'embouchure du Lathan, | |||

en Beaufort. | |||

La branche du Vieux-Lathan n'a jamais eu à Longué | |||

que peu d'importance. Le Lathan l'absorbe promptement, | |||

et finit par se perdre lui-même dans l'Authion, | |||

en Longué, au Bois-du-Long, près des marais d'Avoir. | |||

Certains travaux ont régularisé cette embouchure, où se | |||

concentre la plus grande masse des eaux du Lathan, | |||

venant surtout du moulin de la ville. | |||

Il est vrai qu'au-dessous du moulin, à la Rose, se fait | |||

un partage qui doit donner le tiers des eaux à la | |||

''branche'' des Montils ; mais une partie de ces eaux par | |||

des déversoirs, et au-dessous du Breil, revient au Lathan ; | |||

puis la branche traverse des terres moins riches, | |||

et, de ce côté, l'on ne doit pas chercher les agglomérations, | |||

les usines douées de vitalité ; que sont même les | |||

marais des Montils auprès des marais d'Avoir ? | |||

En examinant les terres crétacées de l'est de Longué, | |||

les terres quaternaires du sud (la Gilbardais, les Montaux), | |||

du nord et du nord-ouest (Athée, les Montils), on | |||

acquiert la conviction que les premiers établissements | |||

certains ont eu lieu dans les terrains modernes d'alluvion. | |||

Ces terres meubles se voient précisément entre les | |||

points que nous avons indiqués, à partir du moulin de | |||

la ville jusqu'à l'extrémité du bourg. La Rigauderie est | |||

le point où reparaissent les sables quaternaires, et où | |||

finissent les habitations agglomérées. | |||

Le Lathan est donc la rivière de Longué. ''Longué'' est un | |||

bienfait du fleuve, ainsi que son nom l'indique si énergiquement. | |||

La population se presse avec amour sur ses | |||

rives tranquilles, qu'il prend lui-même plaisir à multiplier. | |||

Il abreuve les jardins, les pâturages ; ses turcies | |||

sont imprégnées de l'odeur suave des foins. L'Authion | |||

a ses marécages, la fièvre, et fait songer déjà à l'inondation... | |||

Pourquoi ne le dirions-nous pas ? Nous, paisibles | |||

citadins, nous voyons avec défiance les âpres riverains | |||

de fleuves plus puissants que le nôtre, et qui | |||

nous menacent déjà de l'invasion. | |||

Faisant trève à des préoccupations qui trouveront | |||

leur place plus loin, disons quelques mots de ces vingt | |||

à trente monticules de Longué en sable fin, ayant au | |||

plus chacun dix mètres de haut, sur cent mètres de | |||

large. C'est au sud-est de Longué que sont situés les Montaux, | |||

sur lesquels on a trouvé plusieurs tombeaux de | |||

briques et de pierre coquillière, mais sans autres restes | |||

antiques. Ils semblent circonscrire une enceinte de trois | |||

à quatre kilomètres de long sur un de large. Ce sont | |||

sans doute les bords d'une ancienne flaque, dont nous | |||

parlerons plus tard. Ils paraissent s'aligner assez exactement | |||

avec d'autres monticules ; et cette ligne, un peu | |||

éloignée de l'Authion, lui est parallèle. On suit des | |||

traces qui se confondent à la fin avec les Montils, du | |||

côté de Beaufort. Ne sont-ce pas les marques de courants, | |||

plus tumultueux encore que ceux de la Loire, et | |||

se rattachant aux phénomènes de l'époque quaternaire ? | |||

On peut remarquer : des restes importants de cours | |||

d'eau à la ferme de la Fosse, qui a passé des mains de | |||

M. Ferrière, sous-préfet, en celles de la famille Le Chat ; | |||

un monticule allongé près de la ferme du Marais, où des | |||

tombeaux en pierre sont trouvés ; et d'autres monticules, | |||

dits les Peu, à l'ouest de Longué. | |||

Il résulte de ce qui précède que le ''géologue'', pour | |||

faire une riche moisson de fossiles, doit tourner ses pas | |||

du côté du terrain ''crétacé''. Le savant {{abréviation|Alcide d'Orbigny|Alcide Dessalines d'Orbigny (1802-1857)}} a divisé ce terrain en étages, qui ne sont pas universellement | |||

admis. Le terrain crétacé de Longué est l'étage | |||

{{abréviation|cénomanien|premier étage stratigraphique du Crétacé supérieur}} (du Mans). Cet étage est recouvert, du côté | |||

de Blou, par l'étage {{abréviation|turonien|deuxième étage stratigraphique du Crétacé supérieur}}, tuffeau. Pour d'autres, | |||

c'est simplement le terrain crétacé inférieur ; la craie proprement | |||

dite, de Paris et de la Champagne, constitue le | |||

terrain crétacé supérieur. | |||

On trouvera donc à Longué, et l'on voit en effet, des | |||

fossiles de l'étage cénomanien : ''ostrea columba'', enchâssée | |||

dans des plaques de grès vert ; ''ostrea biauricularis'', | |||

en abondance dans les vignes ; ''rhynchonella compressa'' | |||

(petit pigeon), route ancienne de Vivy, etc... | |||

En cherchant, on trouverait des ammonites dans les | |||

excavations. | |||

Les vignes, dont nous venons de parler, produisent | |||

d'assez bons vins blancs, et surtout des fruits de toute | |||

espèce. C'est le côté élevé de la commune. Chaque petit | |||

ménage de la ville a là sa petite vigne, son petit verger ; | |||

mais le jardin est en bas, sur les bords chéris du Lathan. | |||

Le ''botaniste'' recherchera le terrain quaternaire de la | |||

Gilbardais et des Montaux. Il trouvera : des plantes rares | |||

sur des sables, sur une couche mince de terre maigre, | |||

recouvrant des graviers ferrugineux appelés mâchefer ; | |||

çà et là des bouquets de sapins, et une population agricole | |||

qui n'a plus la physionomie des habitants de la | |||

campagne de Chape, ni même de celle des Montils. | |||

C'est dans ces derniers cantons, que se déploient | |||

toutes les combinaisons d'une culture devenue savante : | |||

citons seulement le froment, le chanvre, de nombreux | |||

élèves de bestiaux, et d'assez bons foins dans le marais. | |||

Longué possède d'excellents bois de construction, | |||

bois dur et bois blanc. Le noyer n'y manque pas ; il sert | |||

avec l'aune en partie à la confection de sabots. Ne citons | |||

que pour mémoire : du fer sulfuré blanc dans les alluvions, | |||

ainsi que des lignites, du côté de Jumelles ; il n'y | |||

a vraiment pas de produits métallurgiques à Longué, | |||

et la ''cosse'' (grès vert) n'y est qu'une pierre de construction | |||

défectueuse. | |||

Nous sommes tributaires, pour nos constructions qui | |||

commencent à se multiplier, d'Allonnes (tuffeau blanc). | |||

Anciennement on s'est servi du tuffeau blanc de Blou, | |||

puis ensuite du tuffeau gris des bords de la Loire, sujet | |||

à se salpêtrer. On met à la base des pierres de Champigny, | |||

près Saumur (calcaire d'eau douce). Brossay nous | |||

fournit sa chaux hydraulique (lias) ; Vernantes et Mouliherne, | |||

leur chaux ordinaire (calcaire d'eau douce). | |||

On se promène peu à Longué. Autrefois on avait une | |||

tendance à se porter en foule, le dimanche, vers la prée | |||

de Longué, qu'on traverse par la turcie dite de l'Abbesse. | |||

On dansait même dans la prée, quand le foin était enlevé. | |||

Bien peu ont conservé ce souvenir. | |||

Si l'on tient à connaître quelque chose de l'état sanitaire, | |||

nous dirons que l'influence paludéenne préserve | |||

de la phtisie pulmonaire. En revanche, les fièvres et | |||

même les épidémies meurtrières ne sont pas rares. Les | |||

vieillards très-âgés sont pourtant assez communs. Indiquons | |||

enfin un tremblement de terre à Longué, 19 novembre | |||

1817, deux heures du matin. | |||

III. L<small>ONGUÉ ARCHÉOLOGIQUE</small>. | |||

Il est toujours de mauvais goût de trouver une importance | |||

exagérée aux monuments de son lieu d'origine, | |||

de tomber en admiration devant un cordon de briques, | |||

un cintre ou une ogive ; nous ne donnerons pas | |||

dans cet écueil. | |||

Mentionnons d'abord deux constructions avant d'arriver | |||

à l'église, à la cure, à la mairie, toutes trois contemporaines. | |||

Ces monuments étaient : la vieille église ; | |||

les débris du château de Longué, au-delà du pont d'Avoir, | |||

près de la mairie, et qui viennent de disparaître. Quant | |||

à la vieille église, nous en dirons ici quelques mots, ne | |||

serait-ce qu'à titre de bon souvenir, sauf à ajouter plus | |||

tard des détails historiques. | |||

Quand M. Hubert, curé de Mouliherne, fut, il y a | |||

plus de vingt ans, nommé curé de canton à Longué, | |||

son cœur ''se serra'' en entrant dans la vieille église. Il | |||

était habitué à officier dans la belle église de Mouliherne, | |||

régulière et en bel air ; il se trouva confiné à l'extrémité | |||

de la ville, au bourg, en un coin où il n'était « vu que | |||

de Dieu. » Dans un opuscule devenu rare malheureusement, | |||

il qualifia l'édifice de masure et de grange. | |||

L'église encore, dans son style imagé, c'était une | |||

vieille personne, superbement coiffée, avec une manche | |||

trop étroite, et une manche trop large faite sur un | |||

autre patron. | |||

Il était évident qu'après cela l'église était condamnée. | |||

Malgré quelques détails charmants d'architecture à sacrifier, | |||

le regret bien naturel de voir disparaître un | |||

monument solide, quoi qu'on en dise, et qui avait été témoin | |||

de tous les actes importants de la vie de nos ancêtres, | |||

il fallait se résoudre à voir élever, à la place, une | |||

grande maison blanche comme celles de Saint-Clément | |||

et autres lieux. | |||

Heureusement, M. le curé, qui avait la volonté inébranlable | |||

de détruire, avait aussi le désir de faire bien | |||

les choses. Des loteries de calices et de bréviaires, des | |||

quêtes, lui permirent d'asseoir son œuvre au grand air, | |||

bien entendu comme à Mouliherne. Mais l'énorme tension | |||

de sa volonté l'avait tué : les murs s'élevaient de | |||

terre, quand il mourut à la peine. On lui choisit un | |||

successeur. (...) | |||

A M. le curé X..., littérateur moins distingué, mais | |||

qui sut habilement remplacer la volonté par la ténacité, | |||

était destiné l'honneur de réaliser, — à l'aide des fonds | |||

de la commune, — l'idée grande de son devancier. | |||

(...) | |||

Quelle est la valeur du monument ? | |||

Sans esprit de dénigrement comme sans engouement, | |||

nous devons dire : que si l'extérieur, avec ses clochetons, | |||

avec sa tour unique juchée sur un escalier démesuré, | |||

blesse assez cruellement les yeux de l'artiste, l'intérieur | |||

fait revenir de la première impression. | |||

Nous ne nous arrêterons pas à discuter ce pastiche | |||

gothique, à peu près du {{XVe}} siècle ; ni les autels, chaire, | |||

confessionnaux, maison Choyer et {{Cie}}, l'orgue et les | |||

trois cloches ; nous avouerons même que l'architecte a | |||

atteint en grande partie son but : inspirer, dès l'entrée, | |||

le recueillement. Des voûtes élevées, de belles colonnes, | |||

d'élégants vitraux, surtout dans le fond cette chapelle de | |||

la Vierge qu'on entrevoit, suggèrent le sentiment de | |||

pieuse rêverie imprimé par nos aïeux à leurs œuvres. (...) | |||

On avait une église ; il fallait naturellement une cure. | |||

On a eu une cure, à peu près gothique. Là était le | |||

danger... (...) | |||

Une place, en face de la mairie, est du plus précieux | |||

secours pour les marchés. Dans une localité aussi commerçante | |||

que Longué l'encombrement était excessif, | |||

plein de dangers. Citadins et ruraux paieront certes : | |||

leurs fils admireront leurs œuvres. | |||

Ce n'est pas tout. Pour réaliser ses plans, M. le curé | |||

a fait élever sans la commune un bel établissement de | |||

Frères, sorte de pendant à la cure ; puis près du Lathan | |||

un bel hôpital à l'aide de dons, de quêtes, surtout | |||

du concours de ses collègues de la Légion-d'Honneur. | |||

Ils avaient déjà payé les vitraux de l'église. Ces vitraux | |||

reproduisent une profusion de croix de la Légion-d'Honneur, | |||

et, avec les quatre Évangélistes, Clovis et sa framée, | |||

saint Martin et son manteau, etc., au-dessus du | |||

sanctuaire, les traits de M<sup>gr</sup> Angebault, de M. Hubert et | |||

de M. le curé. (...) | |||

Après ces détails émouvants, sur des faits dont nous | |||

n'avons pris que la fleur, il suffit de signaler à la hâte : | |||

des gentilhommières habitées par des paysans, le Breil | |||

et la ferme du Marais, non loin d'Avoir ; dans la ''grasse'' | |||

campagne, au sud, les châteaux modernes de la Hurtauderie | |||

et de la Chouanière, occupés par MM. Godron | |||

et Torterue de Sazilly ; dans la ''maigre'', le grand bâtiment | |||

de la Gilbardais, au nord-est Athée, domaine des | |||

familles Lebascle et Masseille de Millon, avec de belles | |||

charpentes, non loin de Refrous, plaine souvent submergée. | |||

Nous avons mentionné déjà le château d'Avoir, sur | |||

lequel nous reviendrons. Le bourg, assez bien bati, | |||

possède quelques logis dont nous parlerons en même | |||

temps que du domaine de la Rigauderie ; la ville offre | |||

d'anciennes auberges, quelques maisons de buurgeois | |||

avec pignon sur rue, et plusieurs belles habitations modernes | |||

(Locheteau, fils, Denet, etc.). Entre le bourg et | |||

la ville, le petit château de Placé où est bâtie l'église, a | |||

appartenu successivement aux de Cumont (suivant M. | |||

Locheteau), Gauthier, de Longueval-d'Harancourt. Il a | |||

été récemment démoli et remplacé par une maison moderne, | |||

dont s'est rendu locataire M. le maire, comte de | |||

Maillé, en attendant mieux. Mais il est indispensable de | |||

dire quelques mots de la Cirotière, dont on aperçoit les | |||

constructions élevées près de Longué, sur la route de | |||

Saint-Philbert. | |||

Cet édifice date du {{XVe}} siècle, aussi bien que la Roche, | |||

près de la belle maison Guinebert, et les divers bâtiments | |||

de la Chenaie ou Petite-Gestrie, occupés en grande | |||

partie par M. le notaire Senil, à côté de la maison Locheteau. | |||

La portion la plus remarquable de la Cirotière, | |||

au point de vue archéologique, est la chapelle avec de | |||

belles voûtes et une fenêtre en style flamboyant. On | |||

remarque aussi quelques détails charmants d'architecture | |||

sur la tour carrée, occupée par l'escalier et à peu | |||

près identique à la tour de la Chenaie (maison Senil). Un | |||

bâtiment ayant aussi dépendu de la Chenaie, et qui | |||

forme presque le coin de la petite rue de Salvert, présente | |||

les appendices en crochets, caractéristiques des | |||

pignons de la Cirotière. Le tout est donc sorti de la | |||

même main. | |||

Lors de notre visite récente à la Cirotière, nous avons | |||

remarqué une muraille de fortification à l'ouest, flanquée | |||

de deux tours carrées. Cette muraille, aujourd'hui | |||

ruinée, défendait l'esplanade ; elle présente le caractère | |||

qu'on a nommé petit appareil, avec des cordons, non | |||

de briques, mais de pierres plus larges, régulièrement | |||

espacés. Il nous semble impossible de donner à cette | |||

curieuse muraille une date plus récente que le {{XIIe}} siècle ; | |||

mais elle peut être plus ancienne. | |||

La Cirotière, ainsi que sa magnifique grange de | |||

dîmes la Roche, plus éloignée et jointe à la Chenaie | |||

par un souterrain, appartenaient, avec bien d'autres | |||

domaines, à l'abbaye de Louroux, fondée et dotée | |||

par les comtes d'Anjou dans le {{XIIe}} siècle. La muraille | |||

dont nous parlons, avec d'autres fondations anciennes | |||

visibles encore, peuvent être les restes de l'établissement | |||

primitif des moines, à moins qu'ils n'aient fait | |||

qu'élever des constructions nouvelles sur les débris | |||

d'une villa gallo-romaine. Il est certain, du moins, que | |||

les nombreux tombeaux qu'on découvre sans cesse à la | |||

Petite-Roche, non loin de là, reportent à une époque | |||

bien aniérieure aux {{XVe}} et {{XVIe}} siècles. | |||

Les fragments de tombeaux par nous ramassés sur | |||

l'éminence sablonneuse de plus d'un hectare, offrent | |||

une ressemblance frappante avec les tombeaux monolithes, | |||

en pierre coquillière, de Chenehutte, et de la place | |||

du Ralliement. On est amené à faire un rapprochement | |||

entre ce vieux champ de mort et l'''ancienne'' construction | |||

carrée de la Cirotière, fortifiée et entourée de larges | |||

douves aujourd'hui à peu près comblées ; les bâtiments | |||

du {{XVe}} siècle sont relativement modernes. | |||

La Cirotière passa, vers le {{XVIe}} siècle, des mains des | |||

moines du Louroux en celles de la famille d'Harcourt ; | |||

c'est maintenant la propriété d'un paysan, qui trouve | |||

dans la chapelle un abri fort commode pour son foin. | |||

Cette chapelle gracieuse aurait vu d'ailleurs d'autres | |||

profanations, puisqu'il paraît probable que les Protestants, | |||

qui ont tenu garnison à Beaufort et à Longué, | |||

se sont maintenus quelque temps à la Cirotière (''sirerie''). | |||

IV. L<small>ONGUÉ HISTORIQUE</small>. | |||

L'origine de Longué ne se perd pas dans la nuit | |||

des temps ; et encore faut-il s'expliquer, en mettant un certain | |||

ordre dans un travail, pour lequel nous n'avons eu aucun guide. | |||

{{abréviation|§|paragraphe}} 1{{er}}. — Une pierre celtique, appelée menhir ou | |||

peulvan, ou encore pierre-fite, se trouve dans la commune | |||

de Longué, du côté de la Lande-Chasle. De plus, | |||

la carte antique de Robert de Vaugondy indique un | |||

poste romain, à l'endroit occupé maintenant par Longué. | |||

Aussi d'Anville ainsi que Reichard et Lapie ont-ils placé | |||

aux Ponts-de-Longué (ville de Longué), le siége de la | |||

station Robrica, de la Gaule-Lyonnaise III{{e}}, sur la route | |||

d'Angers (''[[Juliomagus]]'') à Tours. | |||

Des découvertes plus récentes permettent d’élucider | |||

la question, en donnant une certaine probabilité à l'opinion | |||

de d'Anville, repoussée par des auteurs qui sont | |||

loin de s'entendre, puisqu'ils ont proposé cinq ou six | |||

endroits différents. | |||

On est parvenu dernièrement, à l'aide des amorces | |||

de voies qui ont été retrouvées, à reconstituer le système | |||

des voies principales de tout ce pays. Une voie | |||

romaine passait par Linières, Vernoil, la Breille, Brain | |||

et Varennes, mettant en communication le ''Mans'' et | |||

''Poitiers'' ; une autre voie par Brion, la Lande-Chasle, | |||

Mouliherne, Breil et Rillé, joignait ''Angers'' à ''Tours''. | |||

Voilà quelles étaient les voies les plus directes, et sans | |||

doute les plus anciennes. La voie de Brion existait encore | |||

en 1290, puisque {{abréviation|Guillaume Le Maire|Guillaume III Le Maire}}, élu évêque | |||

d'Angers, la prit pour aller à Tours. | |||

Mais il y avait une voie de Brion par Longué-est, à | |||

Blou, Vernantes et Tours sans doute ; une autre voie | |||

encore allait de Saint-Pierre-du-Lac, par les fermes de | |||

la lisière du marais : la ''Touche-Bruneau'', le Bois-du-Long, | |||

la Butte, partie nord de la ''Fosse'', la ''Croix-Patée'', | |||

à Vivy, près du gué d'Arcis, puis jusqu'à Bourgueil. | |||

Enfin, il parait certain que de Longué partait un | |||

embranchement sur Vivy. | |||

Le mieux conservé des tracés, sans doute parce qu'il | |||

est le plus récent, est celui qui passe par toutes ces | |||

fermes. Quant aux autres voies, M. de l'Etoile, à la | |||

Lande-Chasle ; M. Lair, à Blou ; M. David, fils, à Brigné, | |||

près Vernantes, etc., ont reconnu des restes incontestables | |||

de leurs dalles. Enfin Longué, à une époque | |||

très-ancienne, a été relié à Saint-Pierre par Avoir, | |||

à Mouliherne et à Vernoil, ainsi qu'il est facile de s'en | |||

convaincre. | |||

Il résulte de ce qui précède, en laissant même à l'écart | |||

la question géologique, qui sera traitée en temps et lieu : | |||

qu'une ''première ligne'' de petits centres se trouvait sur | |||

les bords de courants ou d'eaux stagnantes. Elle est | |||

constituée par Saint-Pierre-du-Lac, Brion, la Lande-Chasle, | |||

Mouliherne, Vernoil, Ponts-de-Longué, Blou, | |||

Neuillé, Vivy. C'est l'époque gauloise, puis romaine. Il | |||

existait alors une sorte de golfe, assez régulièrement | |||

dessiné, entre le plateau passant par Cuon, Mouliherne | |||

et la Pélerine, bornant au nord la vallée du Lathan, et | |||

l'autre plateau plus au sud, de Vernoil, la Breille et Blou, | |||

séparant à cet endroit la vallée du-Lathan de celle de la | |||

vraie Loire. Ce golfe communiquait naturellement avec | |||

le grand courant du sud-ouest. | |||

Est venue ensuite, par suite du retrait des eaux, aidé | |||

du travail de l'homme : la deuxième ligne de Beaufort, | |||

Longué, dont l'origine est connue. La profondeur du | |||

golfe avait diminué. C'est à peu près l'époque {{abréviation|carlovingienne|Carolingiens (ou Carlovingiens jusqu'à la fin du XIXe siècle)}}, | |||

dont la voie des marais est un monument. Les | |||

derniers centres dont nous venons de parler ont alors | |||

commencé à exister, tous les deux surtout comme | |||

prieurés. | |||

Enfin, est arrivée, par suite du retrait plus complet | |||

des eaux, ou plutôt d'un travail humain plus puissant, | |||

la ''troisième ligne'', à peu près droite : celle des levées de | |||

la nouvelle Loire. Nous en connaissons bien la date : | |||

elle a été créée à partir d'[[Plantagenêt|Henri II Plantagenet]] jusqu'à | |||

la fin du règne de {abréviation|Philippe de Valois|Philippe VI de Valois}} (1160-1350). C'est | |||

l'époque de la décadence des centres de la première | |||

ligne, qui sont effacés par ceux de la deuxième ligne, | |||

tandis que prennent naissance et se développent les | |||

centres de la troisième ligne. Ceux-ci, de nos jours, sont | |||

en progrès, à cause de la fertilité plus grande de leur sol | |||

et de la facilité des communications. | |||

En voilà des exemples frappants. Le bourg des Rosiers, | |||

actuellement si riche, n'avait que 200 habitants | |||

en 1267 ; ce sont les chanoines du chapitre d'Angers | |||

qui bâtirent l'église Notre-Dame, en juillet 1260. Les | |||

granges de Trèves, Cunault, et le prieuré Saint-Marc du | |||

Moul (1303), sont même postérieurs. Quant à Saint-Lambert-des-Levées | |||

et Saint-Martin-de-la-Place (''Platea''), | |||

dont il est question dans le {{XIe}} siècle, ce n'était | |||

que des hameaux au milieu des premiers défrichements | |||

des moines de Saint-Florent. Ils datent comme paroisses, | |||

le premier du 19 décembre 1528, le second du | |||

25 octobre 1501. Saint-Clément n'eut de desservant qu'en | |||

1693, et Saint-Mathurin que le 30 avril 1707. La Menitré | |||

ne put en obtenir en 1734, et dépendit longtemps | |||

des Rosiers. | |||

Il est certain que ces petits centres ont longtemps | |||

été dominés par ceux du coteau, qui en forment la lisière ; | |||

mais on avait tiré de ce fait des conséquences erronées. | |||

Maintenant qu'il est prouvé de la manière la plus incontestable, | |||

par des découvertes récentes, qu'il existait | |||

des établissements romains permanents et même militaires, | |||

avec des voies, à Saint-Pierre-du-Lac, Brion, la | |||

Lande-Chasle, Blou, Vivy, etc., on reconnait combien | |||

on avait fait de suppositions gratuites. On prétendait | |||

qu'il n'avait existé de centres que sur le coteau, au pied | |||

duquel coule la nouvelle Loire ; et sur la rive droite, on a | |||

trouvé pourtant des vestiges d'établissements plus importants | |||

que ceux de la rive gauche, des débris de | |||

toute nature, et comme à Vivy, jusqu'à des monnaies | |||

d'empereurs romains. M. le docteur Ridard n'a-t-il pas | |||

fait connaître aussi une riche découverte de médailles | |||

romaines à Corné ? | |||

Mais on a trouvé même à Longué plusieurs tombeaux | |||

de briques sur les Montaux, — sans parler des tombeaux | |||

de la Petite-Roche, en pierre coquillière, compris dans | |||

le vaste espace dont nous avons vérifié l'horizon : Longué | |||

nord, la Cirotière est, Blou sud, Longué-bourg ouest. | |||

On voit surtout que des Ponts-de-Longué (pont sur le | |||

Lathan, pont d'Avoir), rayonnent des voies dont on a | |||

reconnu les tracés. | |||

Ces considérations, sans résoudre toutes les difficultés, | |||

notamment celles de la {{abréviation|carte de Peutinger|table de Peutinger}} et des distances, | |||

permettent d'adopter l'opinion de d'Anville, que | |||

tant d'essais d'alignement n'ont pu réfuter peut-être. | |||

Dans ces essais, on n'a pas tenu suffisamment compte | |||

de la distribution des eaux à cette époque, ni de la facilité | |||

de communications entre des centres comme Angers, | |||

Tours, le Mans, Poitiers. | |||

Longué, ou plutôt le lieu dit Ponts-de-Longué, a donc | |||

été un poste, à l'époque gallo-romaine sans doute, puis | |||

sûrement au moyen âge, ainsi que des titres et des | |||

ruines le démontrent. Nous croyons même que c'est | |||

faute d'avoir étudié cette distribution des eaux et la nature | |||

des terrains, qu'on est tombé dans la confusion. | |||

On n'a pas surtout tenu compte de ce fait, savoir : | |||

que les centres les plus anciens doivent être recherchés | |||

au versant des plateaux de Baugé et de Vernoil, sur les | |||

bords de l'enfoncement abandonné graduellement par | |||

les eaux, ''courants'' ou ''eaux stagnantes''. | |||

Il fallait laisser de côté tout ce qui a été dit des levées | |||

de la Loire, ''construites par les Romains et réparées par'' | |||

''Brunehaut''. Ceux qui ont traité ces questions, — sauf | |||

un auteur qui croit reconnaître dans le nom de la ''Touche-Bruneau'', | |||

les traces du travail de cette reine célèbre, | |||

— parlent des levées actuelles, fondées par | |||

{{abréviation|Henri II|Henri II Plantagenêt (1133-1189)}}, le puissant comte d'Anjou, roi d'Angleterre, | |||

dont nous possédons une célèbre charte, sur la corporation | |||

des travailleurs. On pourrait même faire honneur | |||

de ces levées à Philippe de Valois, ancien comte d'Anjou, | |||

qui certainement les a régularisées. | |||

Au {{XIe}} siècle, quoique ce fait ait été contesté, il est | |||

présumable que la Loire, comme nous le verrons, coulait à Mazé, | |||

dans son lit normal. Elle n'a été reportée | |||

définitivement dans celui de la Vienne, à Saint-Florent | |||

au-dessous de Saumur, que vers le {{XIe}} siècle, et encore | |||

à la suite peut-être du cas fortuit d'une grande inondation, | |||

c'est-à-dire au plus tôt du temps de {{abréviation|Geoffroy-Martel|Geoffroy II d'Anjou (1006-1060)}}, | |||

fils de {{abréviation|Foulques-Nerra|Foulques III d'Anjou (970-1040)}}. Il existe encore entre Beaufort et | |||

la Menitré, près de l'Authion, des maisons antiques qui, | |||

suivant les chroniques, étaient situées au bord de la | |||

Loire, et même quelques traces du port de Saint-Pierre-du-Lac | |||

(port fondu, où l'on a trouyé des haches de pierre | |||

verdâtre). | |||

Mais ce fleuve, grossi par des affluents dont le plus | |||

important devait être le Lathan, était sujet à des débordements | |||

continuels, qui laissaient d'immenses flaques. | |||

Il ne peut donc être nié qu'il s'agissait alors de sauver | |||

des eaux, ce pays, dont on reconnaissait déjà la fertilité, | |||

de supprimer surtout des marécages pestilentiels. De | |||

travaux proportionnés à la grandeur du but, sauf la | |||

voie dite romaine, qui court sur la lisière des marais, | |||

prolongée par Allonnes vers Bourgueil-en-Vallée, il ne | |||

reste pas même le souvenir. Le gigantesque travail, | |||

du {{XIIe}} au {{XIVe}} siècle, sur les bords de la Vienne et de la | |||

Loire réunies, l'a effacé. | |||

En suivant toutefois le tracé entier de cette première | |||

levée, en constatant ses nombreuses brèches faites par | |||

les eaux, on trouve juste la définition de Ménage, — qu'il | |||

est plus facile de critiquer que de réfuter, — de cette | |||

voie : une ''levée ruinée''. Cette levée est large et si puissamment | |||

empierrée, que la commune de Longué l'a | |||

utilisée en partie pour la route des Rosiers, et a recouru, | |||

dans d'autres endroits, à ses cailloux pour réparer | |||

des chemins. | |||

Cette première levée ne mérite donc pas l'oubli : elle | |||

a eu ses groupes de travailleurs, comme la levée plus | |||

grandiose qui lui a succédé. Beaufort, Longué ont précédé | |||

et préparé Saint-Mathurin, les Rosiers et Saint-Clément. | |||

§ 2{{e}}. — On peut maintenant exposer l'origine de | |||

Longué, en commençant par le bourg, et en s'appuyant | |||

autant que possible sur des pièces justificatives. | |||

L'histoire de la Loire est le point de départ obligé de | |||

toute notice sur les petits centres, qui profitent ou souffrent | |||

de ses eaux : Longué n'échappe pas à cette règle. (...) | |||

La vraie Loire avait déjà à cette époque son cours réduit ; | |||

enfin, ce cours fut complétement arrêté près de | |||

Saumur. De là date la prospérité de la vallée et même | |||

celle de Longué. Le faible courant, actuellement appelé | |||

l'Authion, réunion d'anciens petits affluents de la Loire, | |||

prit alors naissance. Personne de nos jours, même en | |||

tenant compte largement du desséchement, ne peut admettre | |||

qu'on ait pu le désigner sous le nom de ''flumen Altionis'' ! | |||

Lors des temps carlovingiens, on faisait de grands | |||

efforts. Au {{IXe}} siècle, le fils de Charlemagne, Louis-le-Pieux, | |||

que nous appelons le Débonnaire, ordonne la | |||

fondation de la levée de l'Anjou, dans ses capitulaires | |||

« ''De aggeribus juxta Ligerim faciendis''. » Alors on | |||

construit sous la surveillance de Pépin, roi d'Aquitaine, | |||

l'ancienne turcie ou levée de Saint-Pierre-du-Lac à Vivy, | |||

sur la lisière des marais, pour contenir la Loire gonflée | |||

''surtout par les eaux du Lathan'' (Ménage). Une population | |||

de travailleurs venue sans doute des pays élevés de | |||

Mouliherņe, la Lande-Chasle et du haut Lathan, après | |||

un siècle d'efforts et des essais de culture dans un sol | |||

limoneux, parvient à révéler un tout petit centre inconnu. (...) | |||

Mais cet an mil avec ses terreurs a passé : laissons | |||

s'écouler plus de cent ans ; Foulques-Nerra, père du | |||

batailleur Geoffroy-Martel, a fait la conquête de tout le | |||

pays entre Saumur et Angers. La Loire, à peu près | |||

vaincue, a laissé libres de nouveaux ''terrains'' qui se couvrent | |||

de chênes vigoureux. Depuis la charte de Geoffroy | |||

de 1060, les moines de Saint-Florent ont la permission | |||

d'y couper le bois défectueux, seulement pour se chauffer. | |||

Cependant les défrichements se multiplient : ces comtes | |||

d'Anjou allaient si souvent en Terre-Sainte, et les | |||

absents ont toujours tort. D'ailleurs les successeurs de | |||

Nerra, de Martel et du Réchin, étaient de plus facile | |||

composition. | |||

L'un d'eux, — c'est {{abréviation|Foulques V|Foulques V d'Anjou (1092-1143)}}, — aų retour de sa | |||

première croisade, fonde avec sa femme Eremburge, | |||

le 14 septembre 1121, l'abbaye du {{abréviation|Louroux|Vernantes}}. Le comte | |||

se fait templier, puis meurt d'accident en 1142, roi de | |||

Jérusalem depuis 1131 : homme roux et de peu de mémoire, | |||

disent les chroniques. | |||

C'est lui qui, en reconnaissance de son heureux retour, | |||

avait fondé en 1122 le prieuré de Longué, sous | |||

l'invocation primitive de Saint-Sauveur ; puis l'avait remis | |||

provisoirement à Toussaint, abbaye fondée dès 1008 | |||

par Girard, chanoine d'Angers. Ce prieuré a pris ensuite | |||

le nom de la patronne de Longué : N.-D. de Thenais | |||

de Longo-Vado. Suivant Pocquet de Livonnière, | |||

Longué viendrait donc de Longo-Vado, comme le Gué-Déniau | |||

de Vado-Danielis. Il ajoute même en face du mot | |||

Longué, page 72 de son manuscrit : ''aliàs N.-D. de'' | |||

''Thenais de Longo Vado'', ce qui donnerait à ''Thenais'' | |||

une vraie priorité sur ''Longué''. La charte du Fier-à-Bras | |||

se rapporterait alors, malgré l'autorité de certains | |||

auteurs, à une autre localité ; la bulle de Clément IV et | |||

les chartes de l'hôpital Saint-Jean, dont nous parlerons, | |||

le feraient croire. | |||

Le prieuré de Longué, resté à la disposition du roi, | |||

comme représentant des comtes d'Anjou, a passé successivement | |||

des mains du prieur commendataire des | |||

moines de Cunault (bénédictins de Turnus, diocèse | |||

de Châlons), en celles du prieur de Grammont, pour | |||

revenir au roi, {{abréviation|''pleno jure''|le roi confère et dispose en maître absolu}}, ainsi que nous l'apprend le | |||

[[Glossaire#P|pouillé]] de 1783. | |||

Foulques peut être salué comme le vrai bienfaiteur de | |||

Longué, puisque c'est de lui que doit dater la véritable | |||

prospérité du bourg. Ses habitants trouvèrent comme | |||

partout alors, protection autour de l'étroite chapelle du | |||

prieuré, contre les violences du temps. C'est, nous n'en | |||

doutons pas, cette délicieuse chapelle de la Vierge de la | |||

première moitié du {{XIIe}} siècle, que nous avons vue dans | |||

la vieille église, du côté du prieuré. Elle avait été flanquée | |||

de constructions, à diverses époques, pour contenir | |||

la population croissante ; mais elle au moins aurait | |||

dû trouver grâce devant nos démolisseurs ! | |||

Le long gué de Pocquet de Livonnière existait encore | |||

il y a cinq ou six ans ; il a duré dix ans de plus que la | |||

chapelle. Nous n'avons aucun scrupule de déclarer, que | |||

nous avons personnellement contribué à faire disparaître | |||

ce gué, en mettant l'accord entre le pouvoir administratif | |||

et les divers propriétaires des terrains limitrophes. | |||

Non loin de l'ancienne église N.-D. de Thenais, on | |||

traversait à gué : deux courants principaux, dits encore | |||

Vieux-Lathan et Lathan, éloignés de quelques centaines | |||

de mètres l'un de l'autre; en même temps un chemin | |||

latéral ou courant de jonction, souvent inondé. On a | |||

fait alors deux ponts, dont l'un remarquable ; on a exhaussé | |||

le chemin ; dorénavant on pourra toujours pénétrer | |||

à pied sec, avec charrettes et bestiaux, dans les | |||

prées de Longué. Ce n'est pas le lieu dit Ponts-de-Longué, | |||

mais celui de Thenais, près de l'église. (...) | |||

§ 3{{e}}. — Tout cet exposé, dont certains points seuls | |||

pourront être contestés, fait croire que Longué (Ponts-de-Longué) | |||

a été un très-ancien poste, et Longué | |||

(bourg), un hameau de travailleurs, qui se sont rapidement | |||

adonnés à la culture. Il est temps de parler de | |||

Longué (ville), sauf à compléter plus tard nos détails | |||

sur le bourg. Dans la ville on trouve trois parties principales | |||

bien distinctes : la rue Basse, la ville proprement | |||

dite, et la rue de l'Aumônerie. (...) | |||

La ville proprement dite, qui a empiété à l'est sur le | |||

domaine des moines du Louroux, n'est qu'un composé | |||

de petites places et de courtes rues. Ce centre distinct, | |||

évidemment postérieur aux deux rues dont nous venons | |||

de parler et au bourg, ne date ''tel qu'il est'', que du | |||

{{XVIe}} siècle. Il y a trente ans, on y voyait un certain | |||

nombre de logis à pignon sur rue, qui commencent à | |||

disparaître. (...) | |||

Le Longué-ville eut, dès le {{XVIe}} siècle, sa chapelle | |||

spéciale, à la présentation du seigneur de Longué ; il est | |||

constaté que le seigneur d'[[Estiau|Étiau]], Bernard, exerça le | |||

droit de présentation pour cette chapelle, dite aumônerie | |||

ou chapelle de Longué, le 28 septembre 1531. Dans le | |||

même temps, le seigneur d'Avoir avait la prééminence | |||

à l'église, avec droit de choisir le sacristain et le maître | |||

d'école, mais non de présenter le curé, — nommé prieur | |||

dans les titres, ce qui légitime notre opinion sur l'origine | |||

de Longué-bourg. Ce même seigneur possédait encore | |||

le droit de présentation pour la chapelle Saint-René | |||

de Chape, comme l'abbesse de Fontevrault pour | |||

la chapelle Sainte-Catherine des Montils, existant le | |||

20 mars 1575. | |||

A l'aide surtout d'une pièce authentique, l'aveu de | |||

Hector de Montheron, seigneur d'Avoir, à la baronnie de | |||

Sainte-Maure, du 20 août 1575, il est possible d'ailleurs | |||

de se faire l'idée de ce qu'était Longué à cette époque. | |||

A l'ouest, se trouvait la seigneurie puis baronnie | |||

d'Avoir ; le bourg était sous sa domination, et le baron | |||

tenait ses assises près de l'église, maison Cornilleau-Pineau. | |||

La baronnie, au sud-ouest, s'étendait jusqu'au | |||

gué de Frêne, où existait la borne séparative d'un autre | |||

fief, que nous trouvons désigné dans des titres en notre | |||

possession. Ce fief dit de ''Lasse'', avec moyenne et basse justice, | |||

relevait de Boumois (Saint-Martin-de-la-Place). Il y | |||

avait même un partage de terres de la Gilbardais, notre | |||

propriété actuelle, entre ce fief et celui de la baronnie. | |||

En descendant vers le sud, on trouvait du côté de | |||

Vivy, le fief du seigneur Descajeul, dont il est question | |||

dans nos titres, puis celui de la Ronde. Cette seigneurie | |||

de la Ronde relevait de la baronnie, ainsi | |||

d'ailleurs que celles des Souvenets en Longué, et même | |||

de Jalesnes en Vernantes. Il faut tenir compte ici, sud-est, | |||

des barons de Romefort et de Blou. Avoir devait | |||

hommage au premier pour les terres et marais de | |||

Chapes, et au deuxième pour divers petits fiefs, que le | |||

P. Anselme comprend sous la dénomination de baillie | |||

(baillée) de Blou ; mais le seigneur de Moru, tout près | |||

de la ville, était homme de foi d'Avoir. | |||

A l'est, se trouvaient les nombreux domaines des | |||

moines désignés, dans l'aveu, sous le nom de religieux | |||

du Louroux : la Cirotière, la Roche, la Gestrie, la Chenaie-Arehenou, | |||

situées sur une ligne finissant au | |||

''Marché-au-blé'' actuel de Longué. Ils relevaient, en partie | |||

du moins, d'Avoir ; il en était de même d'Athée, seigneurie | |||

du Bellay et Lebascle, relevant de Baugé pour | |||

l'autre partie de son domaine. Nous parlerons des domaines | |||

de Saint-Jean. | |||

Au nord-est et au nord, se trouvait la [[Glossaire#C|châtellenie]] de | |||

Longué, relevant de Baugé. Elle comprenait la ville, la | |||

forteresse, le moulin de la ville, etc... Le pont d'Avoir, | |||

près de cette forteresse, séparait le domaine du baron de | |||

celui du seigneur châtelain, qui avait été le baron de | |||

Jarzé. Mais à partir de ce point, on est forcé de tirer | |||

jusqu'au gué de Frêne sur l'Authion, une ligne passant | |||

fort avant dans la rue de l'Aumônerie, mais qui pour le | |||

surplus a toujours été indécise. (...) | |||

Cependant il est certain que le bras du Lathan, dit | |||

des Montils, appartenait à l'abbesse, et que ses bords et | |||

turcies étaient le théâtre de bien des voies de fait. L'abbesse | |||

dominait même près du bourg, dans les prées | |||

qu'elle coupa d'une turcie, honorée encore de son nom. | |||

Enfin, on trouvait à l'extrémité du bourg le domaine de | |||

la Rigauderie, dont le seigneur, chevalier de Boissard, | |||

devait hommage au baron et à l'hôpital Saint-Jean. | |||

Dans toute la partie ouest de la paroisse, le baron régnait | |||

sans conteste, et les habitants de Longué, comme | |||

ceux des paroisses environnantes, ayant élevé certaines | |||

prétentions à la propriété des marais d'Avoir, se virent | |||

honteusement remis à leur place de vassaux, tenus à la | |||

dime et au respect vis-à-vis de leur seigneur. Il existe, | |||

en effet, des décisions judiciaires qui confirment cette | |||

propriété au baron, sous réserve de droits restreints | |||

d'usage au profit des vassaux de la baronnie ''proprement dite''. | |||

En face de tant de puissances de ce bon vieux temps, | |||

il serait utile de faire connaître quelle était la puissance | |||

de la petite ville bourgeoise de Longué, ayant son sénéchal ? | |||

Nous trouvons la réponse à cette question dans | |||

un acte authentique, dont nous parlerons plus en détail, | |||

et contenant ''saisie'' de tout le domaine d'Etiau-Avoir-Longué, | |||

etc. « Terre, seigneurie et châtellenie de Longué, | |||

comme en ''jouit'' Étiau suivant la coutume du duché | |||

d'Anjou, consistant en droits de prévôté, péages, devoirs, | |||

hommage, justice, juridiction, droits, obéissance, | |||

noblesse, prérogatives, vieux château et forteresse actuellement | |||

en ruines dans lequel sont les prisons, pêche | |||

dans le Lathan, depuis le pont d'Avoir jusqu'à la seigneurie | |||

d'Athée, moulin de la ville, etc., etc. » (...) | |||

Le bourg, non pas englobé, mais supplanté par la | |||

ville, à partir des {{XVe}} et {{XVIe}} siècles, c'est-à-dire du moment | |||

où Avoir fut éclipsé par Étiau, ne perdit pas cependant | |||

toute son importance. On y voit encore quelques | |||

constructions de cette époque, surtout une maison Renaissance, | |||

avec tête et sculptures, au bout du bourg, | |||

précieuse à nos yeux. C'est là que se trouve la niche de | |||

la statuette de N.-D. de Thenais, patronne seule ''authentique'' | |||

de Longué (Pocquet de Livonnière). (...) | |||

Il ne reste rien de l'Aumônerie, située à la place occupée | |||

par notre propriété (maison Cornilleau). Nous en | |||

avons vu dans notre enfance encore quelques colonnes | |||

cannelées ; et nous avons trouvé dans l'ancien jardin de | |||

l'aumônier, qui baigne maintenant ses charmilles dans | |||

notre Lathan, une médaille gauloise bombée en ''electrum'', | |||

avec un jeton du temps de Louis XI, sans parler de | |||

vieilles pièces de monnaie. | |||

Il faut renoncer à peu près à un travail sur les populations | |||

de Longué, à partir des établissements gaulois et | |||

romains jusqu'à ceux du moyen âge, vers le {{XIIe}} siècle | |||

environ. Malgré toutes recherches, on ne trouve plus | |||

pour vestiges de ces temps, où la plaine était peut-être | |||

encore envahie par les eaux, — que des tombeaux de | |||

briques et de pierre coquillière sur les hauteurs, par | |||

suite, sans doute, de changements dans la configuration | |||

du sol. N'a-t-il pas été révélé, lors du procès de la commune | |||

avec M. de Longueval, pour la Turcie, vers 1840, | |||

que la branche du pont d'Avoir, c'est-à-dire notre Lathan, | |||

ne serait à peu près qu'un canal ? | |||

Sur ce bras cependant, se voient surtout deux usines | |||

actuellement à vapeur et à roues : le moulin de la ville | |||

et le moulin de Thenais, dont parlent tous les titres. | |||

C'est à la deuxième de ces usines qu’est annexée une | |||

féculerie ; elle semble aussi bien fermée que la distillerie | |||

d'Athée de M. Viger, et que le vieux moulin des Montils. | |||

Les moulins de Pont-Mallet, en aval du bourg, près | |||

de la Rigauderie ; d'Athée et de Champrobert, en amont | |||

de la ville, tournent encore. L'usine de quincaillerie, | |||

installée dans les bâtiments féodaux de la Rigauderie, | |||

fonctionne avec énergie ; mais c'est surtout dans la meunerie | |||

que Longué soutient sa vieille réputation. | |||

En résumé, on peut dire d'une manière très-générale : | |||

le Prieuré et la Baronnie ont fait le bourg ; l'Abbesse, la | |||

rue Basse ; le Châtelain, la ville près du Lathan. Les | |||

moines du Louroux en ont fait toutefois la partie est ; et | |||

les bourgeois ont achevé l'œuvre. Sachons reconnaître | |||

que pour le surplus, il n'existe que des suppositions. | |||

§ 4. Les détails qui précédent nous mettent maintenant | |||

en état, de jeter un coup d'æil sur l'existence de | |||

Longué, pendant les siècles qui ont précédé la Révolution. (...) | |||

Le domaine d'Avoir avait été, comme on l'a expliqué | |||

plus haut, une conquête faite sur les eaux, puisqu'il se | |||

trouvait sur la lisière du marais. Il avait originairement | |||

appartenu aux comtes d'Anjou, comme devaient plus | |||

tard leur appartenir les terrains, que le retrait de la Loire | |||

allait laisser libres dans la nouvelle vallée. Le mot Avoir | |||

(''habere'') avait précisément le sens de domaine, ainsi que | |||

le montre le nom de ce Gauthier-sans-Avoir, qui commanda | |||

les premières bandes des croisés. (...) | |||

En 1215 Philippe-Auguste dispose de Longué (p. 193 | |||

de l'''Histoire de Sablé'') au profit de Guillaume des | |||

Roches, premier sénéchal héréditaire d'Anjou depuis | |||

1004, et possédant, sous réserve du droit de retour, | |||

Beaufort, Baugé (1206), et d'autres domaines. Le sénéchal | |||

avait épousé, avant sa haute fortune, Marguerite | |||

de Sablé, et mourut en 1222. Il n'avait eu qu'un | |||

fils qui mourut en bas âge ; il laissa deux filles, dont | |||

l'aînée, Jeanne, porta dans la famille de Craon, Brion, | |||

Mouliherne, Longué, etc., avec la dignité de sénéchal, | |||

exercée par elle-même, après la mort de son mari, | |||

Amaury de Craon, et par leurs descendants pendant | |||

cent ans. | |||

C'est à partir de Guillaume des Roches que paraîtraient | |||

les maisons vraiment héréditaires de Longué-Avoir | |||

ou plutôt Longué-en-Vallée. Ménage dit formellement | |||

(page 236 de l'''Histoire de Sablé''), que Guillaume | |||

des Roches et Amaury de Craon possédaient en propriété | |||

Longué et Mouliherne aussi bien que Brion. Il fait | |||

connaître en même temps, page 203, que Philippe-Auguste | |||

confirma à la branche aînée des Roches, Longué, | |||

— que les seigneurs de Jarzé avaient encore dans le | |||

{{XVIe}} siècle. Guillaume des Roches et son gendre n'ont | |||

donc pu posséder que le Longué, qui plus tard devint | |||

baronnie, c'est-à-dire Avoir, et non la châtellenie. (...) | |||

En ce qui concerne la châtellenie de Longué, les sires | |||

de Jarzé, branche aînée de la famille des Roches, en | |||

étaient investis dès avant Philippe-Auguste, et ils parvinrent | |||

à la conserver longtemps. Elle relevait de Baugé, | |||

ainsi qu'il est constaté par l'aveu du 10 mars 1451 ; mais | |||

vers 1400, la seigneurie avait cessé d'appartenir à la | |||

famille des Roches, qui fut remplacée par celle du | |||

Plessis-Sainte-Maure. (...) | |||

$ 5. La longue période que nous venons de parcourir | |||

fut en grande partie remplie, par les démêlés des divers | |||

pouvoirs féodaux de Longué ; et la population en subit le | |||

contre-coup. | |||

Les animosités les plus vivaces régnèrent entre les | |||

sires d'''Avoir'' et les dames des ''Montils'', abbesses de Fontevrault. | |||

Les rivalités, il faut bien le dire, étaient aussi | |||

tranchées entre les populations ; les traces n'en sont pas | |||

encore effacées de nos jours. | |||

Les abbesses avaient été investies du pouvoir, par la | |||

crosse, de la main vénérable du galant d'Arbrissel, en la | |||

personne de Pétronille de Chemillé, en 1115. On remarque | |||

parmi ces abbesses, aussi célèbres que celles du | |||

Ronceray et de Nyoiseau: Mathilde, fille de Foulques V, | |||

comte d'Anjou (1149) ; Isabeau d'Avoir (1276) ; pendant | |||

deux cents ans, des princesses du sang royal ; puis la | |||

célèbre Gabrielle de Rochechouart-Mortemart, sœur de | |||

{{Mme}} de Montespan, qu'elle aurait pu supplanter auprès | |||

de Louis XIV (1670) ; enfin cette Pardaillan, de la maison | |||

d'Épernon, qui mourut de misère à Paris en 1793. | |||

Le domaine des Montils, démembrement de la terre | |||

d'Avoir, ne se trouve pas compris dans toutes les possessions | |||

de Fontevrault, énumérées dans la bulle de | |||

Calixte II de 1119 ; il provenait d'une libéralité postérieure | |||

du comte d'Anjou, Henri II, confirmée par cet | |||

Aimeric, connu déjà par la charte de Chaloché de 1248. | |||

Entre le baron et l'abbesse, servaient de frontières, | |||

comme nous l'avons dit, le bras du Lathan des Montils, | |||

des fossés et des turcies. Les voies de fait étaient fréquentes ; | |||

les luttes armées des vassaux du seigneur et de | |||

ceux de l'église ne firent place que tard, aux joûtes plus | |||

courtoises des procureurs. La Révolution seule mit fin | |||

au procès. | |||

En ce qui concerne les événements militaires, on doit | |||

rappeler la part que prirent, dit-on, les habitants de | |||

Longué, conduits par le sire d'Avoir, à la victoire de | |||

Baugé de 1421, où les Anglais perdirent Clarence et | |||

leur principale noblesse ; et des escarmouches près du | |||

bois de Perversier, route de Beaufort, entre les catholiques | |||

et les huguenots. Ceux-ci tinrent garnison quelque | |||

temps à Beaufort, comme à Longué, suivant l'histoire, | |||

et se maintinrent dans le manoir de la Cirotière, | |||

suivant la tradition constante du pays. | |||

Cette histoire compliquée, quoique bien modeste, de | |||

Longué, n'est donc à peu près que celle de la lutte de | |||

pouvoirs féodaux, pesant sur la gent taillable et corvéable | |||

à merci, jusqu'au moment où Longué parvint, | |||

vers le {{XVIe}} siècle, à se constituer en petite ville bourgeoise, | |||

ayant son sénéchal et honorée de la bienveillance | |||

d'un roi. On voit, en effet, dans l'étude de M<sup>e</sup> Senil, | |||

la signature d'Henri IV, apposée au bas d'un décret | |||

de 1603, reportant du vendredi au jeudi le marché. | |||

Longué, déjà commerçant, était satisfait de ses franchises, | |||

mais restait toutefois en éveil vis-à-vis des intérêts | |||

distincts de différents pouvoirs féodaux, y compris | |||

l'abbesse. (...) | |||

$ 6. — Lors de la Révolution, l'attitude d'une certaine | |||

fraction de la population citadine appela toutes les | |||

préoccupations des bourgeois de Longué, surpris dans | |||

leurs préoccupations ; quant à la population rurale, elle | |||

ne comptait pas encore. | |||

Il y avait alors à Longué plusieurs familles anciennes, | |||

habitant la ville depuis les {{XVe}} et {{XVIe}} siècles, et représentées | |||

par de nombreux membres. (...) » | |||

== Notes == | |||

{{Références}} | |||

{{BasPage CommunesAnciennes}} | |||

[[Catégorie:Ancienne commune|Longue]] | |||

[[Catégorie:Commune disparue au XXe]] | |||

[[Catégorie:Longué-Jumelles]] | |||

Dernière version du 2 juillet 2025 à 16:43

| Longué (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Baugeois |

| Commune | Longué-Jumelles |

| Note(s) | Fusion-association du 1er janvier 1973 |

| Anciennes communes | |

Longué est une ancienne commune de Maine-et-Loire (49) intégrée en 1973 à Longué-Jumelles et située au sud de Jumelles.

Ses habitants se nomment les Longuéen(ne)s.

Situation administrative

Le 1er janvier 1973, Longué fusionne avec Jumelles (fusion association)[1] pour donner naissance à Longué-Jumelles[2],[3].

La commune est jusqu'alors dans le canton de Longué (Longué en 1793 et 1801[4]), dont elle est le chef-lieu, et l'arrondissement de Saumur (de Baugé avant 1926)[4].

Formes anciennes du nom : Longué en 1793 et 1801[4]. Le mot gué vient du latin vadum ; le bourg primitif s'étant formé à proximité de l'antique gué traversant le Lathan et les marais d'Avoir[5].

Son code commune (Insee) est 49180[6] et son code postal est 49160. Ses habitants sont appelés Longuéen, Longuéenne[5]. Sa population est de 4 805 habitants en 1968[2].

Histoire et patrimoine

La route romaine d'Angers à Tours traverse à l'époque gallo-romaine les marais d'Avoir. Le long gué est le passage à travers le Lathan et ses bras secondaires. C'est sur cette voie que se forme l'agglomération. Le vicus Thanaïcus a son église sous le vocable de Notre-Dame. Le prieuré et l'église à Tenais, dit le Vieux Bourg, sont mentionné au XIe siècle. Le château est construit avant le XIIe. Au Moyen Âge, le territoire appartient au comte d'Anjou, puis passe entre diverses mains. Au XVIIIe siècle, Longué relève de l'élection et subdélégation d'Angers, des baillages de Baugé et de Saumur, du grenier à sel de Saumur[2],[7].

Éléments du patrimoine[8] :

- le château de la Girottière ;

- l'église Notre-Dame, dite église Notre-Dame-de-la-Légion-d'honneur, du XIIe au XVIIIe siècle, avec chœur et absidiole sud du XIIe et clocher du XIIIe, reconstruite au XIXe siècle par Delettre ;

- la place est aménagée à la même époque que la reconstruction de l'église.

Le château d'Avoir s'élevait non loin du hameau du même nom, lieu marécageux au confluent du Lathan et de l'Authion. La voie romaine de Tours à Angers y subsistait encore au XVIIIe siècle sous le nom de chaussée Veillard. Le château, situé au milieu d'une enceinte avec douves et possédé du XIIe au XIVe siècle par une famille qui en portait le nom, était le siège d'une importante seigneurie[9].

Une chapelle, aujourd'hui disparue, se trouvait au village de Chappe, qui faisait partie dès le XIIe siècle du domaine de l'évêché d'Angers et dont fief dépendait de Ramefort (Blou)[10].

Le Lathan, rivière qui traverse Longué, alimentait autrefois six moulins à eau d'amont en aval. La tour d'un moulin à vent, vestiges du moulin des Sablons (XIXe), se dresse derrière le presbytère[11].

Espace et territoire

Longué, située au confluent des bassins de l'Authion et du Lathan[12], s'étend sur 48,70 km2 (4 870 hectares)[13]. Son territoire se partage entre les unité paysagères du val d'Anjou et du plateau du Baugeois[14].

E. Cornilleau (1873)

Extraits de Longué dans les mémoires de la Société académique de 1873[15] :

« Longué.

I. LONGUÉ, GROS BOURG DE FRANCE : PÊCHE CONSIDÉRABLE DE SANGSUES.

Voilà ce que nous apprend le Dictionnaire géographique universel. Bouillet ajoute aux sangsues : les grains, les fruits, le chanvre et la toile. Pour complément, nous dirons : Longué, chef-lieu de canton de l'arrondissement de Baugé (Maine-et-Loire), compte 4,283 habitants, dont un peu plus du tiers aggloméré. Il s'y tient tous les jeudis un marché important de vaches, porcs et blé ; quelques foires y attirent une grande affluence de cultivateurs et de commerçants, favorisés par la facilité des communications. (...)

La classe ouvrière y est peu nombreuse, et même en général peu aisée. A la campagne est dévolue la richesse. Longué, dans l'acception du mot, malgré le titre de ville qui lui est accordé par des actes de l'autorité, tend donc de plus en plus à devenir commune rurale. Les questions à l'ordre du jour sont celles : de la gelée du printemps, de la coulure, de la grêle, des foins, et quelquefois de l'inondation menaçante. (...)

Dans ce que l'on nomme la ville, le bourg, rien de remarquable, sinon trois monuments sur lesquels nous reviendrons. Dans la campagne, un vieux monastère, la Cirotière, et surtout un castel délaissé, assez curieux au dedans, au dehors imposant par sa masse ; c'est le château d'Avoir, sur la lisière du marais.

Cet antique monument de servitude, à toit aigu, était la demeure d'un baron. Longué a dépendu pour partie de la baronnie d'Avoir, et de celle de Jarzé, pour l'autre partie, avant d'appartenir en entier au marquis d'Étiau. La terre importante d'Avoir passa avec Étiau, sauf certaines restrictions, dans les mains de la famille de Maillé. Elle est en ce moment en celles de Mme la comtesse d'Hautefort, née de Maillé. (...)

II. LONGUÉ GÉOLOGIQUE.

(...) Longué est situé au point de jonction, autrement dit au confluent de deux bassins : le bassin de l'Authion et le bassin du Lathan. Le bassin de l'Authion n'est autre en réalité que l'ancien bassin de la Loire, reportée plus tard dans le lit de la Vienne : le bassin du Lathan, qui commence dans le département d'Indre-et-Loire, à Rillé, est plus considérable qu'il n'apparaît de prime abord.

Pour en juger, une position unique est la route de la Pélerine à Mouliherne. On voit à droite un bassin admirable, appelé le Pays-Haut. Une foule de petits cours d'eau, qui forment des bassins secondaires, se réunissent à la branche principale du Lathan. Elle se partage elle-même plus bas en deux branches, se jetant dans l'Authion entre Beaufort et Longué.

Quant au bassin allongé et étroit de l'Authion, un seul côté se trouve du côté de Longué, puisque cette rivière le sépare des Rosiers, de Saint-Clément et de Saint-Martin. On la traverse par trois ponts en pierre : les ponts Saint-René, du Petit-Port, qui seul a résisté à l'inondation de 1856, et de Frène, non loin d'une chapelle dont la cloche s'entend de Longué.

Les terres situées sur la rive de l'Authion sont bonnes pour la plupart. Près du pont Saint-René se trouvent les marais d'Avoir, partagés (1843-1854) jusqu'à concurrence des deux tiers entre les anciens usagers. La famille de Maillé, par suite du cantonnement, s'est réservé le meilleur tiers, affranchi du droit de parcours. On voit près de là, au pont Saint-René, l'ancien grenier des rentes des hospices, et sur l'autre rive de l'Authion le parc aux sangsues, fondé par Mme Girardeau, née Baugé, sœur du célèbre poète produit par Vernoil !

Sur notre rive sont les terres de Chape, avec les ruines d'une chapelle existant avant la Révolution, et dont Cassini, nous ne savons pourquoi, fait une succursale. C'était bien une simple chapelle sous l'invocation de saint René, et à la présentation du seigneur d'Avoir. On doit dire que dans les anciens documents, tout ce canton, même en se rapprochant du Petit-Port, porte le nom de Chapes.

On arrive ensuite vers Saint-Martin aux terres légères de la Gilbardais, ou Gilberdaye dans les vieux titres. De notre côté sont les roseaux, de l'autre les bâtiments de la Poupardière, fastueuse maison de plaisance de MM. Mayaud, marchands de chapelets. La Gilbardais se fond avec les Montaux, et joint Vivy au sud.

A l'est, on touche Neuillé, Blou, Saint-Philibert. Là, les terres qui étaient devenues meilleures du côté des deux premières communes, se remplissent de gravier. C'est qu'on est arrivé aux anciens cours d'eau, d'une époque antérieure au Lathan.