Blaison

| Blaison (ancienne commune) | |

|---|---|

| Département | Maine-et-Loire |

| Territoire | Saumurois |

| Commune | Blaison-Gohier |

| Note(s) | Fusion simple du 1er mars 1974 |

| Anciennes communes | |

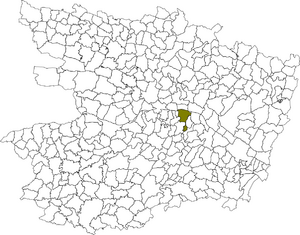

Blaison est une ancienne commune de Maine-et-Loire (49) située à l'ouest de Gohier, à une vingtaine de kilomètres au sud-ouest d'Angers. Elle intégrée depuis 1974 à Blaison-Gohier.

Généralités

Blaison est regroupée le 1er mars 1974 avec Gohier (fusion association) pour devenir Blaison-Gohier[1]. La fusion est transformée en fusion simple en 1982[2]. Jusqu'alors, la commune de Blaison se trouve le canton des Ponts-de-Cé (Blaison en 1793, Ponts-de-Cé en 1801) et l'arrondissement d'Angers[2].

C'est le centre d'un habitat préhistorique très ancien, dont les vestiges sont nombreux. Une villa gallo-romaine est installée sur la voie d'Angers à Coutures par la rive gauche de la Loire. C'est un fiscus impérial (Fiscus regius qui Blazon nuncupatur au VIe s.). L'abbaye Saint-Maur y établit une église, dédiée à saint Sauveur. Au Moyen Âge, s'installe une importante famille féodale, avec autour du château, une nouvelle église. C'est au début du XIe siècle que Foulques III d'Anjou fait bâtir un château et une nouvelle église dans cet endroit qui se trouve à quelque quatre lieues du château d'Angers. Le village se développe autour de son église collégiale et de son château. Quelques années plus tard, l'église collégiale accueille une communauté de chanoines, des laïcs rémunérés pour assurer par leurs prières, le salut du comte d'Anjou. Le château est détruit au XIIe siècle, puis est rebâtit au siècle suivant avant d'être ruiné par les Anglais au XIVe. Un nouveau château est reconstruit aux XVe et XVIe s. Gilles de Montmorency-Laval, dit Gilles de Rais, est seigneur de Blaison au XVe siècle[3],[4],[5].

Patrimoine : On y trouve un puits de la maison dite le Vieux-Logis, du XVIIe siècle, une maison dite Bel-Echo, des XVe-XIXe siècles, la grange aux dîmes, des XVe-XVIIe siècles, le château de Blaison des XVe-XVIIIe siècles, avec communs des XVe-XVIIe, l'église collégiale Saint-Aubin des XIIe-XIIIe siècles, une maison dite la Fouconnerie, des XVe-XVIIIe siècles. La chapelle Saint-Sauveur a été démolie à la fin du XIXe[6]. La chapelle Saint-Sauveur, située à côté du cimetière, a été démolie à la fin du XIXe. Trois anciens moulins se trouvent au village de Pied Renard[7].

Un cercle d'études, Les Thesmophores de Blaison, apparait au XVIIIe siècle à Blaison. Cette société savante, du siècle des Lumières, se consacrera à l'agriculture et à des études économiques et sociales.

Blaison est alors un bourg de l'Ouest tout à fait banal, à mi-côte sur la rive gauche de la Loire, et comprend un chef-lieu, une douzaine de hameaux et une quarantaine de fermes. La population approche le millier d'habitants. Il y a plusieurs marqueurs du bourg par rapport au village, comme un métier juré de boucherie, un marché et même une foire, et un auditoire de haute justice. Le caractère rural est attesté par un grand territoire de 1 852 hectares avec des labours, des vignes, des bois assez étendus et des prairies en partie inondables qui sont appropriées ou exploitées en communaux. Certaines exploitations se distinguent par une orientation viticole[8].

Durant la Seconde Guerre mondiale, Jeanne et Michel Canonne, qui résident sur les hauteurs de Blaison, tiennent un cabinet médical à Angers. Ils entrent très tôt en résistance et rejoignent en 1943 le mouvement Résistance-Fer. Ensemble, ils opèrent sur la ville en organisant des filières d'évasions. Ils sont arrêtés sur dénonciation le 20 juin 1944 puis emprisonnés au Pré-Pigeon. Michel est déporté le 20 juillet vers le camp de Buchenwald et Jeanne fait partie du dernier convoi de déportation qui quitte Angers le 6 août. Elle s'en échappe à Tours et revient à pied à Blaison. Lui est libéré en mai 1945 mais succombe quelques semaines plus tard des suites de son internement[9],[10].

Démographie : La population est de 1 303 habitants en 1793, 998 en 1872 et 555 en 1968[3],[2].

Située dans le Saumurois, Blaison s'étend sur une superficie de 1 611 hectares. Hameaux et lieux-dits : la Hutte, les Châtaigniers et le Petit-Touchebœuf, le Haut-de-Chemant, les Landes, Bourgneuf, L'Aireau et le Moulin-Viau, La Gervaisière, Vemplée, le Port-de-Vallée, le Coquereau, Bouhière, Frédelin, Raindron, les châteaux de La Boutonnière, de La Giraurdière, de Bois-Brinçon[3].

Célestin Port (1874)

Blaison dans le dictionnaire Célestin Port de 1874[11] :

« Blaison, canton des Ponts-de-Cé (16 kil.), arrond. d’Angers (22 kil.). — Fiscus regius qui Blazon nuncupatur VIe s. (Vit. S. Hauri, ap. Boll., t. II, p. 331). — In pago Andecavensi villa Blazonis 874 (Chap. St-J.-B. d’Ang.). — Blazon 1066, 1086, Blazum 1066, Blasonum, Castrum Blazoni 1105, 1125, Blasonium 1105-1120 (Cartul. St-Maur). — Blazonum 1156-1182 (2e Cartul. St-Serge, p. 37). — Blazonium 1147 (Chron. St-Aubin), 1212 (Chaloché, t. IV, f. 3). — Ou fé de Blazon 1260 (Chap. St-J.-B. d’A., t. VI, f. 16, charte française).

Le bourg s’aligne tout le long, à mi-côte, de la rive gauche de la Loire, en couvrant les pentes du terrain jusqu’à la vallée qu’une levée syndicale, dite insubmersible, de Gohier jusqu’à St-Sulpice, protège contre les crues ordinaires, — elle a crevé le 1er octobre 1866 au lieu dit le chemin Nivelleau, — et surtout contre les brusques mouvements du lit du fleuve. Au-devant s’étend la grande île boisée de Blaison ou Longue-Ile et l’ilot de Mézangeau, débris d’une forêt riveraine de la Loire, qui les en détacha vers le XIIes. en se creusant une boire nouvelle. Vers 1040 elle emporta ainsi toutes les prairies de Blaison, et le seigneur se plaignant au comte, le comte lui répondait : « La Loire me prend plus de pays que le roi de France, Ligerim fluvium plus sibi terre tollere quam regem Franciœ » (Cartul. St-Aubin, f. 58). — La route départementale n° 14 de Montsoreau à Chantoceaux coupe l’extrémité S.-E. de la commune à 2 kil. du bourg, qui se relie par deux chemins d’intérêt commun à Gohier (1 kil. 1/2), Coutures (4 kil.) et St-Sulpice (3 kil. 1/2), et au chemin de grande communication de Beaulieu à St-Rémy (4 kil. 1/2) par Brissac (8 kil.), qui traverse du S.-O. au N.-E. en se rapprochant à 1 kil. de l’église. — À Port-la-Vallée est établi un bac.

En dépendent les villages ou hameaux de la Hutte (500 mèt., 26 hab.), des Châtaigniers et de Petit-Touchebeuf (1 kil. 1/2, 72 hab.), du Haut-de-Chemant (72 hab.), des Landes et du Rocher (2 kil.), de Bourgneuf (2 kil. 1/4), de l’Aireau (3 kil., 48 hab.), et du Moulin-Viau (3 kil., 82 h.), de la Gervaisière (4 kil., 26 hab.), et de Vemplée (4 kil., 35 hab.), de Port-de-Vallée (3 kil. 20 m., 20 hab.), du Coquereau (500 m., 44 hab.), de Bouhière (3 kil., 28 hab.), de Frédelin (4 kil. 1/2, 41 h.), les châteaux de la Boutonnière, de la Giraudière, de Bois-Brinçon et environ 40 ferm. ou écarts.

Y naissent les petits ruisseaux de la Couagache et de la Serruère. — Un ancien cours d’eau plus important, appelé le Douet, rivulus qui appellatur Duitus 1060-1080, naissait au-dessus des Roches, passait près le bourg, sous un pont de pierre et traversait les paroisses de St-Sulpice et de St-Jean-des-Mauvrets, pour aller se jeter dans la Loire à la tête de l’île des Aireaux. Il n’existe plus, non plus que le ruiss. de Malitourne, né sous Chemant et qui affluait dans le Douet.

Superficie : 1,852 hectares dont 143 hect. en vignes, 222 hect. 15 en bois.

Chef-lieu de perception comprenant Gohier, St-Rémy, St-Sulpice et St-Saturnin. — Bureau de poste de Brissac.

Population : 176 feux en 1699. — 190 feux en 1720. — 941 hab. en 1726. — 1,010 hab. en 1793. — 1,142 hab. en 1832. — 1,086 hab. en 1841. — 1,035 hab. en 1851. — 988 hab. en 1861. — 979 hab. en 1872 dont 199 au bourg (75 mén. dans 60 maisons).

Foire créée par arrêt du Conseil d’Etat du 2 mars et lettres-patentes du 17 mars 1762, qui la fixaient au 9 septembre ; elle se tient aujourd’hui le premier mardi de ce mois. — Marchés tous les mardis. — Ils se tenaient au XXVe s. le dimanche. — Assemblée le dimanche qui suit la St-Vincent (19 juillet).

La mesure spéciale du pays comptait 12 boisseaux au setier pour 13 1/2 des Ponts-de-Cé.

Chanvres, vignobles blancs et rouges, pépinières à la Gervaisière.

Mairie acquise avec ses dépendances en 1845, et reconstruite en 1853 à frais communs avec Gohier, l’Ecole y servant aux deux communes. — Près l’église, Ecole des filles tenue par les sœurs de St-Charles.

Les Ecoles de filles et de garçons, fondées par Sébastien Chauveau, V. ce nom, existaient encore en 1730 mais étaient depuis longtemps fermées avant 1789.

L’Eglise consacrée à St-Aubin (succursale, 5 nivôse an XIII), est un des édifices religieux remarquables de la rive gauche de la Loire (XII-XVe s.), classé comme monument historique par arrêté du 5 mars 1851, révoqué le 20 août 1853. Elle forme une croix latine parfaite (36 mèt. sur 10 mèt. 25, et dans les chapelles, 24 mèt. 30 sur 7 mèt. 50), enterrée jusqu’à ces derniers temps de plus de deux mètres en contre-bas du sol extérieur, quoi qu’elle dût être, ce semble, précédée d’un escalier. Une mousse visqueuse et verdâtre avait envahi les murs salpêtres et le mur de face s’était en partie écroulé, le reste menaçant ruine. Il a fallu reprendre l’œuvre entière et reconstruire absolument le pignon O. où se trouve le portail, reproduit d’ailleurs avec tous les détails, scrupuleusement identiques, de sa décoration antérieure, son rang de sept arcatures et même la fenêtre du XVe s., dont la suppression eût violemment transformé l’aspect connu de l’édifice. De même a-t-on fait pour la première travée, qui y attient et pour la nef. Les deux autres, percées de (quatre hautes et larges fenêtres ogivales pour la plus grande partie enmurées, n’ont été que restaurées, comme le reste de l’œuvre (1855-1856. — Architecte, Ern. Dainville.) Les voûtes surtout en sont remarquables. L’arc doubleau plat en tiers-point, qui sépare les travées et les tores cylindriques qui s’y entrecroisent retombent sur un abaque étroit porté sur d’étroits chapiteaux à feuilles variées qui couronnent des groupes de deux grosses colonnes et de trois ou cinq colonnettes en avancement sur la nef, avec petites figurines grotesques d’un effet original plaquées sur la décoration supérieure. A l’entrée à gauche un vieux bénitier (XIIe s.), creusé dans un bloc de grès carré. Dans les bras du transept, terminé extérieurement par un pignon, avec haute et étroite fenêtre ogivale, autels de Saint-Aubin et de la Vierge, avec copies par M. de Chemellier d’œuvres médiocres et bizarres : la Fuite en Égypte, l’Epiphanie, la Femme adultère, la Recherche de l’Enfant Jésus, 1859, et un St-Michel. — A gauche s’ouvre le clocher avec voûte inférieure en coupole, la base carrée contreboutée de larges contreforts plats, la partie supérieure refaite au XIVe s. et percée sur chaque face de doubles baies avec groupe en retrait de colonnettes ; — le chœur entouré de 40 belles stalles en vieux bois avec crédences sculptées ; — au fond, deux vitraux modernes ; entre deux, une Assomption moderne éclairée par un effet recherché de lumière. A l’extérieur, dans la base du pignon, plaqué sur toute sa hauteur d’un triple et énorme contrefort, apparaissent trois portes enmurées (XVIe s.) qui communiquaient du chœur actuel dans le chœur de la primitive église (XIe s.), conservé jusqu’à ces dernières années, mais ruiné, abandonné, soutenu seulement par les racines d’un noyer né sur les décombres et qu’il a fallu absolument raser.

Tout autour s’étendait le Cimetière. — En le déblayant vers le chevet, on y a rencontré enterrées plusieurs très-remarquables statues de Saints, dont les débris sont recueillis dans les greniers de la mairie, entre autres, une tète de moine avec capuchon, une autre portant le diadème, une Ste-Catherine, un St-Laurent (XVe s.). Le cimetière actuel, acquis à frais communs avec Gohier, par autorisation du 28 décembre 1835, se trouve à 100 mèt. du bourg vers S. en gravissant la Grande-Rue vers St-Sauveur,

La chapelle de ce nom existe encore sur le faite le plus élevé, encastrée dans un groupe de masures et transformé par une construction du XVIIIe s. qui n’y a guère laissé de traces antiques. On ne s’en souvient plus dans le pays, mais le prêtre qui l’a béni de nouveau le 22 avril 17S6 savait qu’il consacrait « un reste respectable de l’ancienne église paroissiale. » — Sur la place du porche ancien fut alors inauguré un petit cimetière dont on retrouve de temps en temps les sépultures. Elle fut vendue natt le 9 messidor an IV. C’est aujourd’hui une humble ferme.

Le Presbytère, acquis par ordonnance du 7 janvier 1824, est un vieux logis avec tourelle pentagonale engagée sur la façade S., belles dépendances et serres renommées dans le pays par une collection d’azalées rares, toutes obtenues de semis.

La villa de Blaison était un fisc royal que traversait la voie antique de St-Jean-des-Mauvrets à Coutures, « le chemin Angevin », comme disent les titres. Une autre sans doute longeait la Loire et a été détruite par les eaux. Le cadastre indique encore « le chemin ancien » de Port-la-Vallée au bourg. — Le roi Clotaire Ier, dans un voyage en Anjou, l’aurait donnée, suivant la Vie de St Maur, à son abbaye vers 560. Les moines, ce qui est certain, y construisirent sur la crête du coteau une église avec paroisse sous le vocable de Saint-Sauveur, mais sans pouvoir empêcher la construction sur la pente et plus prés du fleuve, pendant les désordres des guerres qui détruisirent même l’abbaye, d’un château-fort (castrum), où s’établit un des plus puissants feudataires du comte, et autour du château un bourg. Foulques Nerra y fonda une nouvelle église dédiée à St-Aubin, qu’il dota de cinq grosses cloches et y institua un chapitre de quatre chanoines et dix chapelains. De plus il fit déplacer le service paroissial, que le curé de St-Sauveur, abandonnant son église, vint dés lors célébrer dans l’église collégiale du château (1020). D’autre côté le Chapitre de St-Lézin, plus tard de St-Jean-Baptiste d’Angers, avait reçu du roi Charles le Chauve et des seigneurs de Blaison un important domaine détaché de la villa antique et qui leur attribuait d’importants privilèges, V. Bois-Brinçon.

Le Chapitre habita d’abord en commun sur une place, qui avait encore au XVIIe s. conservé le nom de Maugarnie. Elle composait tout son domaine avec l’église et le cimetière. Le seigneur en était le premier chanoine et le jour de son installation il assistait à l’office, botté, éperonné, ceint du glaive, avec le surplis, et jusqu’à la Révolution s’intitulait doyen du Chapitre, avec droit absolu de présentation et de nomination des chanoines et de la plupart des chapelles, au nombre environ de vingt, dont les chapelains ne résidaient point, « étrange désordre ! » dit le moine Roger.

La cure était à la présentation du seigneur, à la collation de l’évêque. — Jean Boursier, curé en 1460, renonça au profit du Chapitre St-Jean-B. d’Angers, seigneur de Bois-Brinçon, à toute dîme, s’obligeant à donner une fois par an à dîner au doyen avec ses domestiques et à lui tenir l’étrier au départ ; en revanche le Chapitre devait servir une rente de 12 setiers de seigle, 2 d’orge, 6 boisseaux de pois, 6 de fèves, 12 d’avoine et 3 pipes de vin. — Curés : Guy Volant, 1461. — Olivier de Goulaines, 1498, qui permute en 1500 avec le suivant. — Jacq. de La Haie, précédemment curé de Martigné-Briant, 1500, † en août 1524. — Ant. de Charnacé, 1531. — Gilles d’Aubigné, 1543. — Jean Moron, 1544. — Philippe d’Aubigné, 1545. — Ant- Boileau, 1575, 1586. — Math. Barbereau, 1597,1630. Il est inhumé le 22 avril 1641. — François Baudriller, octobre 1634, † le 28 octobre 1661. — Math. Guyet, avril 1662, † le 27 mai 1700, âgé de 77 ans. — .... Sigougne, 30 août 1700. — Louis de Brossard, 18 octobre 1701, † le 12 novembre 1706, âgé de 57 ans. — T. Delavigne, décembre 1706. — Laurent Gontard, août 1707, † le 17 novembre 1722. — .... Lecomte, 16 février 1723-novembre 1732. — Guill. Labbé, curé de St-Sauveur de Dinan, prend possession le 27 novembre 1732. — J.-R. Pelletier, 29 novembre 1747, † le 23 décembre 1776, âgé de 55 ans. Il avait fait en partie réédifier le clocher en 1754. — Joseph Vallée, 5 janvier 1777, † le 28 décembre 1782, âgé de 56 ans. — F. Follenfant, 4 février 1783-mars 1787. — Delanoue, 25 mars 1787, † le 19 mars 1790, âgé de 29 ans. — .... Meignan, 29 avril 1790 jusqu’au 9 juin 1791. Il refusa le serment, émigra en Angleterre, revint ensuite à Blaison jusqu’en 1816 qu’il s’en alla curé à Segré, où il est mort. — Herbert, juin 1791-novembre 1792.

La Bohalle, sur la rive droite, dont le ressort faisait partie de la paroisse jusqu’à la fin du XVIIe s., en resta, jusqu’à la Révolution, fillette ou succursale.

La famille puissante qui pendant trois siècles a porté le nom du fief et honoré les lettres, les armes et l’Église, apparaît avec Thibault de Blaison, qui assiste à la consécration de la Trinité de Vendôme en 1047, et les deux frères, ses fils sans doute, Eudes et Jean de Blaison. En 1097 ce dernier est prisonnier de Guillaume le Roux, roi d’Angleterre. Le comte Foulques en 1125 le qualifie de proconsul (Cartul. St-Maur, ch. LIII). — Quelques années plus tard son fils Thibault se mettait à la tète de la ligue des seigneurs de Thouars, de Parthenay, de Sablé et d’Amboise contre Geoffroy le Bel. Le château de Blaison, attaqué le premier, comme l’ennemi le plus voisin qui coupait la Loire et les routes de terre, fut pris et brûlé (1130). Il était de nouveau réemparé et fut de nouveau détruit par le comte en 1147. Réédifié au XIIIe s. sur un emplacement nouveau, les Anglais le ruinèrent vers 1323. — On y reconnaît encore la motte arrondie qui portait le château primitif en bois entouré de palissades et même aujourd’hui de ses fossés ; — tout à côté vers N., l’enceinte de larges douves, sur lesquelles surplombent d’énormes pans de murs délabrés de la seconde forteresse ; — à l’intérieur, debout sur la base de cette construction antique le manoir du XVIe s. avec croisées à meneaux de pierre et lucarnes carrées à toits fleuronnés, la face vers S. entièrement et tout récemment reconstruite, le tout encastré dans les ruines d’un château intermédiaire du XVe s. avec demi-tours rondes chargées de lierre, dont deux en avancement encadrent un portail, autrefois avec pont-levis, donnant dans un couloir écroulé que borde un double logis à trois étages ; — derrière, la cour, défendue par des tourelles, dont une a conservé sa base à demi-inclinée. V. un dessin dans Berthe, Mss. 920, t. II, p. 60 et Mss. 919, t. II, p. 55.

Le fils de Thibault de Blaison, le trouvère, fut le dernier des ainés de sa maison. A sa mort, on voit quelque temps la terre aux mains du comte d’Anjou, Charles, qui la rendit en 1260, « après moult de paroles », au neveu de Thibault, Robert de Bonmez. Elle passe dès lors par alliance à Jean, comte de Roucy, mari de Marguerite de Bonmez, dont la fille l’apporta aux Montmorency-Laval. Guy de Laval rend aveu en 1405 au château de Saumur de « sa motte douée de Blaizon, en laquelle on tient communément que souloit avoir chastel, lequel fut destruict et abattu par la fortune des guerres, en lequel je entens édiffier, dit-il, comme mon droit appartient.... Et chacun de mes hommes d’environ Blaizon et d’environ Gohier doivent venir à mes chasses... ; et doivent fournir de sentines sur Loyre et des gens pour garder que les grosses bêtes ne s’en aillent par Loyre ; et s’il avenoit que ung sanglier escha passe par leur négligence, ilz me rendront un porc gras, et si le cerf échappoit, ils me rendroient un bœuf gras et doit avoir chascun de mes dits hommes deux deniers par jour ». — La garenne seigneuriale s’étendait sur trois lieues de large, de la Loire à Saulgé. — Gilles de Retz, le terrible massacreur d’enfants, vendit la seigneurie vers 1430 à Guillaume, seigneur de la Jumellière et de Martigné-Briand. Lépard de la Jumellière, mari de Catherine de Laval, la possédait en 1479-1485, et après lui successivement par acquêt la famille de Goulaine XVIe s., haut et puissant messire Jean de Carné 1598, chevalier de l’ordre, gentilhomme ordinaire de la chambre, Claude de Marbœuf, premier président au Parlement de Bretagne, 1639, 1650, Guill. de Marbœuf 1670, 1681, Claude-Toussaint Marot, comte de la Garraie, 1696, 1753, Jean-Bapt.-Claude de Bruc, comte de Bruc et de Broon, 1755, en faveur de qui la terre fut érigée par lettres-patentes de 1762 en baronnie, titre qu’elle avait porté de fait « de toute ancienneté », dit l’aveu de 1781. Un dernier contrat du 5 avril 1769 en fit la propriété de la famille Petit de la Pichonnière. Le château depuis si longtemps ruiné, conservait encore ses prisons, un beau parc entouré de douves et fossés, et un bâtiment spécial dit le Palais où se tenait la juridiction contentieuse et criminelle, — il porte encore les débris de sa girouette avec la devise : Justitia et Pax, — et une gruerie des Eaux-et-Forêts autorisée par les lettres de 1762. — La « maison de maître ou ci-devant château, » vendue natt le 8 thermidor an IV sur les héritiers de Raoul-René Petit de Blaison fut rachetée par sa veuve Adélaïde Louet, avec la closerie de l’Acquit, l’île Mésangeau (20 boisselées), l’île Chabossière attenant à la levée (190 boisselées), le fond du lit de la petite rivière de Loire, de la tête à la queue de l’île de Blaison, 70 boisselées de puisettes et 40 de pâtures, protégées par une turcie tant de tuffeau que de terre de 600 toises de long, et dans l’île de Blaison, dite forêt de Longue-Ile, un pavillon avec écurie, étable, jardins, pâtures.

Les principaux fiefs mouvants de la baronnie étaient dans la paroisse de Blaison, Vemplée, la Rabatrie, la Giraudière, Raindron, Chemant, la Harielle, le Lys, la Barbairie. Beauvais, la Perchardière ; — la châtellenie de Chemellier, réunie dès les premiers temps au domaine ; — en Gohier, le Verger, Cursay, Bancelin, les Jeauneaux ; — en Mozé la seigneurie de la paroisse, la Crossonnière, le Bois-Garreau ; — en Coutures, Bois-Mozé et le Breil ; — en St-Jean-des-Mauvrets, les Granges et Montjean ; — en St-Sulpice, le fief Raguideau ; — partie enfin de la paroisse et le prieuré-cure de Chavagnes-les-Eaux. — Dans « la ville », quatre bouchers jurés tenaient leur étau et servaient au prévôt seigneurial certaines redevances de viande et d’argent, en retour desquelles cet officier était tenu de leur donner, le dimanche avant le Carême, à chaque boucher, un petit maillet de bois et une aiguille enfilée de fil noir.

En 1755 des amis qui se réunissaient tous les mois, Duvau, Laroche, Chaunier, Priou, Breau, surtout Malécot jeune, notaire royal et procureur fiscal de la baronnie, et Malécot aîné, ingénieur géographe du roi, en dernier lieu conseiller en l’Election de Châteaugontier, organisèrent par manière de badinage, une société sous le titre des Thesmophories de Blaison, qui bientôt prise au sérieux entra en relations avec les Bureaux officiels d’agriculture, les Sociétés étrangères, les journaux. Elle signalait à l’attention publique chaque mois, par des programmes imprimés, des questions d’agriculture pratique et d’économie politique, que traitait ensuite et discutait chacun des associés (1776-1777). — J’ai raconté cette curieuse tentative, qui ne dura guères, dans la Revue d Anjou. — La paroisse, remarquable par le grand nombre des octogénaires et des nonagénaires mentionnés sur ses registres, eut à subir pourtant en 1779 une très-forte épidémie. — On y compta 60 décès, dont 44 de dysenterie.

Elle dépendait de l’Election de Saumur, du District de Doué en 1788, d’Angers en 1790, du Grenier à sel de Brissac et était encore en 1790 le centre d’une conférence qui comprenait Coutures, Chacé et Gohier.

Maires : François Breau, agent municipal an IV, maire le 9 thermidor an VIII, démissionnaire. — Olivier-Louis-Marie Baron, 1er frimaire an IX, démissionnaire en 1811. — Jean-Guy-René Petit de Chemellier, 4 septembre 1811. — René-Pierre Piet, notaire, élu le 15 juin 1815. — P. de Chemellier, réintégré le 12 juillet 1815-1831. — André Joubert, 14 février 1832, démissionnaire en janvier 1835, et, sur le refus de Vincent Priou, nommé le 31 janvier 1835, continué le 10 mars 1835, démissionnaire de nouveau en mai 1838. — Louis-Aristide Malécot, 2 août 1838, démissionnaire le 2 août 1846. — P. de Chemellier, 1846-1848. — Pierre Daudée, élu le 17 avril 1848, démissionnaire le 21 mars 1851. — Prosper Cochaux, élu le 28 avril 1851. — P. de Chemellier, nommé le 9, installé le 26 juillet 1832. — Malécot, 1871.

Arch. de M.-et-L. C 190, 198, 201 ; E 702 ; G Chap. St-Jean-B. et de Blaison et Cures. — Arch. comm. Et.-C. — Bibl. d’Ang., Cart. St-Aubin, fol. 39 et 58. — Chroniq. des égl. d’Anjou, p. 36. — Roger, p. 160. — Pour les localités, voir leur article, notamment Chemant, Raindron, la Giraudière, la Boutonnière, Vemplée, etc. »

Notes

Bibliographie

- O. Desmazières, Note sur une statuette préhistorique en grès trouvée à Blaison (Maine-et-Loire), dans Comptes rendus de l'Association française pour l'avancement des sciences, congrès d'Angers, 1903 (10 août)

Article connexe

Sources et annotations

- ↑ Arrêté préfectoral du 28 février 1974 portant modifications aux circonscriptions administratives territoriales (fusion de communes), Journal officiel de la République française, 106e année, n° 0089 du 12 avril 1974, Imprimerie des Journaux officiels (Paris), p. 4041

- ↑ a b et c École des hautes études en sciences sociales (EHESS), Des villages de Cassini aux communes d'aujourd'hui - Notice communale de Blaison-Gohier, 2007

- ↑ a b et c Célestin Port (révisé par Jacques Levron et Pierre d'Herbécourt), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. I (A-C)), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1965, 2e éd. (1re éd. 1874), p. 374-377

- ↑ Le Courrier de l'Ouest, Blaison-Saint-Sulpice. À l'origine du village, la construction de la collégiale par Foulques Nerra, 22 juillet 2023 (d'après des documents du Sablier, société d'histoire de Blaison-Saint-Sulpice)

- ↑ Célestin Port (révisé par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. III (N-R), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1989 (2e éd.), p. 383 (Rais, Gilles de)

- ↑ Ministère de la Culture, Base Mérimée (Blaison-Gohier), décembre 2018

- ↑ Célestin Port (révisé par André Sarazin et Pascal Tellier), Dictionnaire historique, géographique et biographique de Maine-et-Loire et de l'ancienne province d'Anjou, t. III (N-R), H. Siraudeau & Cie (Angers), 1989, 2e éd. (1re éd. 1878), p. 165 (Piérenard)

- ↑ Antoine Follain, Une société agronomique au XVIIIe siècle : les Thesmophores de Blaison en Anjou, Éd. universitaires de Dijon, 2010 — Voir Les Thesmophores.

- ↑ Lycée Henri Bergson, 5 femmes angevines en Résistance, dans la série S'engager pour libérer la France (2018), 21 mars 2018

- ↑ Le Courrier de l'Ouest, Blaison-Saint-Sulpice. Ils ont lutté contre les Nazis pendant la guerre, 24 août 2023 (d'après des documents du Sablier, société d'histoire de Blaison-Saint-Sulpice)

- ↑ Célestin Port, Dictionnaire historique géographique et biographique de Maine-et-Loire, t. 1 (A-C), P. Lachèse, Belleuvre & Dolbeau (Angers), 1874, pages 355 à 358