BDF49 L'Anjou

|

La région

Les coteaux du Layon, avant d'être une appellation, c'est un relief particulier qui s'étend du sud de la Loire jusqu'à la pointe sud de la Bretagne. La région des Coteaux du Layon est un terroir très étendu de l'Anjou.

Commune des Coteaux-du-Layon, Saint-Aubin se situe au cœur du Maine-et-Loire, à la rencontre des Mauges et du Saumurois, non loin de la région d'Angers.

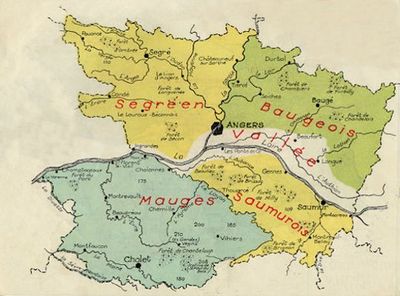

Composée de plusieurs territoires, l'unité du département lui vient de son histoire : marche-frontière entre Armorique et pays de la Loire, entre Normandie et Aquitaine. Ainsi il se compose de cinq territoires : le Saumurois, les Mauges, le Segréen, le Baugeois, et Angers qui occupe une position centrale.

En allant à l'ouest

Chaudefonds-sur-Layon

Sillon houiller de basse Loire, fours à chaux, moulins à vent

Commune agricole et viticole, Chaudefonds-sur-Layon est aussi une commune à ne pas manquer. On peut y voir les restes de fours à chaux, un hameau marqué par l'empreinte des mines de charbon ou bien encore des moulins à vent.

Chaudefonds : situation et géographie

Chaudefonds-sur-Layon est un village français situé dans l'Ouest de la France, dans le département de Maine-et-Loire. Le département du Maine-et-Loire (49 Angers) fait partie de la région des Pays de la Loire, et se situe à l'est de la Loire-Atlantique (44 Nantes).

Si Chaudefonds est visiblement une commune constituée de reliefs, une partie de celle-ci se trouve sur la vallée du Layon. Son altitude varie de 12 à 95 mètres, pour une altitude moyenne de 54 mètres, et une superficie de 14,77 km².

La géologie de la région est jalonnée de nombreux bassins sédimentaires carbonifères installés dans des systèmes de cisaillement intra-continental, dont certains possèdent des gisements productifs en charbon : c'est le sillon houiller de la Basse-Loire.

On retrouve sur le territoire des traces d'activités volcaniques : L'âge de ce volcanisme n'est pas précisément connu mais son association constante avec le houiller productif à plantes permet de lui assigner un âge Namurien (ère Primaire).

Communes des alentours :

Saint-Aubin-de-Luigné ~ 4 km

La Jumellière ~ 5 km

La Possonnière ~ 6 km

Rochefort-sur-Loire ~ 7 km

Chalonnes-sur-Loire ~ 7 km

Savennières ~ 9 km

Saint-Lambert-du-Lattay ~ 9 km

Béhuard ~ 9 km

Chaudefonds : La commune

La mairie, le point poste et les principaux commerces, se situent sur la place du centre.

La commune possède un camping et de nombreux points de pêche.

Nombre d'habitants : 959

Les Califontains

Superficie : 14,77 km²

Mairie de Chaudefonds : place du Centre - 49290 Chaudefonds sur Layon.

Région : Pays-de-la-Loire

Département : Maine-et-Loire

Arrondissement : Angers

Canton : Chalonnes-sur-Loire

La commune est intégrée à la communauté de communes Loire-Layon, qui comprend également Chalonnes, St-Aubin et Rochefort.

Administration ancienne (1789-1999)

- souveraineté : 1789 royaume de France, 1790 Maine et Loire

- département : 1793 Maine et Loire, 1801 Maine-et-Loire

- district : 1793 Angers

- arrondissement : 1801 Angers

- canton : 1793 Rochefort, 1801 Chalonnes

- municipalité : 1793 Chaudefonds

Chaudefonds : histoire et patrimoine

Histoire : Le nom de la commune a pour origine calidus fons : la fontaine chaude, à la source Sainte-Madeleine dont l'eau sort à 15°. Seigneurie à la Basse-Guerche, Mines de charbon exploitées dès le XVe (anciennes mines de charbon de Malécot à Ardenay).

La région a eu une activité industrielle importante jusqu'au XIXe siècle, avec ses minières et chaufournières (fours à chaux). Des traces de ce passé sont encore visibles sur le site de la Corniche Angevine .

Fours à chaux : Du XVe au XIXe siècle, Chaudefonds était aussi un important lieu de production de chaux, comme témoignent les nombreux fours encore visibles, dont plusieurs dans le village. Le four à chaux (ou chaufour) était un four destiné à transformer le calcaire en chaux sous l'action du feu.

Mines de houille : Ardenay est un ancien village de mineurs de par la présence de la houille en sous-sol. Il domine la vallée du Layon et de la Loire. Les mines de charbon ont été exploitées à partir du XVe siècle.

Chapelle Sainte-Barbe des Mines : Cette ancienne église de mineurs fut construite en 1856. De style romano-byzantin, elle a énormément souffert lors de la seconde Guerre Mondiale et a échappé à la démolition en 1982 grâce à la restauration entreprise par des bénévoles.

Architecture : ruines de l'ancien château de La Basse-Guerche XVe siècle, ancien logis de la Basse-Guerche (monument historique 29/09/1947), ruines du manoir de La Godinière XVIIe siècle (au bord du Layon), château du Jeu (avec chapelle XIXe siècle), pont XVe siècle en dos d'âne sur le Layon, moulin à vent du Poyot, moulins à vent d'Ardenay (monuments historiques 27/04/1976), hameau d'Ardenay (site protégé 27/02/2003), des Barres et du Petit-Beauvois, anciens fours à chaux, église XIXe siècle, chapelle XVIe siècle en ruine, de Marie Stuart au cimetière.

Moulins à vent d'Ardenay : Les deux moulins à vent, appelés primitivement les moulins de Poyeau, puis les moulins d'Ardenay, ont été construits à la fin du XVIIIe siècle. Le moulin ouest, moulin fromentier dit le Grand-Moulin, est élevé le premier, entre 1771 et 1779, le second, seiglier, à l'est, dit le Petit-Moulin, porte intérieurement la date 1787. Le premier a fonctionné jusqu'à la guerre de 1914-1918, le second est désaffecté en 1905. Au cours du 4e quart du XIXe siècle, ils furent tous deux équipés d'ailes Berton, le moulin ouest étant rehaussé d'un étage à cette occasion. Situés sur la Corniche angevine. ils ont reçu de nouvelles coiffes couvertes en bardeau de châtaignier.

Chaudefonds : Sites à voir

Sites et points de vue : vallées du Layon et du Jeu et leurs coteaux, site de la Corniche angevine [+] (site protégé 11/02/2003), hameau d'Ardennay (ancien village de mineurs), chapelle Sainte-Barbe des Mines, moulins à vent, carrières de calcaire et grottes à cristaux de calcite.

Également a voir les deux moulins à vent (restaurés) encore présents sur les coteaux. Une petite exposition présente la vie des meuniers.

Coteaux du Layon

Coteaux du Layon, Faille du Layon

Le Maine-et-Loire se divise en cinq régions géographiques : au nord-ouest le Segréen (Segré), au nord-est le Baugeois (Baugé), au sud-est le Saumurois (Saumur), au sud-ouest les Mauges (Cholet), et la vallée angevine qui s'étire essentiellement sur la vallée de l'Authion. La vallée et les coteaux du Layon se situent au sud du fleuve la Loire, territoire de transition entre la région des Mauges et la région du Saumurois (1). Son identité se caractérise par sa rivière, ses coteaux et son vignoble.

La géologie du département se divise en deux unités : la moitié est relève du bassin parisien, c'est le pays du tuffeau blanc qui a été utilisé pour la construction. La moitié ouest se rattache au Massif armoricain, les terrains sont très anciens et témoignent de la longue histoire de cette chaîne de montagnes. La partie sud-Loire de l'Anjou se compose à l'ouest de terrains primaires (Mauges) et à l'est de terrains secondaires et tertiaires (Saumurois) (2).

Sur la rive droite du Layon (affluent de la Loire) se trouve un coteau escarpé, dont l'origine résulte de l'émergence du massif alpin au secondaire.

Entre Rochefort-sur-Loire et Chalonnes-sur-Loire, la région se situe au sud-est du massif armoricain, à proximité de sa limite avec le bassin parisien. Elle appartient à une unité originale du domaine sud-armoricain, le domaine ligérien qui s'inscrit entre deux des branches du cisaillement sud-armoricain.

Cette région est marquée par un accident géologique majeur, la faille du Layon, qui s'étire sur 120 km entre Blain (Loire-Atlantique) et Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire). Elle juxtapose deux domaines de socle ayant subi une histoire géodynamique différente. Cet accident est en outre jalonné de nombreux bassins sédimentaires carbonifères installés dans des systèmes de cisaillement intra-continental, dont certains possèdent des gisements productifs en charbon (3).

Le vignoble des Coteaux-du-Layon est un vignoble du Val-de-Loire qui produit un vin blanc moelleux aux tonalités fruitées. Ce vignoble a été classé AOC en 1950. Ce vignoble couvre une superficie de 1 700 hectares au sud-ouest d'Angers dans le département du Maine-et-Loire, et s'étend sur 23 communes. Les vignes sont plantées à flanc de coteau dans le bassin du Layon, sur un terrain à dominante schisteuse, argilo-schisteuse et siliceuse. Les vins des Coteaux-du-Layon sont des vins blancs moelleux. Certains terroirs bénéficient de l'appellation Coteaux-du-Layon suivie du nom de la commune : Beaulieu-sur-Layon, Faye-d'Anjou, Rablay-sur-Layon, Rochefort-sur-Loire, Saint-Aubin-de-Luigné et Saint-Lambert-du-Lattay. Trois anciens terroirs sont devenus des appellations à part entière. Il s'agit de Bonnezeaux, Chaume et Quarts-de-Chaume (4).

Notes et références :

• Coteau (définition) : nom commun masculin, au pluriel coteaux, désignant une colline peu élevée. On utilise également ce nom en viticulture (colline plantée de vignes).

• Le layon, affluent de la Loire : un affluent est un cours d'eau qui se jette dans un autre. Le Layon (rivière) rejoint la Loire (fleuve) à Chalonnes.

1- Direction régionale de l'environnement des Pays de la Loire Angers, Atlas des paysages de Maine-et-Loire, Le Polygraphe, 2003

2- Louis Poirier, Essai sur la morphologie de l'Anjou méridional (Mauges et Saumurois), Annales de Géographie, 1935

3- Société géologique et minéralogique de Bretagne, Géologie des Coteaux du Layon

4- Institut national de l'origine et de la qualité (INAO), Liste des produits par commune

Chalonnes et Montjean

Chalonnes et Montjean, communes ligériennes

Communes ligériennes, elles ont mises en valeur ce patrimoine.

La région Loire-Layon est caractérisée par des reliefs (coteaux) et par une forte présence de l'eau (Loire, Layon, Louet) qui s'écoule au cœur d'une large vallée.

Jusqu'à Chalonnes, le Val de Loire est classé au Patrimoine mondial de l'humanité. Ce classement par l'UNESCO est un programme dont le but est de cataloguer et de conserver les sites culturels ou naturels d'importance pour l'héritage commun de l'humanité.

Chalonnes-sur-Loire : Cette commune de bord de Loire, située à 25 km d'Angers et 75 km de Nantes, est voisine des communes de Saint-Laurent-de-la-Plaine et de Chaudefonds-sur-Layon. Le bras du Louet et la rivière le Layon rejoignent la Loire à la hauteur de Chalonnes.

Sur la route de Rochefort, 300 mètres après le camping, canoës et kayaks attendent les amateurs de ballades tranquilles ou d'aventures pour une descente du Louet.

L'association Chalonnes par vignes et vallées propose grâce à un petit train touristique, un voyage au coeur du vignoble environnant.

Montjean-sur-Loire : Également commune de bord de Loire, Montjean est situé approximativement dans un triangle formé par les villes de Angers, Nantes et Cholet, au milieu des coteaux de vignes et de vergers, dans le pays des Mauges.

Village ligérien, autrefois la Loire servait de voie de communication, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui ; celle-ci ne servant plus qu'au tourisme fluvial. Il est possible d'embarquer sur la Ligériade depuis les quais de Montjean pour découvrir les paysages de Loire. Cette gabare amarrée au port de Montjean, est une reconstitution d'un chaland de transport en Loire du XIXe siècle, et reste un des meilleurs moyens de découvrir le dernier fleuve sauvage. La gabare (ou gabarre) est un type de bateau traditionnel dédié au transport de marchandises. Bateau fluvial, son fond est plat. Sur la Loire, ce type d'embarcation est construit à clins, c'est-à-dire que les planches qui constituent la coque sont superposées les unes par rapport aux autres et chevillées par des pièces de bois.

Plus en amont, à Rochefort-sur-Loire , l'été il est possible de passer la Loire par bac pour rejoindre La Possonnière (rive nord de la Loire). Destiné aux piétons, le bac utilisé est un fûtreau (ou futereau), bateau de Loire de type traditionnel. Le fûtreau est une barque ligérienne, qui peut être gréé ou non d'une voile carrée, et sa dimension traditionnelle est de moins d'une dizaine de mètres. Ce bateau de Loire de taille modeste, et d'usage local, utilisé notamment pour la pêche.

Ligérien(ne) : du latin Ligeris (Loire), qui est relatif à la Loire ou à sa région.

En allant au nord

Rochefort-sur-Loire

Village chargé d'histoire, et touristique depuis toujours.

Commune agricole et viticole (vignoble de Chaume), Rochefort est un lieu résidentiel péri-urbain et un centre touristique. Ses deux principaux attraits sont une plage au bord du Louet (bras de la Loire) et une viticulture fortement implantée (AOC Coteaux-du-Layon, Chaume).

Dans les années 1970 on pouvait lire en arrivant sur l'agglomération : Une plage sans danger, Un camping calme, La capitale du vin.

Rochefort : situation et géographie

Situé à la limite entre les Mauges et le Saumurois, Rochefort-sur-Loire est un village situé dans le département de Maine-et-Loire, et fait partie du canton de Chalonnes-sur-Loire (9 km) et de l'arrondissement d'Angers (20 km). Le Maine-et-Loire fait partie de la région des Pays de la Loire, et se situe à l'Est de la Loire-Atlantique.

Rochefort-sur-Loire est une localité de reliefs. La commune s'articule autour d'une partie se situant sur la vallée de la Loire et une autre partie se situant sur les coteaux (du Layon). Son altitude varie de 12 à 64 mètres, pour une altitude moyenne de 58 mètres, et pour une superficie de 2 780 hectares.

Ces deux reliefs ont marqué la vie agricole : la culture céréalière et l'élevage plutôt dans la vallée, et la vigne sur les coteaux ; ce qui n'a pas manqué de marquer également la vie sociale.

La commune est traversée par la rivière Le Louet. Ce bras de la Loire va de Juigné-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, s'en éloignant à travers les terres de la vallée jusqu'à la rejoindre à Chalonnes. Son cours est grossi à la hauteur de Denée par l'Aubance, son principal affluent.

En 1588, une inondation de la Loire brise la levée de Juigné et s'engouffre dans la vallée. Elle rejoint une petite rivière qui prenait sa source à Saint-Jean-des-Mauvrets, créant ainsi un nouveau bras, Le Louet.

Communes des alentours :

Béhuard ~ 3 km

Savennières ~ 3 km

Saint-Aubin-de-Luigné ~ 3 km

La Possonnière ~ 4 km

Denée ~ 6 km

Saint-Lambert-du-Lattay ~ 7 km

Chaudefonds-sur-Layon ~ 7 km

Bouchemaine ~ 9 km

Saint-Jean-de-la-Croix ~ 9 km

Beaulieu-sur-Layon ~ 9 km

Rochefort : la commune

La mairie, la poste et les principaux commerces se trouvent sur la place de l'église, place de l'Hôtel de Ville.

L'école publique a été construite en 1870, et intégrée à la mairie dans un vaste bâtiment. Il existe aussi une école privée. Il n'y a pas de collège ; Les enfants vont pour la plupart à celui de Chalonnes.

Nombre d'habitants : 2167.

Les Rochefortais(e).

Superficie : 27,8 km².

Mairie de Rochefort : place de l'Hôtel de Ville - 49190 Rochefort sur Loire.

On trouve aussi sur la commune une bibliothèque, une poste, une maison de retraite, un centre de secours.

Rochefort : viticulture

À fin 2008, sur 209 établissements présents sur la commune, 38 % relevaient du secteur du commerce et des services et 31 % de celui de l'agriculture (pour 19 % dans le département).

La commune s'inscrit dans la grande région viticole française des appellations AOC Vins d'Anjou (y compris Anjou-Gamay, Cabernet d'Anjou et Rosé d'Anjou), Coteaux-du-Layon, Chaume et Quarts-de-Chaume.

Sur la localité de Rochefort-sur-Loire on trouve plusieurs appellations spécifiques (AOC) : Le Chaume qui couvre une superficie de 70 hectares sur la commune, et le Quarts-de-Chaume qui concerne une aire géographique très petite de la commune, auxquelles il faut rajouter les appellations Coteaux du Layon Rochefort et Coteaux du Layon Rochefort Sélection de grains nobles.

Rochefort : culture et tourisme

Touristique depuis toujours : Rochefort-sur-Loire possède des capacités d'accueil (camping, hôtel, gites), plusieurs commerces (épicerie, boulangeries, charcuterie, bar tabac presse...), des infrastructures sportives (piscine, stade, tennis, champ de courses...), et des espaces extérieurs (plage de sable au bord du Louet, étang et aire de pique-nique, sentiers de randonnées pédestres ou de VTT, base nautique de canoës kayaks). L'étang et les bords du Louet permettent aussi d'y pratiquer la pêche.

En bord de Louet on trouve également une guinguette (spécialités régionales, animations musicales).

Au printemps et en été plusieurs manifestations sont organisées sur la commune : course VTT La Rochefortiche, fête des moules en juillet, feu d'artifice, courses hippiques du 15 août... et le troisième dimanche d'octobre, la Randonnée des vendanges.

Une société de boule de fort [+] est également présente à Rochefort-sur-Loire.

Commune de bord de Loire : À voir aussi de Rochefort-sur-Loire à Chalonnes-sur-Loire, la Corniche Angevine : route sinueuse avec de magnifiques panoramas sur la vallée de la Loire. Au hameau de la Haie-Longue on peut voir un ancien village de mineurs classé, ainsi qu'une table d'orientation vers la vallée.

Commune culturelle : Depuis 1941 c'est la cité des poètes, dite « l'École de Rochefort », fondée par le poète Jean Bouhier et le peintre Pierre Penon, rejoints par René-Guy Cadou, Luc Bérimont et plus de cent autres. La bibliothèque de Rochefort possède un fonds spécifique en Poésie comprenant 2800 livres et revues. Chaque année, le premier weekend de juillet, a lieu le marché de la poésie. Plusieurs auteurs et éditeurs font le déplacement pour proposer leurs recueils.

Rochefort : histoire et origine

Origines du village : L'ancien nom de Rochefort-sur-Loire est Roca-Forti. Les premières traces de population remontent à la préhistoire. On y a trouvés des outils vieux d'environ 45000 ans. Des indices de présence gallo-romaine y ont également été trouvées. C'est plus bas, dans la vallée, que se constitua le village d'origine. Il était protégé par trois promontoires : Rupes Fortis (Saint-Offange), Rocha de Wascognia (Saint-Symphorien) et Dieusie (Dieuzie). Le petit village fortifié de la Motte St-Symphorien fut la première paroisse de Rochefort, jusqu'au XIIIe siècle, où elle fusionna avec celle de Sainte-Croix de Rochefort.

Rochefort fut initialement un village fortifié, puis un château-fort sur la proéminence rocheuse de Saint-Offange, du nom des derniers occupants, qui de 1590 à 1598 s'opposèrent aux troupes royales. La paix revenue le roi Henri IV racheta les lieux à son propriétaire, le baron de Rochefort. Il fit démolir le château-fort en 1599, ainsi que la petite bourgade fortifiée se trouvant sur un plateau rocheux voisin, la Motte Saint-Symphorien. Sur la troisième proéminence rocheuse, Dieusie, se trouvait un château-fort qui relevait du roi de France, et qui fut lui aussi rasé sur l'ordre du roi Henri IV.

Une autre partie du village se développa petit à petit plus haut, vers la forte pente du coteau. Les inondations régulières de la vallée eurent raison du village initial à la fin des guerres de religion. Rochefort, prieuré au XIe siècle, ville close démantelée au XVIe siècle.

Le bourg de Rochefort-sur-Loire fut créé vers l'an Mil par le comte d'Anjou Foulques Nerra. Il s'appela d'abord bourg Sainte-Croix, puis Sainte-Croix sous Rochefort, puis passées les années 1220, ville de Rochefort-sur-Loire. Son seigneur était l'abbesse de l'abbaye du Ronceray d'Angers, châtelaine de Cour-de-Pierre ; la Cour-de-Pierre étant un lieu-dit qui au cœur du bourg regroupait dans une même enceinte le logis seigneurial, le logis des gardes, le présidial (tribunal), la prison, l'église, les écuries, granges et pressoir.

Durant l'Empire Angevin (Plantagenêt) Rochefort fut une grande seigneurie de l'Anjou. En 1214, Jean sans Terre (fils d'Henri II et d'Aliénor d'Aquitaine) et ses alliés firent de Rochefort leur base d'opérations pour assiéger le château de Guillaume des Roches à La Roche-au-Moine (Savennières). Ils furent défaits par les troupes royales du Prince Louis, fils du roi de France Philipe Auguste.

Rochefort fut un refuge durant les guerres de religion. En 1562 l'un des chefs huguenots, le capitaine de Saint-Aignan, dit Desmarais, s'installe à Rochefort et défie les assauts des troupes royales dirigées par le duc de Montpensier. Mais après l'assaut final il fut pris et Montpensier le fit périr sur la roue.

Quelques années après, de 1590 à 1598, les trois frères Saint-Offange se rangent du côté de la Ligue. Ils tiennent le passage de la Loire, coupant les communications avec Saumur. Les troupes d'Henri IV assiègeront Rochefort pour reprendre ce passage de la Loire.

Rochefort : lieux et patrimoine

Monuments : Trois châteaux protégeaient la cité initiale de Rochefort-sur-Loire : Dieuzie (XIIe siècle), Saint-Offange (XIIIe siècle) et Saint-Symphorien. Les ruines du château de St Offange sont visitables. Le clocher de l'église Sainte-Croix (XVIe siècle) est celui de cette cité initiale qui a été démonté puis remonté à son emplacement actuel.

Architecture : maisons des XVe et XVIIe siècles dans le bourg, ancien logis de Cour-de-Pierre XVIe siècle, ancien logis des abbesses du Ronceray, ancien logis du Pilory XVe siècle, ancien logis de Martreau XVIIe siècle, ruines des forteresses d'Offange XIIIe siècle et de Dieuzie XIIe siècle, château XIXe siècle de Saint-Symphorien, château XIXe siècle de Dieuzie, château de La Guimonière XVIe siècle, moulins à cavier en ruine, église Sainte-Croix XIXe siècle (clocher XVe et XVIe siècles, monument historique 04/02/2008), chapelle Saint-Symphorien en vallée, fontaine et oratoire de Saint-Lézin (la croix blanche).

Protections : Outre les bâtiments inscrits ou recensés, Site formé par la confluence Maine-Loire et les coteaux angevins, Natura 2000 (vallée de la Loire de Nantes aux Ponts-de-Cé), Zone importante pour la conservation des oiseaux, Zone naturelle d'intérêt écologique floristique et faunistique (dont prairies de Rochefort et vallée du Louet), Zone humide d'importance nationale (Loire entre Maine et Nantes), Patrimoine mondial de l'UNESCO (Val de Loire entre Sully-sur-Loire et Chalonnes).

Sites et points de vue : vallée de la Loire et du Louet, site de la Corniche angevine [+] (site protégé 11/02/2003), ruines du château de Saint-Offange...

Vallée de la Loire

La Loire, vallée de la Loire.

Val de Loire, Châteaux, vignobles, fleuve royal et histoire de France

La Loire est un fleuve long de 1 020 kilomètres, ce qui en fait le plus long ayant son cours en France. Il prend sa source en Ardèche, au Mont Gerbier de Jonc, pour se jeter dans l'océan Atlantique à Saint-Nazaire.

Son bassin de 117 000 km² occupe plus d'un cinquième du territoire français.

Son embouchure se trouve dans la région des Pays de la Loire au sud de la Bretagne et à l'ouest de l'Anjou. La partie de son cours située en aval du confluent de la Vienne (à la hauteur de la commune de Montsoreau dans le Maine-et-Loire) et jusqu'à Saint-Nazaire s'appelle la Basse-Loire. Elle se jette dans l'océan Atlantique en Loire-Atlantique à travers un estuaire.

La vallée de la Loire héberge une grande variété de flore et de faune. On y trouve berges et bancs sableux, îlots recouverts de végétation, berges boisées, digues de protection, forêts. L'intégralité du fleuve a été inscrit comme Site d'importance communautaire du réseau européen Natura 2000 au titre des deux directives européennes Oiseaux et Habitats, en vue de la protection de sa faune et de sa flore sauvage, de sa biodiversité, de ses écosystèmes ainsi que des lieux de passage des espèces migratoires.

Les crues de la Loire sont assez fréquentes. La vie dans la vallée s'est organisée avec. Ainsi on y trouve de très nombreuses bâtisses surélevées, construites en étage.

La région est exposée aux risques d'inondations car situé en aval d'importantes rivières dont les crues sont de type inondation de plaine : la Mayenne, la Sarthe, le Loir et la Maine. Des rivières plus modestes peuvent aussi être à l'origine de crues comme l'Oudon, la Sèvre, la Moine, le Layon ou le Thouet.

Ainsi, 1846, 1856, 1866 et 1910 sont des années qui ont marqué l'histoire des crues de la Loire. Les vals ont été inondés par rupture des digues qui les protégeaient et des agglomérations ont été durement sinistrées.

Une digue protège une partie de cette vallée. En Anjou, on l'appelle communément « la levée ». Née au XIIe siècle dans la région de Saumur, la levée est une chose proprement angevine.

La tentation était forte de cultiver les terres du val riches en alluvions. Mais l'entreprise était trop difficile pour des particuliers. Henri Plantagenêt joua un rôle important dans la mise en place de la levée, chargeant des hommes de son entretien en même temps que sa construction avançait de Bourgueil à Saint-Martin-de-la-Place. Le système des levées se compléta vers l'aval jusqu'au XVe siècle.

A partir du XVIe siècle les levées servent à fixer le lit mineur du fleuve pour améliorer sa navigabilité. Au début du XVIIIe siècle les inondations devinrent très importantes et même catastrophiques, le rétrécissement du lit de la Loire ayant eu pour conséquence d'augmenter la hauteur de son cours. Malgré cela les constructions de levées continuèrent jusqu'à Chalonnes puis Montjean.

Au XIXe siècle l'ingénieur Comoy préconisa des déversoirs. Devant les nombreuses résistances à ce projet, un seul fut réalisé à Montjean, où la crue de 1910 rompit la levée édifiée après 1856.

Autrefois la Loire servait de voie de communication. Ce n'est plus le cas aujourd'hui ; celle-ci ne servant plus qu'au tourisme fluvial. Pour ce qui est de sa navigation commerciale, jusqu'en 1991 des péniches pétroliers remontaient encore de Nantes à Bouchemaine (Angers). Aujourd'hui, ce trafic commercial a totalement cessé.

Bien que ce fut par des embarcations de faible tonnage, la navigation fut importante avant le XIXe siècle, la Loire étant la seule voie utilisable entre l'océan et les pays du centre. Au XIIe siècle le fleuve transportait les tuffeaux, les ardoises, les vins, les fruits.

Au fil de l'eau, on peut y admirer de très nombreux châteaux. La concentration en monuments dans cette région a justifié le classement du Val de Loire en patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO, entre Sully-sur-Loire (Loiret) et Chalonnes-sur-Loire (Maine-et-Loire).

La vallée de la Loire est une partie de l'histoire de France avec les dynasties royales mais aussi la guerre de Vendée. On peut y découvrir les Châteaux de la Loire, comme par exemple Chambord, Azay-le-Rideau, Chenonceau, Langeais, Saumur, Ussé, Villandry.

Les paysages du Val de Loire, caractérisés par la combinaison des eaux du fleuve et de la végétation, ont inspiré de nombreux artistes, comme François Rabelais ou Hervé Bazin.

Le Val de Loire possède une agriculture riche : On y trouve divers terroirs qui, par la nature des sols, des reliefs et des orientations, produisent plusieurs vins : Anjou, Saumur, Touraine.

L'Anjou est un des centres les plus importants d'horticulture française ; les conditions naturelles y sont très favorables. Cette région est aussi la première productrice française de champignons, de cassis et de plantes en pot.

Il est à noter que la plupart des ponts ne date que du milieu du XIXe siècle. Passage stratégique du nord au sud, ils furent détruits au début de la 2e guerre mondiale. Des passeurs faisaient alors la navette d'une rive à l'autre.

Le Segréen

De l'autre côté de la Loire, sur sa rive droite le Segréen

Les bords de Loire sont inscrits sur la Liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est le plus grand site inscrit en France : 280 km de long entre Sully-sur-Loire dans le Loiret et Chalonnes-sur-Loire en Anjou.

La région Loire-Layon est caractérisée par des reliefs (coteaux) et par une forte présence de l'eau (Loire, Layon, crues du fleuve au printemps).

Partout où l'eau naturelle est présente, la faune est abondante : Sur les bords de l'eau et dans les prairies humides, on peut voir à certaines époques de l'année des hérons cendrés, des martin-pêcheurs, des balbuzard-pêcheurs, des sterne-naines en colonies sur les bancs de sable, des bergeronnettes des ruisseaux (lavandières). Tous ces oiseaux sont protégés.

Les haies bocagères sont très présentes : frênes, saules, prunelliers, sureaux et églantiers. Une fleur est particulièrement protégée : la fritillaire pintade, appelée "gogane" (floraison de mars à mai). Elle se reconnait facilement car elle possède une, voire deux clochettes à damier pourpre et rose.

À voir : Béhuard, La Possonnière, le moulin de la Roche, l'Arche, le château de Serrant ...

Béhuard : À 15 km d'Angers, entre les coteaux de Savennières et de Rochefort-sur-Loire, se trouve Béhuard. Le cours de la Loire est ponctué de nombreuses îles. Sur l'une d'entre elles, Béhuard s'est construit sur un rocher volcanique : les habitations sont modestes et les rues étroites. Ayant échappé à une noyade, Louis XI y fit construire une église à deux nefs en équerre et charpente en carène de bateau renversé.

Savennières : De l'autre côté de la Loire, Savennières se situe à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Angers, dans la zone du Val Angevin. La ville se compose des bourgs de Savennières, Épiré et Béhuard. Vignoble du Val-de-Loire, les vignes des coteaux de Savennières sont situées sur les communes de Savennières, Bouchemaine et La Possonnière. Elles produisent des vins blancs secs, voire demi-secs et quelques moelleux. Ce vignoble classé AOC (1952) couvre une superficie de 124 hectares au sud-ouest d'Angers sur la rive droite de la Loire. Les deux dénominations les plus connues de ce vignoble sont la Coulée-de-Serrant et la Roche-aux-Moines.

La Roche aux Moines est connue aussi pour une bataille qui s'y déroula : En 1214 Jean sans Terre (Plantagenêt) fit de Rochefort sa base d'opérations pour assiéger le château de Guillaume des Roches (La Roche-au-Moine). Jean fut défait par les troupes royales du Prince Louis (le futur Louis VIII), fils de Philippe Auguste.

La Possonnière : Plus en aval de la Loire, la commune de La Possonnière comporte plusieurs sites touristiques : le moulin de la Roche lien, la chapelle Saint-Roch, le pont de l'Alleud ... Également présent sur la commune, un parc d'attractions : L'Arche.

Le château de Serrant : Situé à Saint-Georges-sur-Loire à une quinzaine de kilomètres à l'ouest d'Angers (nationale Angers Nantes), le château de Serrant date de la Renaissance et a pour base les anciens fondements d'un château médiéval en schiste ardoisier. Un parc à l'anglaise du XVIIIe siècle entoure le château.

Le Segréen : Situé dans la partie nord-ouest du département de Maine-et-Loire, au nord de la Loire et à l'est de la Sarthe, le segréen se trouve à l'extrémité Est du massif armoricain, avec des sols argileux ou argilo-siliceux, et un relief modéré. Cette région est caractérisée par une alternance de vallons et de crêtes. La campagne segréenne ressemble à celle du choletais, avec un bocage dominant, bien que cette région ai un aspect déjà plus rude ; c'est l'Anjou noir. La sombre tonalité des schistes domine au flanc des vallées qui entaillent le plateau ondulé. Les schistes ardoisiers du segréen se prolongent au delà de la Maine, où l'on trouve les puits de Trélazé. Les rivières la Mayenne, l'Oudon et le Brionneau traversent ce territoire.

Vallée de la Mayenne : Dès le XVe siècle la navigation sur la rivière La Mayenne est importante. Des passages sont aménagés dans les barrages des moulins, les « portes marinières » et au milieu du XIXe siècle on construisit des écluses. De petites péniches naviguaient ainsi sur la Mayenne jusqu'à la ville du même nom. Par la suite, le développement du chemin de fer fut fatal à la navigation fluviale. Aujourd'hui, la Mayenne est navigable de Laval à la Loire, et a été canalisée de Laval à Mayenne.

La Mayenne est une rivière de bocage. Le paysage de bocage naît de l'étroite association de l'arbre, du ruisseau et de la prairie. Les chemins sont d'étroits passages qui serpentent entre deux haies. La pluie fine, la bruine, est un élément habituel du paysage, qui entretient la boue des chemins. Les vallées y sont nombreuses. Les plus vieux sites habités sont les villages. Ce n'est qu'à la fin du moyen âge que l'on voit se développer les fermes éloignées des autres habitations. Mais villages et hameaux présentent les mêmes caractères, tous deux sont à l'écart des grandes routes, au fond d'un vallon près d'une source d'eau.

De ses autres oeuvres, on peut citer : Jour (poèmes 1947), La Tête contre les murs (1949), La Mort du petit cheval (1950), Humeurs (poèmes 1953), Au nom du fils (1960), Chapeau bas (1963), Le Matrimoine (1966), Les Bienheureux de La Désolation (1970) et L'École des pères (1991).

Membre de l'Académie Goncourt en 1960, il est élu au couvert de Francis Carco et en devient président en 1973. En 1980 il obtint le prix Lénine, haute distinction accordée du temps de l'Union soviétique.Le Baugeois

En allant sur Angers, La Pointe, le Baugeois

La confluence Loire Maine est un lieu privilégié pour la faune. Les berges naturelles et la végétation des bords de Loire assurent un gîte pour les espèces qui affectionnent les prairies naturelles et humides.

Le décret du 23 février 2010 a classé l'ensemble formé par la confluence Maine-Loire et les coteaux angevins. Le site classé s'étend sur plus de 2 000 hectares et concerne dix communes : Angers, Béhuard, Bouchemaine, Denée, La Possonnière, Mûrs-Erigné, Rochefort-sur-Loire, Sainte-Gemmes-sur-Loire, Saint-Jean-de-la-Croix et Savennières. Plusieurs sites comme l'île de Béhuard, la Roche aux Moines, la pierre Bécherelle ou encore les vignobles des coteaux de Savennières, sont inclus dans le périmètre de ce classement.

Épiré : Village rattaché à la commune de Savennières, Épiré se trouve près de La Pointe. Le château d'Épiré a été construit en 1850 sur une ancienne maison de maître. Comme dans le reste de l'Anjou, la vigne y a été implantée dès l'époque Romaine, et s'y est développé au IXe siècle.

À voir : En bord de Loire se trouve un éperon rocheux. La Pierre Bécherelle, monolithe d'une hauteur de 15 mètres sur lequel on peut faire de l'escalade, était un lieu de repère des mariniers au temps où les bateaux étaient utilisés pour le transport de marchandises.

Randonnée de la Loire à la Maine : En partant de Savennières, suivre le chemin balisé en bord de Loire vers Epiré (la Pierre Bécherelle), parcours jusqu'à La Pointe sur le sentier balisé en jaune (château et parc du Petit Serrant, confluence Loire Maine, village de La Pointe), prendre le long de la Maine pour arriver à Pruniers, puis à Bouchemaine.

Bouchemaine : La commune est née en 1792 de la réunion de deux paroisses : celle de Saint-Aubin de Pruniers et de Saint-Symphorien de Bouchemaine, auxquelles fut ajouter le village de La Pointe (embouchure de la Maine). À voir sur Bouchemaine : Abbaye du XVIIe siècle, Église Saint-Symphorien et son choeur du XIIe siècle, Petit pont de Pruniers ...

La Maine, formée de la confluence de la Mayenne et de la Sarthe, se jette dans la Loire au niveau de la commune de Bouchemaine, dont elle est l'un des affluents les plus importants.

Angers : Situé au centre du département, et entouré des quatre pays angevins que sont le Segréen, le Baugeois, le Saumurois et les Mauges, Angers s'est développé à partir d'un promontoire rocheux qui domine la Maine et les basses vallées angevines. De basse altitude (12 à 64 mètres), une partie de son territoire se compose de vastes prairies inondables qui subissent régulièrement les crues de la Maine. L'agglomération d'Angers est la plus importante du département.

Le château du roi René : Situé près du centre ville d'Angers, c'est une vaste forteresse construite au XIIIe siècle sur l'emplacement de l'ancienne forteresse des Comtes d'Anjou. Etabli au milieu du IXe siècle sur un site d'origine mésolithique, il date, pour ses parties les plus anciennes, des Xe et XIe siècles, du temps des comtes ingelgériens (dont Foulques Nerra). Entre 1435 et 1453, René d'Anjou fait doubler le logis royal d'une galerie dont l'escalier porte sur la voûte sa devise en dieu en soi. Le châtelet est édifié vers 1450. Ses autres réalisations ont disparu lien .

Les Basses vallées angevines : Vastes étendues inondables situées au nord d'Angers cette zone est traversée par trois cours d'eau que sont la Mayenne, la Sarthe et le Loir. Ces rivières sont soumises à des débordements fréquents. Cette zone humide, d'environ 4 500 ha, comporte un habitat composé de prairies, de haies, de fossés et de mares, à l'origine d'une diversité d'espèces animales et végétales. Ces habitats constituent une escale pour les oiseaux migrateurs et parfois une zone de repli lors des vagues de froid.

Le Baugeois : Cette zone du nord-est du département de Maine-et-Loire est une partie de l'ancienne province d'Anjou, dont la capitale naturelle est la petite ville de Baugé, qui fut chef-lieu d'arrondissement de 1800 à 1926. Ce territoire présente des terrains sablonneux, siliceux ou calcaires, et une couverture en forêts importante. Le Baugeois est la partie la plus boisée du département. Dans cette région le bocage se fait plus clair que dans le département de la Sarthe, donnant une impression d'un pays plus hospitalier. Au nord-ouest, l'extraction d'argile pour la production de brique, de tuile et de carreaux a modifiée le paysage. Les rivières le Loir, l'Authion et le Couasnon traversent ce territoire.

La vallée de l'Authion : Cette vallée de la rivière du l'Authion est une région de bocage, une vaste plaine alluviale qui s'étend à l'Est d'Angers tout au long de la Loire. Des travaux ont façonné son cours d'eau avec pour objectifs de réguler la navigation de la Loire et assécher la vallée de l'Authion.

Monuments historiques :

- Château d'Angers, forteresse construite au XIIIe siècle sur l'emplacement de l'ancien fort des comtes d'Anjou.

- Cathédrale Saint Maurice, située au sommet du rocher de schiste sur lequel la ville d'Angers a pris naissance, elle est un mélange d'art roman et d'art gothique.

- Ancien évêché, ancien palais épiscopale bâti sur des bases plus anciennes.

- Abbaye royale de Fontevraud, abbaye royale fondée en 1101 par Robert d'Arbrisseau, ensemble monastique mêlant art roman, gothique et renaissance.

- Hôtel de Maquillé, ancien hôtel du prévôt de Craon du XIIIe siècle, transformé au commencement du XVIIe en jeu de paume.

En allant à l'est

Beaulieu-sur-Layon

Son vignoble est la première activité de la commune

Commune rurale et viticole, Beaulieu-sur-Layon se situe à 20 kilomètres au sud d'Angers, au cœur des Coteaux du Layon.

Beaulieu : situation et géographie

Beaulieu-sur-Layon est un village français situé dans l'Ouest de la France, dans le département de Maine-et-Loire. Le département du Maine-et-Loire fait partie de la région des Pays de la Loire, et se situe à l'est de la Loire-Atlantique.

Si Beaulieu est une commune constituée de reliefs, une partie de celle-ci se trouve sur la vallée du Layon. L'altitude du territoire de la commune varie de 17 à 104 mètres, pour une altitude moyenne de 61 mètres, et pour une superficie de 12,78 km².

La géologie de la région est marquée par un accident géologique majeur, la faille du Layon, qui s'étire sur 120 km entre la Loire-Atlantique et le Maine-et-loire (Doué-la-Fontaine). Cette faille est jalonnée de nombreux bassins sédimentaires carbonifères, dont certains possèdent des gisements productifs en charbon.

Communes des alentours :

Rablay-sur-Layon ~ 2 km

Champ-sur-Layon ~ 5 km

St-Lambert-du-Lattay ~ 5 km

Mozé-sur-Louet ~ 7 km

Denée ~ 8 km

Faye-d'Anjou ~ 8 km

Chanzeaux ~ 8 km

St-Aubin-de-Luigné ~ 9 km

Beaulieu : la commune

La plupart des commerces se situent dans le centre du village : boulangerie pâtisserie, supérette, bar tabac, coiffeur, etc.

Nombre d'habitants : 1431

Les Belloquois

Superficie : 12,78 km²

Mairie de Beaulieu : 4 rue mairie - 49750 Beaulieu sur Layon.

Région : Pays-de-la-Loire

Département : Maine-et-Loire

Arrondissement : Angers

Canton : Thouarcé

La commune possède de nombreux points de pêche.

Beaulieu : histoire et patrimoine

Toute la vallée du Layon fut habitée dès l'époque préhistorique. Le dolmen, constitué de cinq pierres, est là pour en témoigner. Du XIe au XVIIe siècle, la terre de Beaulieu formait avec celle des communes voisines un vaste domaine des comtes d'Anjou que Foulques Néra offrit à l'abbaye du Ronceray vers 1038.

Durant les guerres de vendée, le pont barré fut le témoin de la bataille du 19 septembre 1793. Le 19 septembre 1793 au Pont-Barré sur le Layon, près de Saint-Lambert et de Beaulieu, les forces républicaines se heurtèrent aux forces vendéennes. La bataille s'engagea et les vendéens en nette infériorité numérique parvenait toutefois à résister aux offensives bleues. Cependant des renforts vendéens inversa la tendance et les républicains durent battre en retraite.

Les deux épidémies de choléra de 1834 et 1849 furent les dernières réelles souffrances que la commune eut à endurer. Dés 1843, débuta la construction de nouvelles maisons pour donner la configuration actuelle du bourg.

Sites à voir : église (abside, monument historique 17/07/1926), dolmen, ancien prieuré du XVIIe siècle (actuelle mairie), chapelle romane du XIIe siècle, l'hôtel Desmazières du XVIIe siècle (monument historique 26/06/1968), logis de la Pinsonnière (monument historique 06/12/1984), la maison Gouin, pont barré et ses abords (site protégé 14/10/1931).

Beaulieu : viticulture

La commune s'inscrit dans la grande région viticole française qu'est le Val de Loire. La route du vin traverse la commune.

Avec 408 hectares de vignes, la viticulture est la première et la plus ancienne activité de la commune. Ce vignoble est situé entre le Quart de Chaume et le Bonnezeaux, sur un sol à dominante schisteuse, siliceuse et argileuse.

De St Aubin à Doué

De St-Aubin à Doué, Martigné Briand

De Saint-Aubin à Doué

Moulin à vent de la Pinsonnerie (Faye d'Anjou) : Ce moulin à vent, à farine, a été construit à la fin du XVIIIe siècle. Il est de type cavier, à cône en maçonnerie. Il est équipé d'ailes Berton et a cessé son activité en 1926. Plusieurs châteaux bordent le Layon. C'est notamment le cas de Chanzé et du Fresne.

Bonnezeaux : Cette appellation ne produit que des vins blancs moelleux à base de cépage Chenin blanc. L'aire d'appellation s'étend sur 100 hectares sur la seule commune de Thouarcé.

Le château : une première forteresse, aujourd'hui disparue, avait été construite au XIIe siècle entre le château actuel et l'église par Brient de Martigné, premier seigneur connu en 1152, connétable de Geoffroy Plantagenêt. Surplombant la rive droite du Layon, ce château a conservé toute sa splendeur du gothique auquel fut adjoint l'art de la Renaissance. Les souterrains médiévaux rappellent les protections nécessaires de l'aire moyenâgeuse.

Dans la région on rencontre des troglodytes. Ce type de construction est fréquent dans le saumurois, tout au long de la rive gauche de la Loire. Autrefois habitats, ce sont aujourd'hui principalement des caves à champignon ou à vin. La particularité de Louresse-Rochemenier est d'être dans le sol et non creusé dans les parois de tuffeau lien .

Le troglodyte est un nom donné aux hommes qui vivaient en Afrique dans des cavernes. Par extension, ce sont des habitats creusés dans la roche (caverne ou carrière).

Doué-la-Fontaine se trouve dans le Douessin, au cœur du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, à 10 km de Montreuil-Bellay, 14 km de Saumur et à 40 km de Cholet. Il y a 20 à 25 millions d'années, la Mer des Faluns occupait l'emplacement de la commune de Doué-la-Fontaine. L'éloignement de ses eaux vers l'ouest laissa place au falun, épaisse couche de calcaire coquillier. A voir à Doué : les nombreux horticulteurs de roses, la journée de la rose en juillet lien, le zoo lien ...

Il conquit également Cholet, la cité des Mauges, lors de l'expansion angevine du XIe siècle.

Au nombre des ouvrages dont il a été l'initiateur, on trouve par exemple : le château de Montjean-sur-Loire, Beaupréau, Saint-Nicolas d'Angers, Saint-Martin d'Angers, le prieuré de Châteauneuf, le château de Chemillé, l'abbaye de Ronceray à Angers, le château du Lude, le château de Durtal, le château de Beaufort, le château de Seiches, le château de Baugé, le château de Segré, le château de Brissac, le château de Pouancé, le château de Faye, le château de Montreuil-Bellay, le château de Maulevrier, le château de Briollay, le château de Saint-Florent-le-Vieil et l'église.

Foulques Nerra était membre de la lignée des Ingelgeriens, lignage de la noblesse franque issu d'Ingelger, vicomte d'Angers. Cette famille, aussi appelé première maison d'Anjou, se composait de deux lignées : La première issue d'Ingelger, a instaurée la puissance angevine, et s'est éteinte en 1060 avec la mort de Geoffroy II Martel. La seconde lignée est issue de Geoffroy II Ferréol, et aboutira à Geoffroy V Plantagenêt qui, en épousant Mathilde de Normandie, fondera la dynastie Plantagenêt.Le Saumurois

Le Saumurois, Montreuil Bellay.

Le Saumurois est une région qui se situe aux alentours de la ville de Saumur, ville d'art et d'histoire, dans le département de Maine-et-Loire et la région Pays de la Loire. Son territoire s'étend au sud-est d'Angers, délimité au nord par la Loire et à l'est par le Layon.

Les paysages du Saumurois sont composés principalement d'une campagne ouverte et de quelques massifs forestiers. Pays du Sud Loire, cette région est particulièrement riche en paysages, faunes et flores.

Outre de nombreux monuments, tels le château de Montsoreau, le château de Saumur ou la collégiale de Cunault, on y rencontre également des troglodytes, des caves de champignons et des vins pétillants.

La géologie de cette région est marquée par le tuffeau et l'ammonite. Pierre blanche et tendre, le tuffeau est une variété de tuf, craie micacée ou sableuse à grain fin, de couleur blanche ou crème parfois jaunâtre. Elle est extraite de carrières dans des strates de l'ère secondaire au crétacé supérieur. Cette pierre de taille tendre permet de bâtir et de réaliser les décors typiques de l'architecture de la Renaissance. Le tuffeau de la vallée de la Loire (Touraine et Anjou) est employé en construction (habitations, châteaux de la Loire). Il est extrait le plus souvent du sous-sol de coteaux bordant la rivière, créant ainsi des galeries ou des caves de plusieurs kilomètres. L'ammonite est un genre de coquilles fossiles qui ressemblent à des cornes de bélier. Elles ont disparus lors de l'extinction du Crétacé il y a 65 millions d'années.

En prolongement de la Touraine, la vallée angevine y est large et s'étend jusqu'à Angers. Les rivières le Layon, le Thouet et l'Aubance traversent le saumurois. Leurs vallées affirment leur individualité dans le paysage, notamment marquée par leurs vignobles. Sur le département, la durée d'ensoleillement est plus élevée sur le Saumurois et le Layon, ce qui a permis le fort développement de la viticulture. L'agriculture se compose également de polyculture, de cultures céréalières et de vergers.

Quelques sites à voir : le zoo de Doué, le Musée des anciens commerces de Doué, le village troglodytes de Louresse-Rochemenier, le château de Brézé, l'abbaye Royale de Fontevraud, le château de Saumur, l'école nationale d'équitation et son cadre noir, le musée des blindés, le musée du champignon ...

Située à l'extrême sud-est du département de Maine-et-Loire, Montreuil-Bellay est une commune située sur la rivière Thouet (rivière prenant sa source en Vendée et se jetant dans la Loire). Située au sein du Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine, la ville de Montreuil-Bellay, chef lieu de canton, compte 4 461 habitants répartis entre le centre ville, structuré autour de l'espace médiéval et de sept villages (Méron, Balloire, Panreux, Trézé, Champ de Liveau, La Motte Bourbon, Lenay). Montreuil Bellay comporte également un très joli château.

Le château de Brézé

Situé à 16 km de Saumur, il fut bâti à partir du XIe siècle. Le château de Brézé possède un remarquable réseau souterrain. On peut y découvrir une demeure seigneuriale et ses écuries, un chemin de ronde, des cuisines, des celliers ; l'ensemble ouvrant sur les plus profondes douves sèches d'Europe. En surface, ce grand château Renaissance est complété par une architecture de style néogothique.

L'abbaye de Fontevraud

L'abbaye de Fontevraud est une abbaye royale ne dépendant d'aucun ordre, fondée en 1101 par Robert d'Arbrissel, et située près de Saumur en Anjou (Maine-et-Loire), près du confluent de la Loire et de la Vienne. La grande particularité de l'abbaye a été d'accueillir à la fois des hommes et des femmes dans des couvents séparés et d'avoir dès sa fondation été dirigée exclusivement par des abbesses, selon la règle édictée par son fondateur.

Le château de Saumur

Au cœur du Val de Loire, le château de Saumur est situé sur la route historique de la Vallée des Rois, sur la route historique des Plantagenêt et dans le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine. Construit au sommet du coteau dominant la Loire, il offre aux regards une silhouette inoubliable ; bon nombre de cartes postales s'en sont fait l'écho. Dominant la ville ancienne qui s'étale à ses pieds, il est un des plus beaux témoignages des rois de France lien .

À voir également sur Saumur, le Musée des blindés.

Les Plantagenêt sont une dynastie princière dont le premier membre est Geoffroy V (comte d'Anjou et du Maine, 1128-1151), dont le père Foulques d'Anjou rattacha le Maine au Comté d'Anjou, et dont les successeurs régnèrent sur le royaume d'Angleterre de 1154 à 1399.

À l'origine, les Plantagenêt sont des princes français héritiers des comtes d'Anjou. Le premier membre, Geoffroy V Le Bel (1128-1151), se maria avec Mathilde l'Impératrice, fille et héritière désignée d'Henri 1er d'Angleterre et veuve d'Henri V de Germanie, empereur du Saint Empire Romain Germanique.

C'est son fils Henri II qui fera valoir ses droits par un voyage en Angleterre en 1153 où il contraint Etienne de Blois à le reconnaître pour héritier. Il est investi du trône en 1154. Bien que désormais roi d'Angleterre, Henri II choisit d'être enterré dans l'abbaye de Fontevraud, aux confins de l'Anjou et de la Touraine. Richard Cœur de Lion (1189-1199), qui succède à son père Henri II, repose dans ce même monastère.Troglodyte : type de construction creusée dans les parois. L'habitat troglodytique est une architecture consistant à aménager des habitats sous-terrains ou creusés dans le rocher, notamment dans les coteaux qui surplombent la Loire.

En allant au sud

Saint-Lambert-du-Lattay

Musée du vin et de la vigne, guerres de vendée

Commune rurale d'Anjou, l'histoire de Saint-Lambert-du-Lattay est marquée par la viticulture et par les guerres de vendée.

Saint-Lambert : situation et géographie

Saint-Lambert-du-Lattay est un village français situé dans l'Ouest de la France, dans le département de Maine-et-Loire. Le département de Maine-et-Loire fait partie de la région des Pays de la Loire, et se situe à l'Est de la Loire-Atlantique.

Saint-Lambert est une commune de la vallée du Layon. Deux rivières la traverse : au nord le Layon et à l'est l'Hyrôme. Ce territoire est partagé par deux unités paysagères : d'une part un plateau situé sur un bloc affaissé des Mauges incliné vers la vallée du Layon, et d'autre part les vallées du Layon et de l'Hyrôme. Son altitude varie de 16 à 96 mètres, pour une altitude moyenne de 56 mètres, et une superficie de 14,44 km².

Saint-Lambert-du-Lattay se situe sur la RD 160, entre Angers (25km) et Cholet (35 km), à 4 km de l'autoroute A87.

Communes des alentours :

Chanzeaux ~ 4 km

Saint-Aubin ~ 5 km

Beaulieu-sur-Layon ~ 5 km

Rablay-sur-Layon ~ 6 km

Rochefort-sur-Loire ~ 7 km

Savennières ~ 9 km

Champ-sur-Layon ~ 8 km

Chaudefonds ~ 9 km

Saint-Lambert : la commune

La commune dispose de plusieurs commerces situés pour la plupart dans le centre : agence postale, auberge, bar tabac, boulangerie pâtisserie, pharmacie, supérette, etc.

Sur le territoire de la commune on trouve de nombreux points de pêche.

Nombre d'habitants : 1761

Saint-Lambertin(e)

Superficie : 14,44 km²

Mairie de Saint-Lambert : 11 rue Rabelais - 49750 St Lambert du Lattay.

Région : Pays-de-la-Loire

Département : Maine-et-Loire

Arrondissement : Angers

Canton : Thouarcé

Saint-Lambert : histoire

Comme beaucoup de communes de la région, les guerres de vendée ont marqué l'histoire de Saint-Lambert. Au moment des guerres de Vendée, la paroisse de Saint-Lambert est l'une des première à se soulever. Elle est très durement touchée par cette guerre, notamment par la bataille du Pont-Barré du 19 septembre 1793, et les colonnes infernales de Turreau en 1794. Le 19 septembre 1793 au Pont-Barré sur le Layon, près de Saint-Lambert, les forces républicaines se heurtèrent aux forces vendéennes. La bataille s'engagea et les vendéens en nette infériorité numérique parvenait toutefois à résister aux offensives bleues. Cependant des renforts vendéens inversa la tendance et les républicains durent battre en retraite.

Au début du XXe siècle le phylloxéra ravage le vignoble. La population se tourne alors vers la culture des herbes médicinales. Le vignoble reconstitué, cette culture décline et sera reprise par les communes voisines de Chanzeaux et Chemillé.

À voir sur la commune le pont barré et ses abords, site protégé.

Saint-Lambert : viticulture

La commune s'inscrit dans la grande région viticole française qu'est le Val de Loire.

Un musée de la vigne est présent sur le territoire : le Musée de la vigne et du vin d'Anjou.

Situé au cœur des Coteaux du Layon, dans d'anciens celliers, ce musée une découverte de la culture de la vigne et de la fabrication du vin, depuis la plantation jusqu'à la mise en bouteille.

La Jumellière

Sur la route qui va de Chemillé à Chalonnes, cette commune rurale d'Anjou a deux rivières qui la traverse.

Commune rurale, La Jumellière se situe à une trentaine de kilomètres au sud d'Angers, dans la région des Mauges, près des coteaux du Layon. Elle est traversée par deux rivières : l'Oyon et le Jeu.

La Jumellière : situation et géographie

La Jumellière est un village français situé dans l'Ouest de la France, dans le département de Maine-et-Loire. Le département du Maine-et-Loire fait partie de la région des Pays de la Loire, et se situe à l'est de la Loire-Atlantique.

Territoire rural d'Anjou de la région des Mauges, son altitude varie de 20 à 104 mètres, pour une altitude moyenne de 62 mètres, et sa superficie est de 29,09 km².

Les cours d'eau Le Jeu et l'Oyon traversent le village. Une partie de la vallée du Jeu est classée en zone Naturelle d'Intérêt Écologique, Floristique et Faunistique. Cette zone concerne les communes de Chalonnes-sur-Loire, Chaudefonds-sur-Layon, La Jumellière, Neuvy-en-Mauges et Saint-Laurent-de-la-Plaine.

Les Mauges sont une petite région située à l'extrême sud-est du Massif armoricain, délimitée au nord par la Loire et au sud par la Sèvre nantaise. Elle se trouve entre Nantes, Angers et Cholet.

Les communes aux alentours :

Chaudefonds-sur-Layon ~ 5 km

Saint-Lézin ~ 6 km

Chemillé ~ 8 km

St-Aubin-de-Luigné ~ 9 km

Chalonnes-sur-Loire ~ 9 km

St-Laurent-de-la-Plaine ~ 9 km

Chanzeaux ~ 10 km

La Chapelle-Rousselin ~ 11 km

Neuvy-en-Mauges ~ 11 km

St-Lambert-du-Lattay ~ 11 km

Rochefort-sur-Loire ~ 12 km

Melay ~ 12 km

La Jumellière : la commune

Plusieurs infrastructures sont présentes sur le territoire : école, agence postale, bibliothèque, maison de retraite, commerces, etc.

Nombre d'habitants : 1300

Les Jumellinois Jumellinoises

Superficie : 29,09 m2

Mairie de La Jumellière : 1 place de la Mairie - 49120 La Jumellière.

Diverses manifestations ont lieu chaque année, notamment des séances de variétés organisées par La Troupe théâtrale et le Foyer des jeunes, mais aussi la Randonnée du cochon (juin) et la Fête du cochon (août). Présent aussi sur la commune, une batterie fanfare l'Espérance Musicale.

La Jumellière fait partie du canton de Chemillé et de l'arrondissement de Cholet, et est intégrée à la Communauté de Communes du Chemillois. L'intercommunalité de Chemillé regroupe 13 communes. Située dans le pays des Mauges, entre les coteaux du Layon, le Choletais et le Saumurois, cette région bénéficie de la douceur du climat angevin favorable à la culture.

La Jumellière : histoire et patrimoine

La Jumellière était le nom d'une famille qui s'éteignit en 1529 avec René de La Jumellière. Le nom du village vient des deux petites vallées "jumelles" qui l'entourent : la vallée de l'Oyon, avec ses coteaux pierreux couverts de genêts, et la vallée du Jeu, sauvage et pittoresque.

Au Moyen-Âge existait un château féodal qui appartenait à la famille de La Jumellière. La dernière héritière épousa vers 1330 Louis de Beaupréau, auquel le domaine fut rattaché.

Durant les guerres de Vendée, en janvier 1794, les Vendéens se battaient contre les Républicains. Ils arrivèrent à La Jumellière où ils emmenèrent femmes, enfants et conseillers municipaux dans un pré profond pour les tuer. Le bourg a presque entièrement brûlé à la Révolution et a été reconstruit au centre d'un territoire à l'agriculture riche.

À voir sur la commune : Ancien château XVIIIe siècle (derrière l'église), Château de La Faultrière XIXe siècle, Château des Buhards XIXe siècle.

Château des Buhards : Monument historique Inscrit par arrêté du 09/08/1999, situé sur l'emplacement d'une seigneurie attestée au XVIe siècle, au-dessus d'un vallon profond affluent au Layon, c'est René Montrieux, administrateur des Ardoisières d'Angers, qui le fit édifier entre 1853 et 1856.

Les Mauges

Les Mauges, Loire et Sèvre nantaise

Le terme de Vendée militaire désigne une zone s'étendant jusqu'aux Ponts-de-Cé.

La région des Mauges se situe dans la partie sud-ouest du département de Maine-et-Loire, délimitée au nord par la Loire, à l'ouest et au sud par la Sèvre nantaise, et à l'est par le Layon.

Situés à l'extrême sud-est du massif armoricain, les Mauges sont caractérisées par un relief composé de vallées encaissées et un réseau hydrographique dense. Les paysages ont conservés leurs bocages et sont sillonnés de vallées, en particulier celles de l'Èvre et de la Sèvre nantaise. Cette contrée vallonnée culmine au puy de la garde (216 mètres), Saint-Georges-des-Gardes étant le plus haut village des Mauges.

La Loire délimite la partie Nord du Pays des Mauges. Plus long fleuve de France, elle entre définitivement en Maine-et-Loire au confluent de la Vienne. Jusqu'aux Ponts-de-Cé sa vallée ne se différencie guère du val tourangeau, pour continuer jusqu'à Montjean dans une large vallée qui s'encaisse petit à petit dans des roches plus anciennes, la surplombant parfois en falaises importantes. A partir de Champtoceau la Loire angevine entre dans un autre domaine.

La Sèvre-Nantaise prend sa source dans les Deux-Sèvres et se jette dans la Loire à Nantes, après avoir parcouru 136 km successivement en Deux-Sèvres, Vendée, Maine-et-Loire et Loire-Atlantique. En Maine-et-Loire, cette rivière traverse la commune du Longeron, en passant de Mortagne-sur-Sèvres (sud-est) à Clisson (nord-ouest).

À voir dans les Mauges : le Musée des métiers de St Laurent, le Musée du textile de Cholet, le Musée d'art et d'histoire de Cholet, le Parc oriental de Maulévrier [+] ...

Et puis aussi

Mayenne et Loire

Maine-et-Loire est le nom choisi en 1790 (1) pour le département qui devait succéder à l'Anjou. Bien que légèrement plus petit, le département succéda à la majeure partie de l'ancienne province d'Anjou en héritant de sa capitale, Angers, et de la majorité de ses autres villes importantes (Segré, Baugé, Saumur et Cholet). Si au début il fut question que le chef-lieu soit installé alternativement à Angers et à Saumur, Angers fut choisie définitivement le 25 juin 1790.

Note 1 : Le Maine-et-Loire est né par décret de l'Assemblée Nationale du 26 février 1790, contresigné par le Roi le 4 mars 1790.

Si l'appellation de départ fut "Maine-et-Loire", de 1791 à 1794 la dénomination de "Mayenne-et-Loire" revient épisodiquement. Ce nom associait la Loire à l'un de ses affluents, la Mayenne.

Après avoir traversée les villes de Mayenne, Laval et Château-Gontier, la Mayenne reçoit les eaux de la Sarthe et du Loir, pour finir par traverser la ville d'Angers. A Angers ces trois rivières forment une large voie fluviale qui prend le nom de Maine (nom signifiant "grande" et "principale", terme français du Moyen Âge).

Géographiquement, la Maine est en réalité la Mayenne. Mais de tout temps on a voulu distinguer la rivière avant et après la confluence avec la Sarthe. Jamais la partie qui coule à Angers ne s'est appelée la Mayenne.

La Maine est une rivière française très particulière puisqu'elle n'a pas de source ; elle est formée de la confluence de la Mayenne et de la Sarthe. Cette grosse rivière est cependant très courte, puisqu'elle n'a que 12 km de parcours, se jetant dans la Loire au niveau de la commune de Bouchemaine (La Pointe).

Le département de Maine-et-Loire se situe dans l'ouest de la France. Il est traversé par la Loire.

Relief : Partagé entre le bassin parisien (Anjou blanc, est du département) et le massif armoricain (Anjou noir, Ouest du département), le département comporte plusieurs reliefs, tels la vallée de la Loire, les coteaux du Layon, la confluence Maine-Loire ou les Basses vallées angevines. Le Puy de la Garde (ou colline des Gardes) est le point culminant du département à 210 mètres, pour une altitude moyenne inférieure à 100 m. Sa superficie est de 7 165 km2 (125 x 110 km), et représente 1,32% du territoire métropolitain.

Hydrographie : Le fleuve La Loire est l'artère principale du département. Elle parcourt 123 km dans le département, sur les 1013 km qui en font le plus grand fleuve français. Les principales rivières sont, d'est en ouest : le Thouet, l'Authion, le Loir, la Sarthe, la Mayenne, l'Oudon, , la Maine, deuxième cours d'eau du département et qui ne s'écoule que sur 12 km avant de rejoindre la Loire, l'Aubance, le Layon, l'Evre, la Moine.

Climat : Son climat est tempéré, de type océanique. Le climat angevin est particulièrement doux, compte tenu de sa situation entre les influences océaniques et continentales. Généralement les hivers sont pluvieux, les gelés rares et les étés ensoleillés.

Composée de plusieurs territoires, l'unité de l'Anjou lui vient de son histoire : marche-frontière entre Armorique et pays de la Loire, entre Normandie et Aquitaine. Ainsi le département peut se découper en cinq zones : le Baugeois, le Saumurois, les Mauges, le Segréen, et la Région d'Angers.

Les pays de l'Anjou

Territoires du Maine-et-Loire, pays d'Anjou.

Les pays du Segréen, du Baugeois, du Saumurois et des Mauges en sont le cœur, sans oublier Angers qui occupe une position centrale.

LA PROVINCE D'ANJOU

Avant de devenir le département de Maine-et-Loire à la Révolution (1), la province se nommait Anjou et comprenait un ensemble plus vaste que le département d'aujourd'hui.

Le territoire qui formait cette province s'étendait :

- au nord-ouest sur le département de la Mayenne (tiers Sud de la Mayenne dite Mayenne angevine),

- au nord-est sur une partie du département de la Sarthe (Maine angevin),

- à l'est sur une partie de l'Indre-et-Loire (Touraine),

- au sud-est sur une partie des Deux-Sèvres et de la Vienne,

- et à l'ouest sur une partie de la Loire-Atlantique.

Aujourd'hui, dans le langage courant, le nom Anjou est souvent associé au département de Maine-et-Loire, qui en a fait son emblème.

LES TERRITOIRES DU XIe AU XXe SIÈCLE

À la fin du XVIIIe siècle, le Maine-et-Loire se compose de cinq arrondissements : Angers, Baugé (2), Cholet, Saumur et Segré. Héritage historique et culturel, on retrouve dans plusieurs ouvrages les indications d'un territoire composé de ce découpage : le Segréen, le Baugeois, le Saumurois et les Mauges. D'un point de vue géographique, on y cite également le territoire de la Vallée (3).

Selon l'ouvrage Visages de l'Anjou (4), les régions naturelles se composent du Segréen ou Craonnais qui s'étend de la Bretagne jusqu'à la Sarthe, du Baugeois qui occupe la partie orientale de l'Anjou, du Saumurois qui prolonge la Touraine, des Mauges ou Choletais qui s'étendent au sud-ouest du Layon, et de la Vallée angevine, qui large jusqu'aux Ponts-de-Cé, se rétrécit ensuite.

Il est également indiqué dans cet ouvrage que les villes de Segré, Baugé, Saumur et Cholet ont donné leur nom à la région qu'elles dominent, ce qui correspond aux grandes divisions historiques et naturelles.

Les limites Est-Ouest sont parfois difficiles à établir. Ces auteurs (4) fixent les limites du Segréen et du Baugeois à la vallée de la Sarthe, et des Mauges et du Saumurois à celle du Layon. La vallée du Layon occupe une zone de contact entre le Bassin parisien (est) et le Massif armoricain (ouest) (5). À noter qu'à la fin du XVIIIe siècle, pendant les guerres de Vendée, le Layon servira de ligne de démarcation entre républicains et royalistes. Célestin Port (6) précise qu'au début du XIe siècle les Mauges sont une zone qui s'étend du Layon (rivière) aux confins du Pays de Rezé (Loire-Atlantique), de la Loire (fleuve) à la Moine (rivière passant près de Cholet). Un autre auteur (7) indique que c'est la vallée du Layon qui sépare les deux régions que sont à l'Ouest, les Mauges, et à l'Est, le Saumurois.

À la fin du XIXe siècle, Alexandre Salies (8) décrit les territoires existants en Anjou au XIe siècle :

- au nord-ouest, le Comté d'Anjou d'outre Maine est délimité à l'Est par la Sarthe et au sud par la Loire,

- au nord-est, le Comté d'Anjou de deçà la Maine est délimité au Sud par le Layon jusqu'à Tigné, puis par la Loire,

- au sud-est, le Saumurois, à partir de Doué et Chenehutte pour sa partie Est, jusqu'à la Loire pour sa partie Nord,

- et au sud-ouest, les Mauges délimités sur sa partie Nord-Est par le Layon jusqu'à Thouarcé.

Au début du XXe siècle Charles Berlet (9), évoquant les divisions du XVIIIe siècle, mentionne pour l'Anjou quatre territoires : Baugeois, Mauges, Saumurois et Segréen.

Une carte de 1958 (10) indique un découpage géographique en cinq territoires :

- au nord-ouest, le Segréen qui est délimité à l'Est par la Sarthe,

- au nord-est, le Baugeois qui est délimité au Sud par la vallée de l'Authion remontant jusqu'à Beaufort,

- au sud-est, le Saumurois qui est délimité au Sud par le Layon et à l'Ouest par l'Aubance,

- au sud-ouest, les Mauges qui sont délimités au Nord-Est par le Layon,

- et la Vallée, allant d'Ingrandes à Montsereau, incluant la partie Nord du Layon jusqu'à Beaulieu, et allant sur la confluence Loire-Maine jusqu'à Angers.

Enfin, plus récemment, on retrouve un classement paysager du département en quatre ensembles : le Segréen, le Baugeois, les Mauges et le Saumurois (11).

GEOGRAPHIE DU MAINE-ET-LOIRE

Les cours d'eau du département de Maine-et-Loire ont marqué la vie de cette région des Pays-de-la-Loire. En tout premier lieu la Loire, qui traverse le département d'Est en Ouest, fut longtemps une barrière naturelle ; Le développement des ponts ne se fera qu'à partir du milieu du XIXe siècle. Ensuite, l'ensemble formé par les rivières la Mayenne, la Sarthe et le Loir (basses vallées angevines, sens Nord Sud), fut longtemps un territoire marécageux, qui offrait notamment une barrière naturelle à la ville d'Angers.

C'est ainsi que tout naturellement le découpage du département de Maine-et-Loire s'opéra : à l'ouest de la rivière la Sarthe on trouve le Segréen, et à l'est le Baugeois, à l'ouest de la rivière le Layon les Mauges, et à l'est le Saumurois.

Au nord-ouest, la région du Segréen (ou Anjou noir) se compose d'un sol schisteux (ardoise) situé sur le Massif armoricain, au nord de la Loire et à l'ouest de la Sarthe (rivière).

Au nord-est, la région du Baugeois (ou Anjou blanc) se trouve sur un plateau du Bassin parisien, au nord de la Loire et à l'est des basses vallées angevines.

Au sud-est, région méridionale, la région du Saumurois est située à l'extrémité sud-ouest du bassin parisien, avec des sols à dominante calcaire (tuffeau).

Au sud-ouest, la région des Mauges a un relief plus marqué, délimité au nord par le fleuve la Loire et à l'est par la rivière le Layon.

Au centre, dans la Vallée d'Anjou, on trouve Angers qui assure l'unité de la région.

AINSI ON TROUVE UN ENSEMBLE DE CINQ TERRITOIRES ...

Si géographiquement on découpe le Maine-et-Loire en cinq régions naturelles que sont le Segréen, le Baugeois, le Saumurois, les Mauges et la Vallée angevine, culturellement et historiquement il faut procéder à un classement légèrement différent, associant la vallée aux territoires qu'elle rencontre, et en prenant en compte la région d'Angers qui occupe une place centrale.

Pays du Segréen : Région du nord-ouest du Maine-et-Loire, dont la plus grande ville est Segré (sous-préfecture).

Limites N=Département Mayenne, E=Rivière la Sarthe, S=Fleuve la Loire, O=Département Loire-Atlantique.

Pays du Baugeois : Région du nord-est du Maine-et-Loire, autour de la ville de Baugé (2).

Limites N=Département Sarthe, E=Département Indre-et-Loire, S=Fleuve la Loire, O=Rivière la Sarthe.

Pays du Saumurois : Région du sud-est du Maine-et-Loire, dont la ville principale est Saumur (sous-préfecture).

Limites N=Fleuve la Loire, E=Département Indre-et-Loire, S=Départements Vienne et Deux-Sèvres, O=Rivière le Layon et confluence Loire-Maine.

Pays des Mauges : Région du sud-ouest du Maine-et-Loire, parfois appelé Choletais à cause de sa ville principale, Cholet (sous-préfecture).

Limites N=Fleuve la Loire, E=Rivière du Layon, S=Départements Deux-Sèvres et Vendée, O=Département Loire-Atlantique.

Angers : Ville centrale du département de Maine-et-Loire, et préfecture de ce département.

Située entre les Basses vallées angevines (nord) et la confluence Loire-Maine (sud), son rôle central en fait un lieu qui fédère l'ensemble des territoires angevins.

Quant à la Vallée angevine, elle apparait souvent sur les cartes et dans les ouvrages, montrant ainsi son particularisme. La vallée s'étire tout au long de la Loire en s'intégrant aux territoires qu'elle traverse.

... AUXQUELS ON PEUT AJOUTER CERTAINES ZONES DE PARTICULARISMES

Certaines zones géographiques viennent compléter ce tableau de découpage régional : le val angevin, les coteaux du Layon, les basses vallées angevines, la vallée de l'Authion ...

La vallée angevine : La Loire (fleuve) entre définitivement en Maine-et-Loire au confluent de la Vienne. Jusqu'aux Ponts-de-Cé, sa vallée est large dans la continuité du val tourangeau, pour continuer jusqu'à Montjean dans une large vallée qui s'encaisse dans des roches plus anciennes. À partir de Champtoceau la vallée entre dans un autre domaine. Pour occuper les terres de la vallée, une levée a été créée au XIIe siècle dans la région de Saumur ; ce qui n'a pas manqué de façonner son paysage. Le Val de Loire, jusqu'à Chalonnes, a été classé au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco.

À la hauteur de Saint-Aubin se trouve La Corniche Angevine, un point de vue exceptionnel sur la Vallée de la Loire.

Les coteaux du Layon : Le pays du Layon se situe au sud de la Loire, à cheval sur les Mauges et le Saumurois. Il est marquée par un accident géologique majeur, la faille du Layon, qui s'étire sur 120 km entre Blain (Loire-Atlantique) et Doué-la-Fontaine (Maine-et-Loire).

Les basses vallées angevines : Également appelée Vallée des trois rivières, on trouve au nord d'Angers une zone humide composée de basses vallées, qui forment de vastes étendues inondables traversées par trois rivières : la Mayenne, la Sarthe et le Loir, qui forment la Maine.

Confluence Loire Maine : Au sud d'Angers on trouve un territoire composé de la confluence Loire-Maine et de coteaux. Cette zone a été classée en 2010 sur une étendue de plus de 2 000 hectares.

Vallée de l'Authion : Cette vallée de la rivière de l'Authion est une région de bocage, qui s'étend à l'est d'Angers tout au long de la Loire. Des travaux ont façonné son cours d'eau avec pour objectifs de réguler la navigation de la Loire et assécher la vallée de l'Authion.

Notes et références :

1- Le département de Maine-et-Loire fut créé à la Révolution française, le 4 mars 1790 en application de la loi du 22 décembre 1789.

2- Baugé fut chef-lieu de district de 1790 à 1795 et d'arrondissement de 1800 à 1926.

3- Découpage notamment cité par l'Encyclopédie Larousse, page Anjou, 2011

4- P.Wagret J.Boussard J.Levron S.Maillard-Bourdillon, Visages de l'Anjou, Horizons de France, 1951

5- Jacques Guy Petit et André-Louis Sanguin, Les fleuves de la France atlantique, Collection Géographie et cultures, L'Harmattan, 2003

6- Célestin Port, Dictionnaire Historique Géographique et Biographique de Maine-et-Loire, Lachèse Belleuvre & Dolbeau, 1874-1878

7- Louis Poirier, Bocage et plaine dans le sud de l'Anjou, Annales de Géographie, 1934

8- Alexandre Salies, Histoire de Foulques Nerra, Dumoulin et Barasse, 1874

9- Charles Berlet, Les Provinces au XVIIIe siècle et leur division en départements de la France, Bloud, 2e éd. 1913

10- Histoire et géographie de l'Anjou, H.Siraudeau Angers, 11ème édition, mise à jour par A.Leroux et imprimée le 5 août 1958.

11- Descriptif des paysages angevins fait par l'Association Loire Anjou Environnement, Angers.

| < BDF Saint Aubin | Boule de fort | La Concorde | Saint-Aubin | La région |